8 住居

-

-

長い

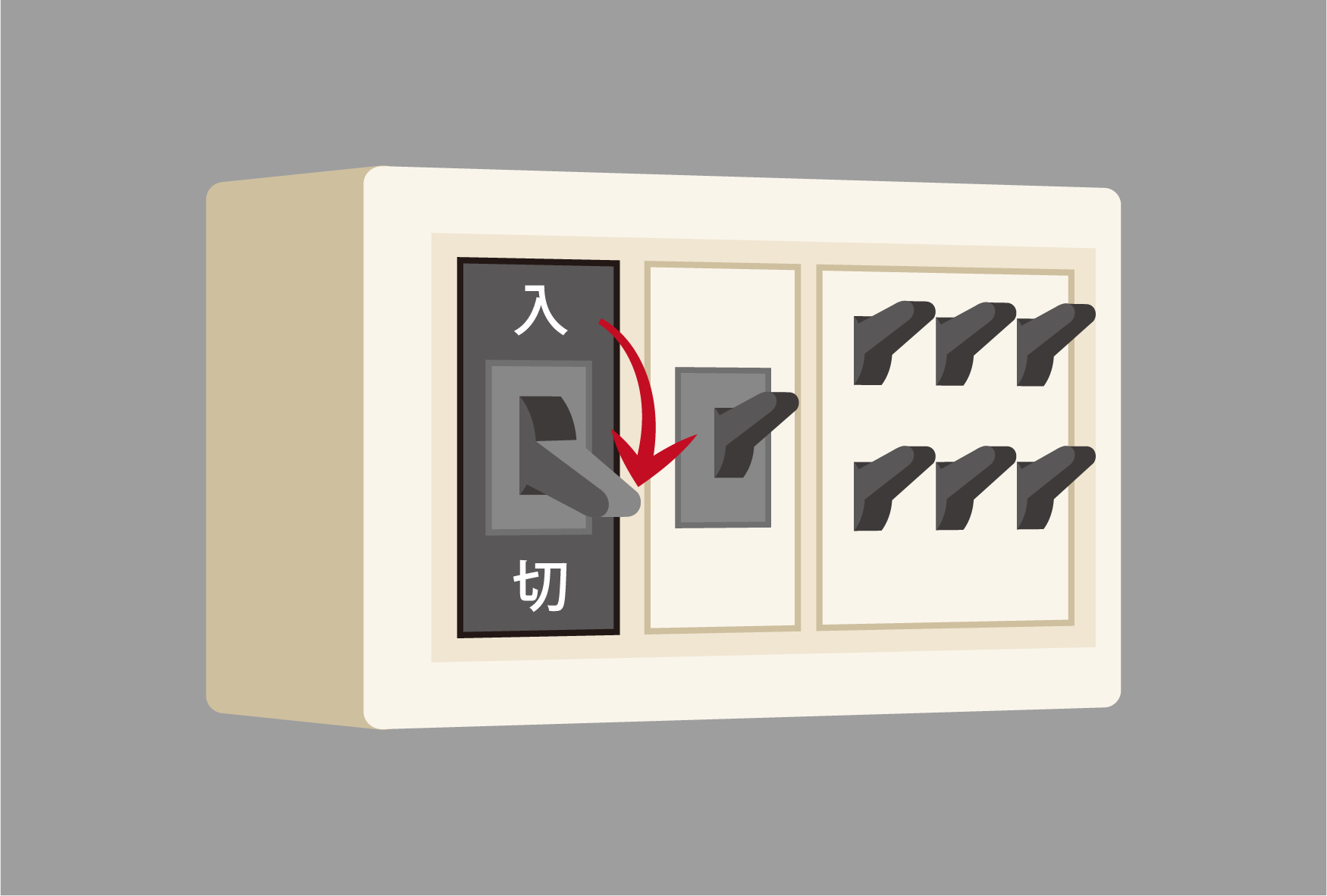

間 、家を離れるときは、次のことをしてください。- 電気のブレーカーを切る。

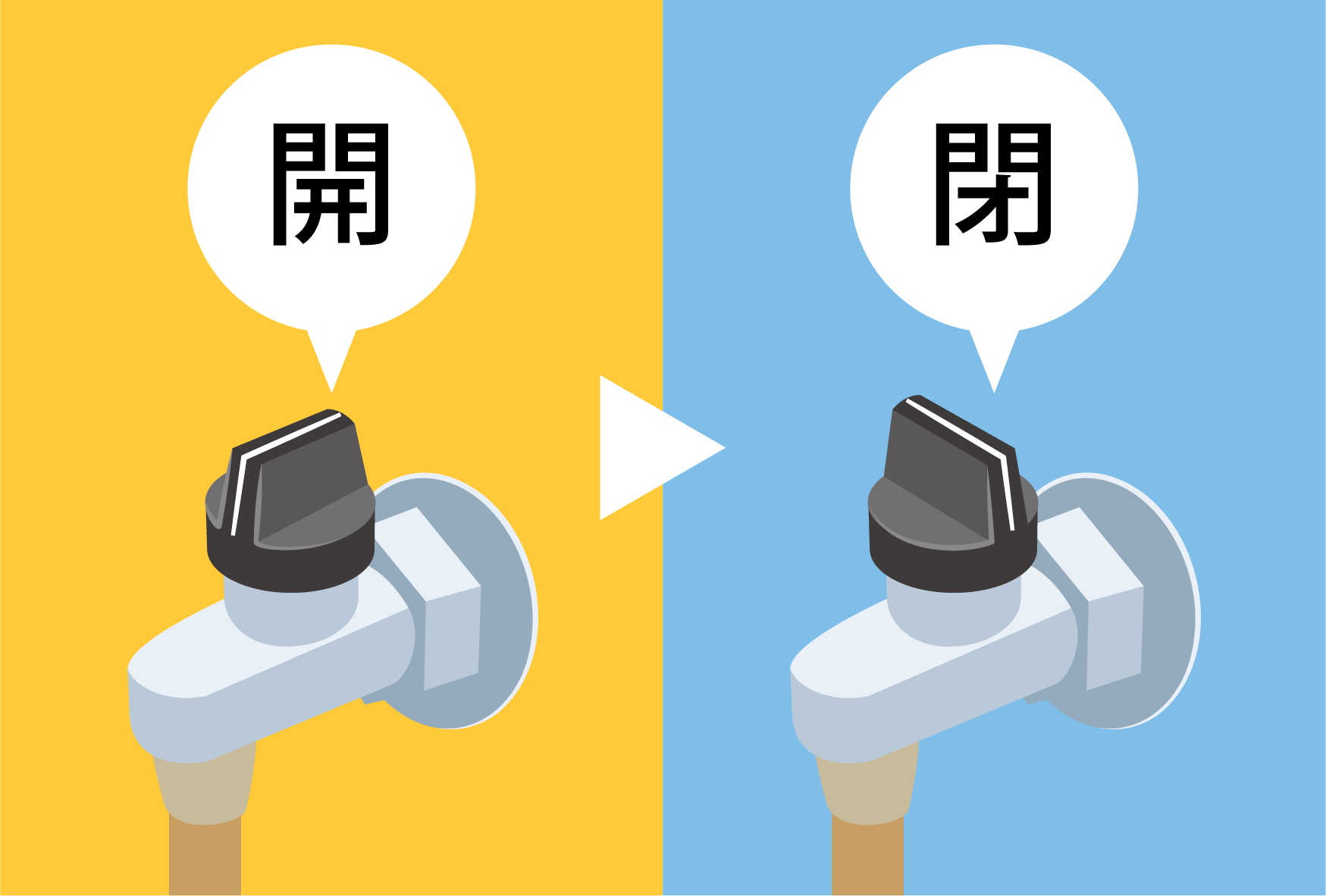

- ガスの元栓を閉める。

-

あなたを探している人から区市町村の役所に、問合せがあるかもしれません。

しばらく家を離れるときは、区市町村の役所に伝えましょう。

長い間 、住んでいた家を離れるときや、どこかへ引っ越すときは、住んでいる区市町村の役所と引っ越した後 の区市町村の役所で手続きをしてください。 -

家を離れるときは、ときどき住んでいた地域に戻って、区市町村の役所からのお知らせを見てください。区市町村の役所のお知らせは、家の郵便を確認してください。また、近くの避難所の掲示板を見たり、避難所の係の人に聞いたりしてください。

-

-

-

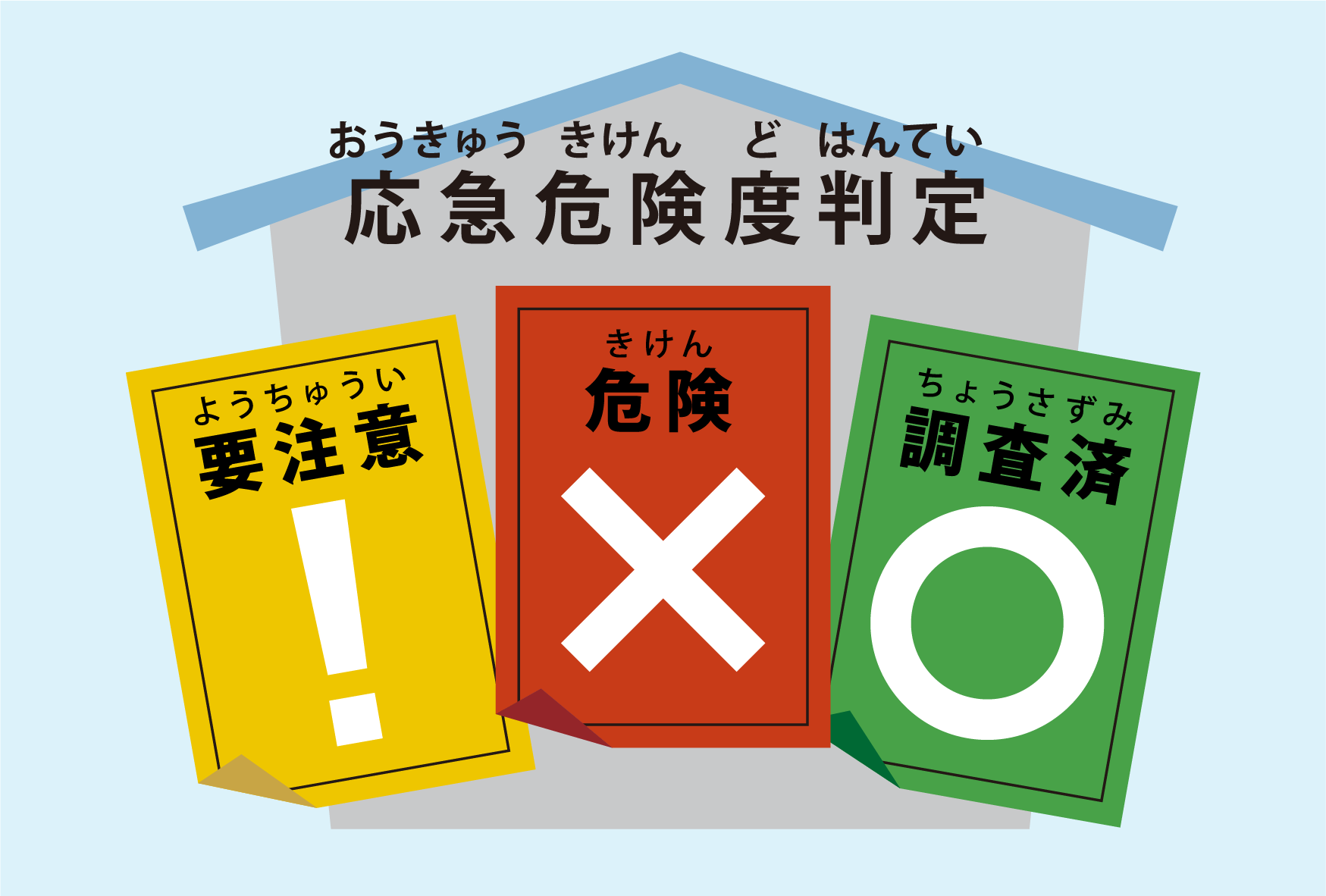

「応急危険度判定」といって、家の危険度を教えるものです。

大きな地震の後、東京都により登録された人が、あなたの家が危険かどうかを見に来て、結果を3種類の紙(赤・黄・緑)で貼り出します。

紙が貼られていたら、その内容に従ってください。

赤 色 :危険なので家に入らないでください。

黄 色 :家に入るときは十分に注意してください。

緑 色 :この家の被害は小さいです。家に入っても大丈夫です。

☞ 用語集:応急危険度判定

-

紙が貼られるまでは、家が安全かどうかわかりません。

紙が貼られるまで、できるだけ家に入らないでください。

-

応急危険度判定は、建物がこの先ずっと使用できるかどうかを示したものではありません。また、り災証明書のための被害調査とは関係がありません。

応急危険度判定の結果に関わらず、家が壊れているときは、区市町村の役所からり災証明書をもらって、家を直す計画を立てましょう。

詳しくは、区市町村の役所に聞いてください。

り災証明書については、9-2を見てください。

-

-

-

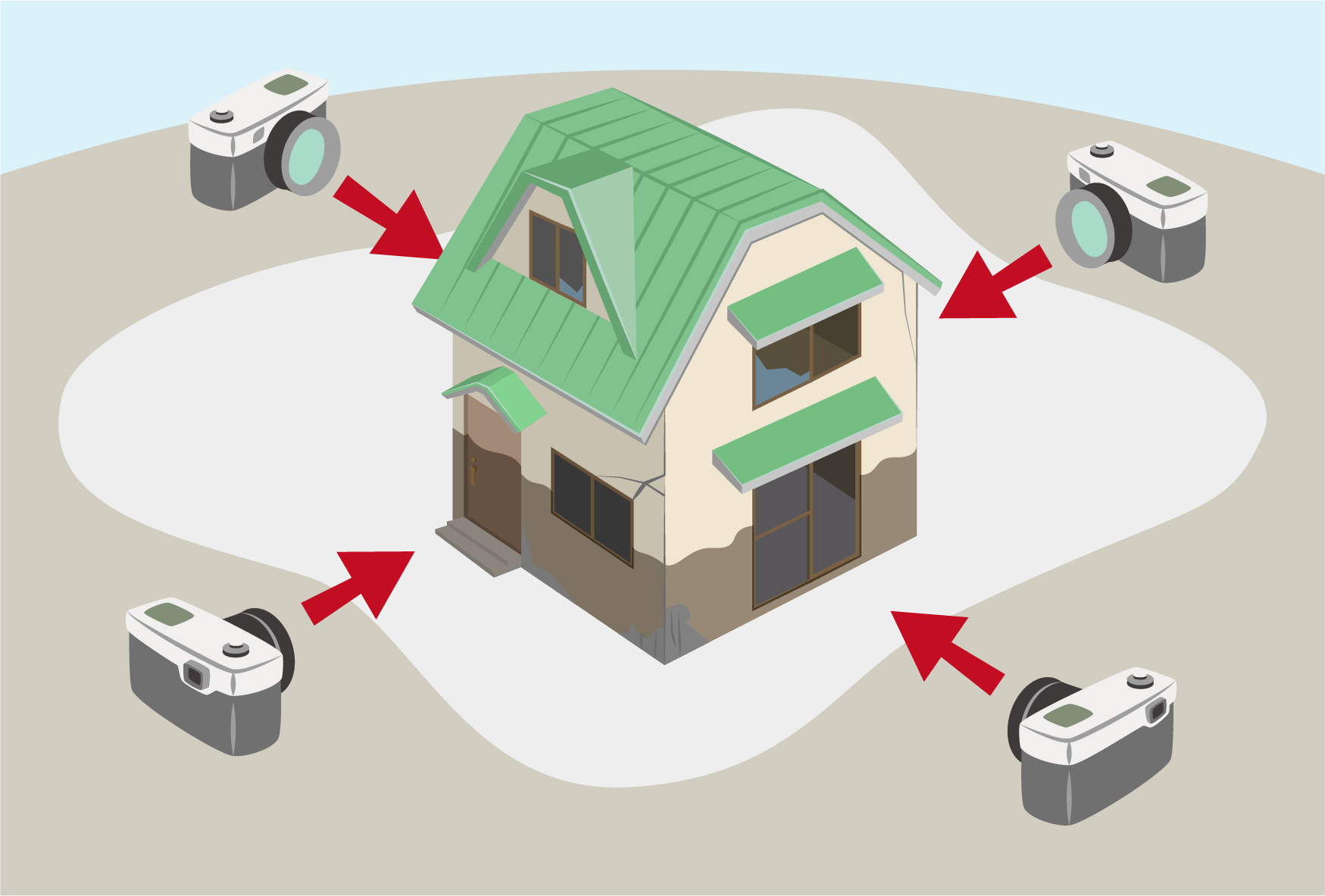

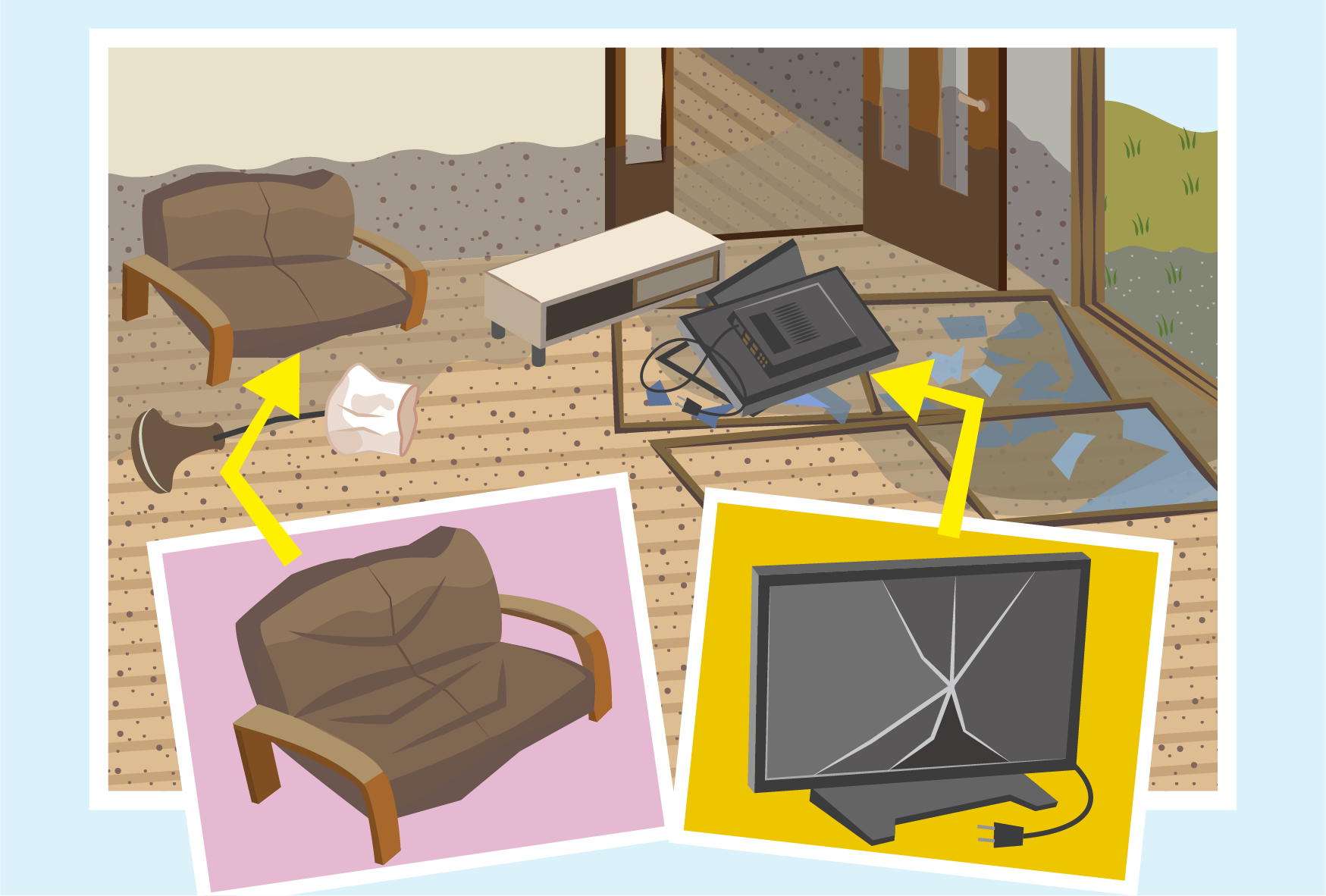

家を片づけたり直したりする前に、家のどこが、どのくらい壊れているか、どこまで水が来たかを写真に撮ってください。り災証明書や保険金をもらうときに役立ちます。

写真は家の外と中を撮ってください。

家の全体と、壊れたところや、水が来たところの写真を撮ります。<例>家の外の写真- 家の全体を4つの方向から撮る。

- 家に水が来たときは、水の高さがわかる写真を撮る。

-

地面から、水が来たところまでを物差し(メジャー)で測る。

-

物差し(メジャー)で水が来た高さを写した写真と、遠くからの写真の両方を撮る。

人も一緒に写ると、水が来た高さがわかりやすい。

家の中の写真-

壊れたところも含めて部屋の全体を撮る。

-

壊れたところだけの写真を撮る。

-

区市町村の役所に相談して、り災証明書をもらいます。

り災証明書は、国や区市町村の支援などを受けるときに必要です。

り災証明書については、9-2を見てください。 -

家が全部壊れたら、家を建てるためのお金を借りることができます。区市町村の役所に相談してください。

-

家を直すときは、工事の前に、どんな工事をするか、いくらで工事をするか書いた契約書を確認してください。急いで直そうとして、だまされないように、気をつけてください。

-

誰に頼めばいいかわからないときや、心配なときは、区市町村の役所に相談してください。

-

-

-

大きな災害の後は、家の工事や修理などでお金のトラブルが起きることがあります。

(例:屋根を無料で点検した後、雨漏りを直すからと言って高い金額の契約をさせられた。)家の工事や修理をするという人が来ても、すぐに決めないようにしましょう。

困ったら、警察や区市町村の役所、近所の人などに相談をしましょう。 -

契約した後でも、お金を返してもらえることがあります。次の電話番号に相談してください。

■東京都消費生活総合センター電話番号 03-3235-1155 (5言語)

相談にはお金はかかりません。電話の料金は自分で払います。https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/sodan/sodan_foreign.html(日本語のみ)

-

-

-

「ブルーシート」とは、ポリエチレンなどの合成樹脂で作られたシートです。

屋根が壊れたとき、壊れた部分をブルーシートで覆うと、雨漏りを防ぐことができます。 -

災害が起きたときは、区市町村の役所でブルーシートを配ることがあります。

区市町村の役所に聞いてください。 -

ブルーシートを自分で張ることが難しいときは、区市町村の役所や災害ボランティアセンターに相談してください。

専門業者だと言って、高いお金を払わせようとする人たちもいます。気をつけてください。

-

-

そのままにしておくと、カビが生えてしまいます。

フローリングや畳などを外して、床の下を乾かします。

特別な技術が必要なので、専門の業者にお願いしましょう。

区市町村の役所や災害ボランティアセンターに相談してみてください。

専門業者だと言って、高いお金を払わせようとする人たちがいます。気をつけてください。

-

-

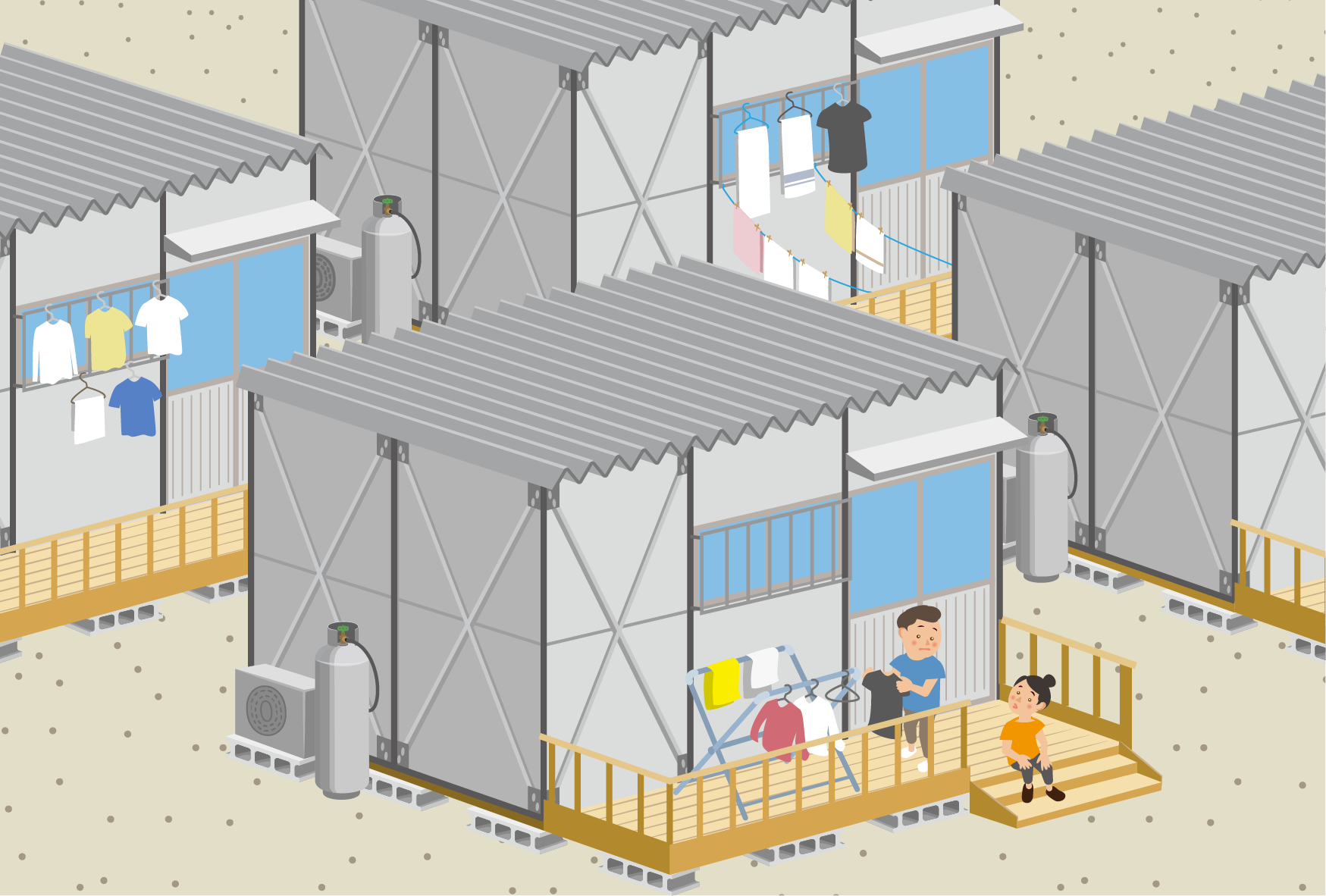

大きな災害の後は、区市町村の役所などが、しばらくの間、住む家として「仮設住宅」を作ることが多いです。

避難所や区市町村の役所に相談してください。☞ 用語集:仮設住宅

-

仮設住宅の他にも、親戚や知り合いの家、賃貸住宅など、どこに住むのがいいか、考えてみましょう。

詳しくは、次のページを見てください。(4言語)

■東京仮住まい(東京都住宅政策本部)https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/about/leaflet_tokyokari.html(日本語)

https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/about/pdf/leaflet_tokyokari_A4_en_01.pdf(英語)

-

-

-

区市町村の役所に相談して、「り災証明書」をもらってください。り災証明書は、国や区市町村の支援などを受けるときに必要です。

り災証明書については、9 - 2を見てください。 -

家が壊れて困っている人には、次のような支援があります。

-

被災者生活再建支援金:生活に必要なお金を支給する

☞ 用語集:被災者生活再建支援金

-

災害援護資金:生活に必要なお金を貸す

☞ 用語集:災害援護資金

-

災害復興住宅融資:家を建て直すために必要なお金を貸す

☞ 用語集:災害復興住宅融資

詳しくは、「災害のときに利用できるお金に関する支援」を見てください。

☞ 用語集:災害のときに利用できるお金に関する支援

-

-

どのようなことにお金を貸してくれるかは、区市町村の役所によって違います。区市町村の役所に相談してください。

-

地震で家が壊れたときの保険に入っていれば、お金をもらうことができます。

保険会社に確認して、手続きをしてください。

-

-

住宅ローンを返しているときに災害で家が壊れたら、借金を軽くする制度があります。

銀行や区市町村の役所に相談してください。 -

住んでいる人たちが一緒に話し合って、どのような地域にするかを決めます。

それから建物を建てていきます。

区市町村の役所の人も一緒に、話し合うこともあります。

話し合いは数年かかることもあります。

住んでいる人たちの考えが早くまとまれば、早く建物を建てることができます。

話し合いに協力しましょう。