用語集

-

家の外で災害にあって、家に帰ることが難しい人を受け入れる場所。

3日間くらいまでいることができる。学校・役所・大きなビルや施設などがなることが多い。 -

災害のときに、事前に決められた避難所や病院などに医者や看護師が集まり、応急治療をする場所。

-

長い

間 座ったり、寝たままでいると、静脈に血のかたまりができる。それが肺の方に動いて血管に詰まると、死んでしまうこともある病気。 -

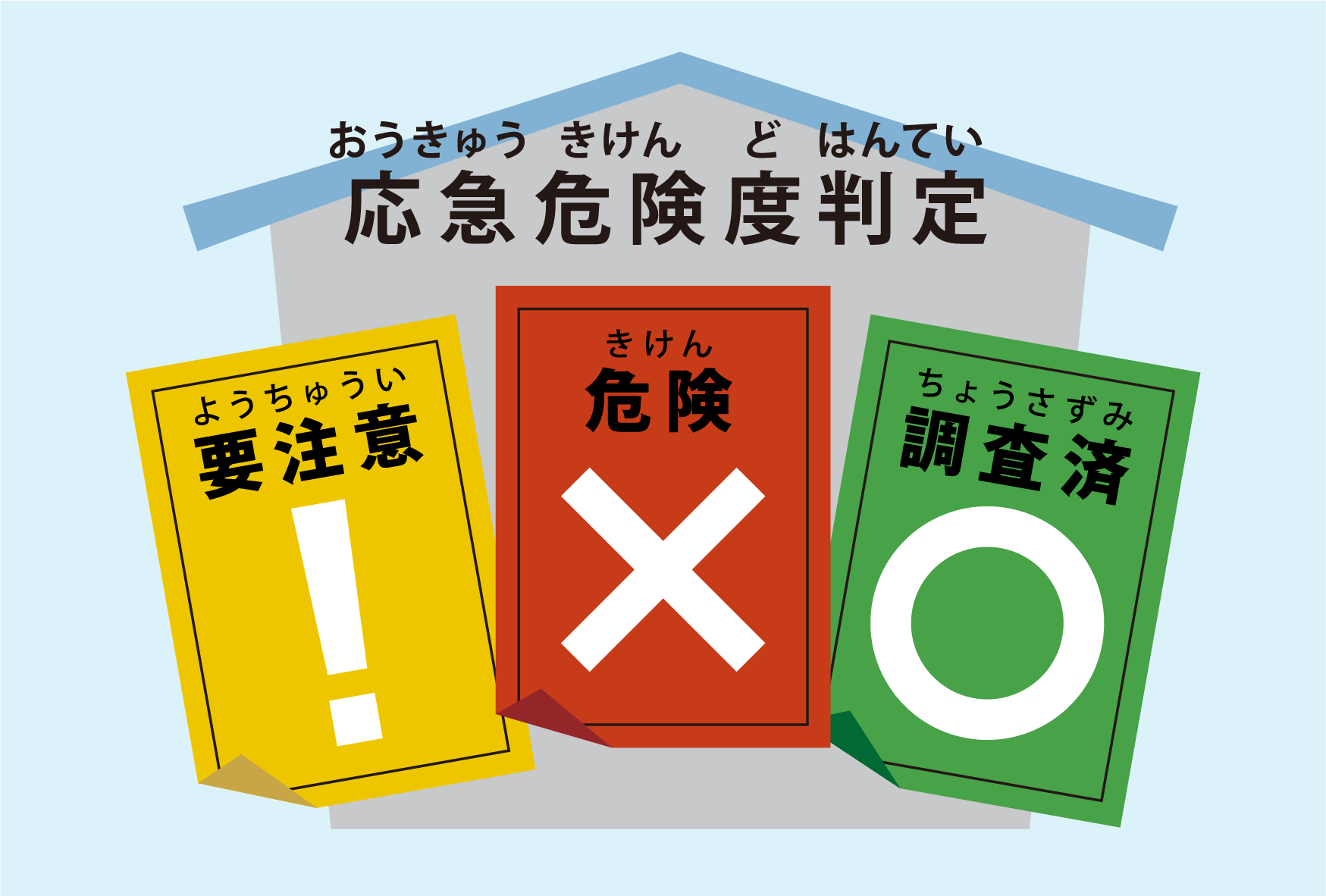

地震の後の余震による二次災害を防ぐため、地震により被害を受けた建物の危険性などを、事前に東京都により登録された判定員が調査する。

応急危険度判定は、一時的なものであり、その建物がこの先ずっと使用できるかどうかを示したものではない。また、り災証明書のための被害調査とも別である。

調査結果は次の3種類で、建物の出入口などに貼られる。

赤:この建物に立ち入ることは危険です。

黄:この建物に立ち入る場合は十分に注意してください。

緑:この建物の被害は小さいです。

詳細は次のページを参照。

■東京都防災ボランティア制度に基づく被災建築物応急危険度判定制度について(東京都都市整備局)

https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/bousai/kn_t08_01.htm(日本語のみ)

-

災害で家が壊れたり、火事になったり、水に流されたりするなどして住む家がなくなったときに、一時的に無料で住める家。申込は区市町村の役所に相談。

-

区市町村の役所が発行する、死体を燃やすために必要な書類。死亡届の提出が必要。

-

一般の人からの募金などで、災害にあった人に渡されるお金。区市町村の役所などを通じて渡される。

-

災害が原因でけがをしたり、家や家具などが壊れたりした人が借りることができるお金。所得制限あり。

詳細は、住んでいる区市町村の役所に確認。 -

災害が原因で発生したごみのこと。(例:壊れた家具・家電製品、汚れた寝具・畳、家のがれき・木くずなど)

他のごみとは捨て方が違って、公園や空き地(仮置き場)などに集められることが多い。捨て方は区市町村の役所に確認。

-

災害のとき、歩いて帰る人のために、

水道水 がもらえたり、トイレが使えたり、道路の状況などを教えてもらえる場所。

ガソリンスタンド・コンビニエンスストア・ファミリーレストランなどが多く、次のマークが貼ってある。

-

災害が原因で、重い障がいになった人が受け取ることができるお金。

詳細は、住んでいる区市町村の役所に確認。 -

災害が原因で死んだ人や、行方不明者になった人の家族が受け取ることができるお金。

詳細は、住んでいる区市町村の役所に確認。 -

災害が原因で家に被害があった人が、家を建てたり直したりするために、お金を借りることができる制度。

■災害復興住宅融資(独立行政法人住宅金融支援機構)

詳細は、独立行政法人住宅金融支援機構に確認。 -

災害で被害にあった人に対して、個人や会社、行政などから贈られるお金。

金額や条件は会社や行政によって違う。 -

外国人が、3カ月以上日本に滞在できる在留資格を持っていることを証明するもの。

-

病院以外で死んだときに、警察が呼んだ医者が、死体を確認したことを証明する書面。

-

病院で死んだときに、医者が、死亡したことを証明する書面。

-

自動車やバイクが、安全の基準を満たしていることを証明する書類。

-

地震の後に来る、速くてとても高い波のこと。

津波は何度も繰り返し来るため、津波警報や注意報がなくなるまで、海や川に近づいてはいけない。 -

イスラムの律法にのっとった食べ物。豚肉やアルコールは禁止されている。

-

災害が原因で住んでいた家が壊れたときなどに、受け取ることができるお金。

詳細は区市町村に確認。 -

災害で家に住むことができないときに、生活する場所。

大きな台風や大雨のとき、災害が起きる前に避難所ができることもある。

食料、生活用品、毛布などが用意してある。

学校や公民館などが多い。

-

大きな地震の後に、逃げるところ。

食べ物や水はないことがあり、泊まることはできない。

大きな公園やグラウンドなど。

-

要配慮者(高齢者・障がい者・妊娠している人・赤ちゃんがいる人など)が、特別な支援を受けられる避難所。

大きな災害の後、しばらく経ってからできることが多いため、まずは近くの避難所に行き、福祉避難所の開設を待つことが多い。 -

死んだ人の骨を墓などに納めるために必要な書類。

火葬場 が火葬許可証に火葬済印を押すことで、埋葬許可証とすることが多い。 -

パスポート・在留カード・運転免許証・保険証・社員証・学生証・マイナンバーカードなど。

-

大きな地震の後に来る地震のこと。 余震は何度も起きることがあるため、地震が起きた後、しばらくは注意が必要。

-

住んでいる家など、建物の被害の大きさを証明する書類。

被害の大きさは、全壊(50%以上壊れている)、大規模半壊(40%以上50%未満壊れている)、中規模半壊(30%以上40%未満壊れている)、半壊(20%以上30%未満壊れている)、準半壊(10%以上20%未満壊れている)、一部損壊(10%未満壊れている)などに分けられる。

区市町村の調査員が壊れた家の状況を確認してから作成する。 詳細は9-2を参照。 -

★★災害のときに利用できるお金に関する支援★★

被害の内容・悩みごと

支援の内容

問い合わせ先

人の被害

家族が死んだ

・災害弔慰金(最大500万円)

区市町村

障がいになった

・災害障害見舞金(最大250万円)

区市町村

住まいの被害

住んでいる家が壊れた

・被災者生活再建支援金

(基礎支援金:最大100万円)区市町村

・民間の保険など

保険会社

仕事の被害

会社が倒産して、仕事を辞めさせられた

・未払賃金立替払制度

労働基準監督署

会社は続いているが、仕事を辞めさせられた

・失業給付

ハローワーク

お金の悩み

借金がある

・被災ローン減免制度

弁護士会

お金を借りたい

・災害援護資金

区市町村

・生活福祉資金

社会福祉協議会

住まいの悩み

家を直したい

・応急修理 (上限約70万円)

・被災者生活再建支援金

(加算支援金:最大100万円)区市町村

・災害復興住宅融資

独立行政法人住宅金融支援機構

新しい家を建てたい・買いたい

・被災者生活再建支援金

(加算支援金:最大200万円)区市町村

・災害復興住宅融資

独立行政法人住宅金融支援機構

家を借りたい

・被災者生活再建支援金

(加算支援金:最大50万円)区市町村

※日本弁護士連合会 「被災者生活再建支援ノート」(2024年6月24日補訂版)から引用。 金額等は変わる可能性があります。

詳しい内容は、次のページを見てください。

■被災者生活再建支援ノート(日本弁護士連合会)https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/pamphlet/saiken_note.html(日本語のみ)

さらに詳しく知りたいときは、次のページを見てください。

■被災者支援に関する各種制度の概要(内閣府 防災情報のページ)https://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/seido.html(日本語のみ)