東京都 豊島区 やさしい日本語で、急増・多様化する外国人住民も安心して暮らせるまちに

外国人が多く住む豊島区では、区の基本計画の取組方針にやさしい日本語の活用が明記されており、職員研修を通じてやさしい日本語を職員に周知することで、「豊島区子育てスタートガイドブック」の制作など、やさしい日本語を活用する取り組みが広がっています。

今回は、豊島区企画課多文化共生推進係長・後藤さんと豊島区子育て支援課子育て支援担当係長・河合さんにお話を伺いました。

外国人住民12%超えの豊島区でやさしい日本語の活用を開始

――豊島区の外国人住民の現状について教えてください。

豊島区の外国人人口比率は東京23区で2番目に高く、2025年1月1日時点で12%を超えました。コロナ禍で一時的に減少した時期もありましたが、入国制限緩和後は大きく増加しています。外国人住民の出身国・地域は約130ヵ国に及びます。特に最近ではミャンマーやネパール、ベトナムからの住民が増加傾向にあります。

――やさしい日本語を活用することになった経緯を教えてください。

東南アジア出身の外国人住民が増えたことがきっかけです。従来は、英語・中国語・韓国語に翻訳した情報をホームページやチラシで提供していましたが、東南アジア出身の外国人住民などには、それでは情報が伝わらないことがわかったんです。しかし、だからといって全ての言語を翻訳して対応することは難しいため、解決策として、やさしい日本語の活用を始めることになりました。

豊島区では2018年に、留学生向けに生活に必要な10のテーマを解説する動画を制作し、7言語で配信しています。この動画を見た明治大学の山脇教授がゼミの学生に「やさしい日本語を活用した動画を作成しよう」と呼びかけ、その時ゼミ生が作った動画をきっかけとして、当時の担当職員が「職員向けにやさしい日本語の研修をやろう」と提案しました。これを機に、豊島区としてやさしい日本語を活用し、広げる取り組みが本格的に始まりました。2020年度からは情報発信におけるやさしい日本語の活用について、区の基本計画にも盛り込んでいます。

研修に加え、eラーニングでもやさしい日本語を取り入れ、庁内での周知に力を入れる

――職員向けのやさしい日本語研修は、どのように行っているのでしょうか。

2020年度から明治大学の山脇教授とゼミ生に協力をお願いし、職員向けのやさしい日本語研修を開始しました。2022年度以降は、東京出入国在留管理庁に講義と演習を依頼しています。研修には、外国人対応をする部署だけではなく、その機会が少ない部署の職員も参加してくれました。ただ、やさしい日本語研修はコロナ禍で始まったので、対面での実施が難しく、どうしても実践の機会が少なくなってしまいました。それでも部署を問わず、職員がやさしい日本語に興味を持ってくれたことを実感できたので、研修を実施してよかったと思っています。

2022年度からは全職員向けのeラーニングでもやさしい日本語を取り上げています。eラーニングはわかりやすくコンパクトな内容にしており、2023年度には約700名の職員が受講しました。

―― eラーニングはどのように始まったのでしょうか。

対面の研修は日程の調整が難しく、受講できない職員もいることから、いつでも研修を受けられるようにeラーニングを導入することにしました。また、2022年度に職員にアンケートを実施したところ、やさしい日本語についてだけでなく、豊島区の外国人の状況を知らない職員が多いことがわかりました。そこで、区内に住む外国人の状況も含めた『多文化共生』の内容をeラーニングで取り上げることにしました。

――eラーニングの実施で、苦労した点や工夫した点はありますか。

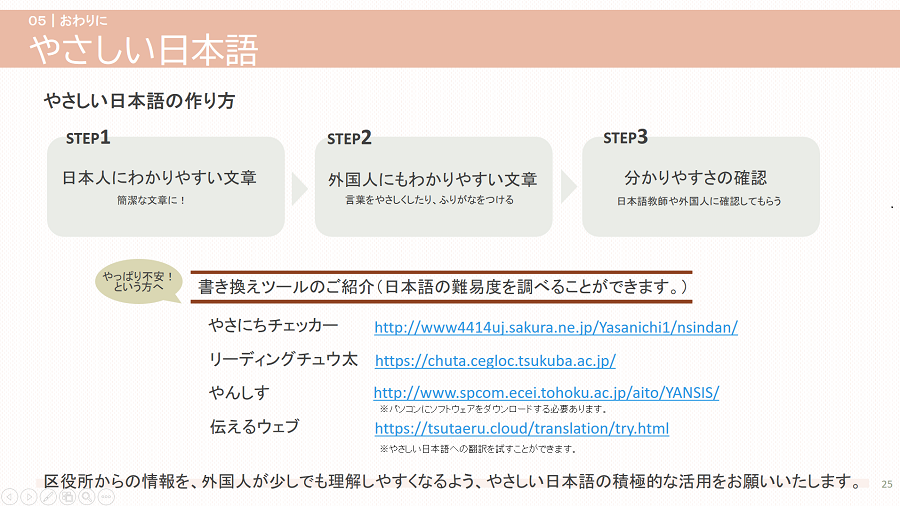

限られた時間の中で、どの内容を取り入れるかは悩むところです。豊島区の外国人人口や住民の国籍は毎年変わるため必ず載せていますが、その他の新しい要素をどう盛り込むかを考えなければなりません。資料は職員がPowerPointで作成しているのですが、短い時間の中でしっかり情報を伝えるために、スライドごとに重要なポイントを必ず記載しています。また、資料を見るだけでは知識が身につかないため、最後に10問の確認テストを実施しています。

―― eラーニング実施後、職員の皆さんの意識や行動に変化はありましたか。

これからお話しする、子育て支援課の「豊島区子育てスタートガイドブック」でのやさしい日本語版制作のように、ちらしや案内などでやさしい日本語を活用する事例が各課で出てきています。

安心して豊島区で子育てをしてもらえるように

――「豊島区子育てスタートガイドブック」のやさしい日本語版について教えていただけますでしょうか。

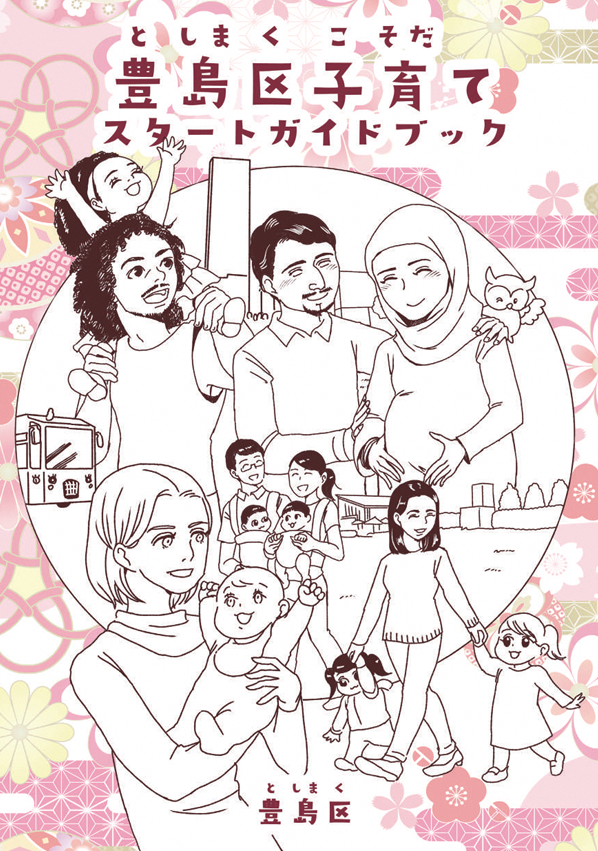

外国人住民に向けて、文化や習慣の違いから戸惑うことも多い日本の出産・子育てに関する情報等を分かりやすくお伝えするために作成したガイドブックです。 日本人向けに出している子育てガイドブックを翻訳するという案もありましたが、NPO法人 Mother's Tree Japanに委託して実際に外国人住民にヒアリングやアンケートを実施し、どのような情報を必要としているのかを調査し、外国人住民の視点を意識して作成しました。

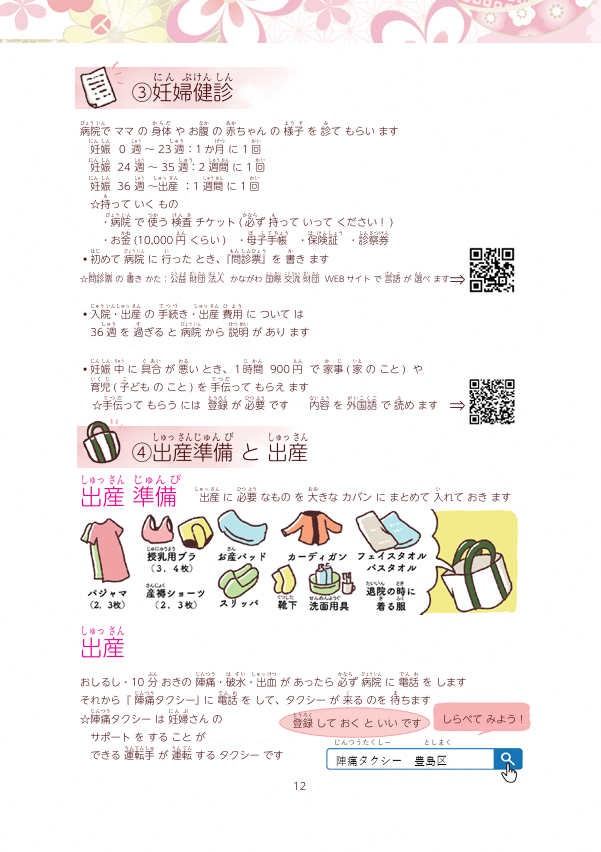

調査を実施する中で、外国人が知りたい情報として赤ちゃんの病気や症状、妊娠・出産などのニーズが高いことがわかりました。そのため、「豊島区子育てスタートガイドブック」には、病院に受診に行く際の持ち物や診察の流れ、かかりつけ医などの情報を記載しています。

――ヒアリングを通して初めてわかったことや、意外だった点について教えてください。

病院については、細かく科が分かれていて難しいという意見が多かったです。また、「子どもを連れて遊びに行けるところがわからない」というのは、ヒアリングを実施したからこそ聞くことのできた声だったので、非常に参考になりました。ガイドブックの中では子どもと一緒に遊びに行ける場所も紹介しています。また、情報を詰め込みすぎて分量が多くなってしまうと読んでもらえなくなってしまうので、それは気をつけました。

――やさしい日本語版の作成にあたり、苦労した点はありますか?

今回「豊島区子育てスタートガイドブック」のやさしい日本語版制作に取り組んだのですが、やさしい日本語の表現を確定する過程で難しい部分もありました。やさしい日本語は、日本人が思う通常の“日本語の文章”とは異なります。外国人に分かりやすく伝えるためには、いかに噛み砕いて表現するのかがポイントとなります。私自身、やさしい日本語を区の研修で知りましたが、すべての職員がきちんと理解している状況にはなっていないのか、各所管にやさしい日本語で書かれた「豊島区子育てスタートブック」の内容確認をしてもらうと「そうではない」と言われることも多く、最初にやさしい日本語の説明からしなければならないようなことがありました。

――「豊島区子育てスタートガイドブック」を作成して、周りからの反応はいかがでしたか。

民生委員の方に「豊島区子育てスタートガイドブックをもらっていきたい」と言っていただくなど、さまざまなところから好評の声をいただいております。「豊島区子育てスタートガイドブック」は区役所の子育て情報の提供や相談を行っている「子育てインフォメーション」や保健所、子ども家庭支援センターなどに設置しているほか、ホームページにも掲載しています。ぜひご活用いただきたいです。

やさしい日本語でコミュニケーションの壁を超えていく

――やさしい日本語の活用を始めたことで、何か変化はありましたか?

職員の意識の変化が大きく表れていると思います。以前はやさしい日本語自体を知らない職員が多く、「外国人=外国語で話さなければいけない」という意識が強い傾向にありました。しかし、やさしい日本語の研修や eラーニングを実施したことで、「わかりやすい簡単な日本語であれば、外国人とコミュニケーションが取れる」という気づきが庁内に広がりました。これは大きな変化だと思います。

――今後の目標について教えてください。

現在策定している豊島区の新しい基本計画にも、やさしい日本語や多言語を活用していく旨の記載を検討しています。

また、eラーニング等でやさしい日本語を知った職員などから「やさしい日本語でちらしや冊子を作りたいがどうしたらいいか」など質問を受けることも増えているので、研修を通してやさしい日本語に変換ができる職員をもっと増やしていきたいと思っています。