東京都 中野区・中野消防署 やさしい日本語で、外国人住民と共に広げる地域防災の輪

中野区では、防災分野でのやさしい日本語活用に力を入れています。 今回は、中野区の防災に関する取り組みについて、中野区役所防災危機管理課と中野消防署の担当者にお話を伺いました。

地域の防災力向上を目指す中野区

――中野区として行っている防災に関する取り組みについて教えてください。

私たち中野区防災危機管理課では、中野区職員と東京消防庁OBの防災普及指導員のチームで防災に関する業務を担当しています。防災に関する広報物の作成・配布、防災訓練や防災イベントの企画・運営を通して、区民への防災意識の普及・啓発を行っています。最近は、区民のみなさんにもっと防災について知ってもらうため、関東大震災100年の節目である2023年から、消防や警察と共催で「防災フェアなかの」を実施しています。

――中野区の防災訓練では、具体的にどのようなことをしているのでしょうか。

防災訓練には、実働訓練と図上訓練の2種類がありますが、比率的には実働訓練の方が多いです。実働訓練では、中野区内の避難所で使用する設備の使い方を学びます。特に優先度の高い設備は仮設トイレで、組み立て方法を必ず防災訓練に取り入れています。また、最近ではプライバシー保護や飛沫感染防止の観点から、間仕切りの必要性も重視されており、その紹介もします。そのほか、消火器の使い方や煙訓練などを中野消防署などの他機関と連携しながら訓練に取り入れています。

図上訓練では、静岡県で開発された避難所運営ゲーム(HUG)を活用して、多種多様な避難者への対応をシミュレーションしています。

実践的な防災への取り組みでやさしい日本語を活用

――やさしい日本語の取り組みはどのように始まったのでしょうか。

もともと中野区・消防・警察の中で外国人の防災対策を強く課題に感じていました。そこで、中野区国際交流協会(ANIC)と連携し、やさしい日本語を活用した防災啓発に取り組むことになりました。中野区の外国人住民は約1万8,000人で、区民の約50人に1人の割合です。中国や韓国、ネパール、ベトナム、台湾国籍の方が多く、アジア圏からの居住者が中心となっています。区内の外国人人口増加も踏まえ、やさしい日本語の重要性を認識しています。

「防災フェアなかの」の開催に先立ち、中野区役所や消防署の職員だけではなく、警察や自衛隊、災害時支援ボランティア、事業所の方など約60名を対象に、やさしい日本語研修を実施しました。外国人向けに使うと聞いていましたが、防災訓練で高齢者や小さいお子さんに説明する際にも有効だと感じました。

――外国人のための防災訓練の内容について詳しく教えてください。

「防災フェアなかの」の一環として、外国人のための防災訓練を実施しています。内容としては、外国人や子育て世帯にも防災を身近に感じてもらうため、地震の模擬体験ができる「起震車」や最新のバーチャルリアリティ技術を活用した「VR防災体験車」など体験型の訓練を中心としたものにしました。

体を動かす実践的な訓練は、言葉の壁を超えて記憶に残りやすいと感じています。特に好評だったのは、スタンドパイプを使用した訓練です。スタンドパイプを消火栓に結合し、実際に放水が体験できます。日本は地震が多い国なので防災訓練を実施していますが、地震がない国だとそもそも防災訓練を行う文化がないので、日本に来てから災害に不安を感じている方が多いです。言葉で説明するだけでは通じないところもあるため、実際に体験していただくことで、外国人にも安心していただけています。

――外国人向けの防災訓練を開催するにあたり、やさしい日本語で工夫した点はありますか。

事前にやさしい日本語で台本を作って説明しました。防災に関する単語は自分にとっては普通であっても、外国人にとっては馴染みのないものもあります。事前に台本を作ることで、当日参加する外国人にも理解してもらえるよう準備しました。また、「防災フェアなかの」のチラシ作りでもやさしい日本語を活用しました。工夫してチラシを作り、事前に周知したり当⽇も配って案内したりしました。

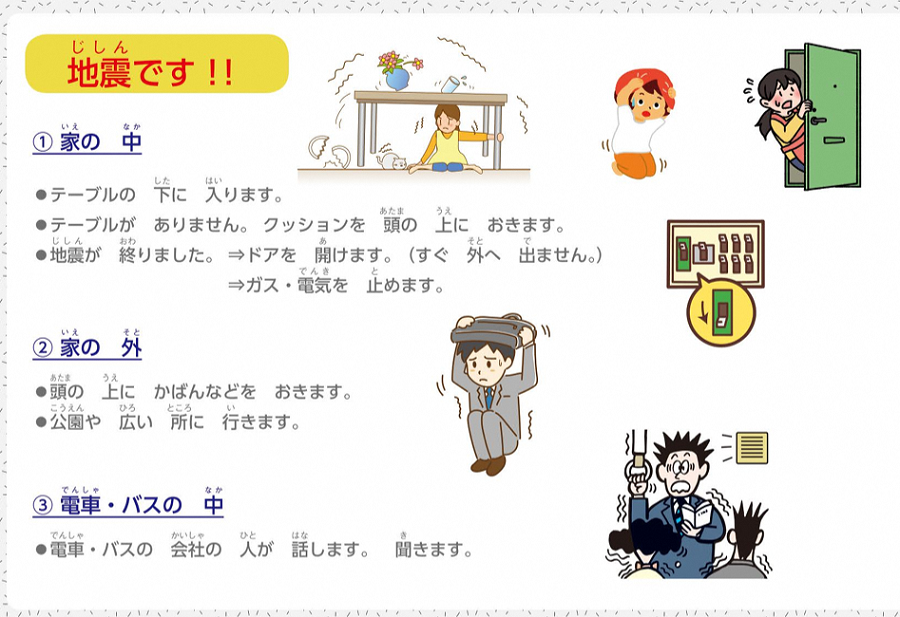

チラシは中野区役所で作りましたが、やさしい日本語の書き換えはわからない部分が多かったです。ANICさんに相談しながら何回も修正を重ねて作りました。文字だけでは伝わりにくいので、イラストを多めにして、視覚的にわかりやすいデザインにしました。

また、⾬で中⽌になった場合のことを伝えるのも難しかったです。ホームページで調べることもできますが、どうすればチラシで伝わるかなと。「小雨の場合は場所を変えて縮小して実施、大雨の場合は中止」というニュアンスをどう伝えるかは悩みました。

――中野区では、中野区防災地図「中野の防災」のやさしい⽇本語版も制作したと伺いました。こちらの制作の経緯を教えてください。

既存の「中野の防災」の通常版は、文字が多く外国人にはわかりにくい内容だったので、ANICと連携して新しく作成しました。事前の調査でやさしい日本語のほうが相手に伝わることもわかっていたので、外国人に防災のことをわかりやすく伝えることを意識しました。外国人の中には、文化的に地震に馴染みがない方もいるので、実際に地震が起こった際「まず何をするのか」「どんなことに気をつければいいのか」等を中心に載せました。お守りのような感じで持っていてもらえると嬉しいですね。

外国人防災リーダーの育成にも注力

――外国人防災リーダーの育成について詳しく教えてください。

2024年度から始まった新しい取り組みです。中野区内の外国人住民から防災リーダーを募集し、年間5~6回の講座を実施しています。もともと区では地域の防災力向上の取り組みの一つとして「中野区防災リーダー」を200名ほど養成しています。外国人住民が増えていることから、今回「外国人防災リーダー」を養成することになりました。

講座の第1回では座学で地震発生時の初動対応についてのグループワーク、第2回では消火器の使用方法の実習、第3回と第4回は総合防災訓練での実践として、中野区民への消火器指導や医療救護訓練を行いました。

外国人防災リーダーは、訓練で学んだことを他の外国人住民に教える役割も担っています。総合防災訓練では参加した区民に消火器の使い方を指導したり、通訳として来場した外国人に説明したりするなど、実践的な活動を行いました。

外国人防災リーダーの養成講座では私たちも講師を担当しています。講座の中ではやさしい日本語を積極的に活用していますが、やさしい日本語は「簡単に短くはっきり」が原則です。とは言え、一文でひとつのことを明確に伝えることは容易ではありません。専門的なことも聞かれるので、言葉を選んで伝えることの難しさを感じます。そのため、ジェスチャーや動画を活用し、視覚的に伝えることも意識しています。

わかりやすさを意識して防災知識を伝えていく

――今後予定しているやさしい日本語での取り組みや意気込み等があれば教えてください。

現在避難所には外国人向けの指差しボードを配備していますが、今後は避難所の仮設トイレの組み⽴て⽅や説明書にも、やさしい日本語の活用が必要だと考えています。中野区では防災情報メールや広報物、ハザードマップで英語・中国語・韓国語などの対応に取り組んでいます。一方で、中野区に在住する外国人の中にはこれらの言語が母国語でない方もいるため、限られた言語でしか対応できていないのが課題です。課題を解決するためにも、やさしい日本語およびイラストやジェスチャーを用いて、わかりやすく伝えることが大切だと思います。

阪神・淡路大震災のときの被災する割合を見ると、日本人よりも外国人の割合が高かったというデータがあります。要因として、防災知識の不足や文化の違いも影響していると考えられています。この課題に対する解決策のひとつとして、やさしい日本語は有効的な手段です。防災訓練のような場で積極的にやさしい日本語を活用することで、外国人だけではなく子どもからお年寄りまで、より幅広く防災について伝えることができると思っています。