倉敷中央病院 やさしい日本語で、誰もが安心して利用できる病院へ

岡山県にある倉敷中央病院では、2020年からやさしい日本語の取り組みを始め、外国人患者の応対などに活用しています。

ワークショップの開催を通じて、年を追うごとに院内にやさしい日本語が浸透し、現在では外国人患者だけでなく高齢者などさまざまな人とのコミュニケーションに活用されています。

今回は、倉敷中央病院でやさしい日本語を推進する多文化共生支援ラボの担当者にお話を伺いました。

多文化共生支援ラボの発足、そしてやさしい日本語の推進

――はじめに、倉敷中央病院と多文化共生支援ラボについて教えてください。

当院は岡山県倉敷市に位置し、職員数は医師536人、看護師1,380人を含めて約3,800人、病床数は1,172床(2024年4月1日時点)の大規模な総合病院です。

多文化共生支援ラボは、多様な言語や文化的背景を持つ患者に接する職員を支援するために、2016年に発足しました。

それ以前は外国人患者に対応する部署やマニュアルはなく、現場のスタッフが自力で何とかするか、院内の外国語ができる人に頼る状況でした。対応の記録も残していなかったので、効率が悪く、業務にさまざまな支障が出ていました。

そこで外国人患者対応の窓口の設置を上層部に提案し、事務職員3名で立ち上げたのが多文化共生支援ラボです。ただ設立メンバー全員が患者応対のない部署に所属していたため、現場のニーズの把握が難しく、その点では苦労しました。その後、多文化共生支援ラボの活動に興味を持った助産師と医師が加入し、現場のニーズに沿った活動ができるようになりました。

――どのような経緯でやさしい日本語に取り組み始めましたか。

まず設立メンバー3名が国立国際医療研究センターで「外国人患者受入れ環境整備のための医療コーディネーター養成研修」を受けました。その際のご縁で、講師の堀成美さんから2019年に「やさしい日本語(医療)サポーター養成講座」の案内メールをいただいたのがきっかけです。 これは当院でも活かせると考え、上記の講座を受講しました。

2019年はちょうど当院の外国人患者の数が急増していた頃で、特にネパールやベトナムをはじめとするアジア圏の患者の受診が増えていました。ボリュームが増えているだけではなく、国籍も多様化しており、2023年のデータでは28の国籍、24の言語を確認しています。だからこそ、やさしい日本語が有効だと思いました。

その後、2020年に院内で「外国人患者対応に関するアンケート」を初めて実施したところ、各診療科において日本語も英語も苦手な外国人患者の対応に困っていることが判明しました。この結果をもとに上長にかけあって本格的にやさしい日本語の院内での普及に取り組むことが決まりました。

――やさしい日本語での取り組みを開始した当初、他の病院職員の方々の反応はいかがでしたか?

あまりピンと来ていない様子でしたが、導入には特に反対もされませんでした。

おそらくこの時点では、多くの職員は“外国人には外国語で対応する”というイメージが強く、日本語で対応するという発想がなかったと思います。

ワークショップで広がるやさしい日本語と、やさしい意識

――現在はどのようなやさしい日本語の取り組みを行っていますか?

院内で継続的にワークショップを開催しています。参加者全員がしっかり学べるように、大人数での講義スタイルではなく、少人数の実践形式で進めているのが特徴です。ワークショップの内容は、参加者の職種に合わせて調整しています。45分のワークショップでは参加者が練習する時間をできるだけ長くとるようにして、実際に病院内で使うフレーズを想定した練習問題を準備しています。

外国人の受診者数が一番多い診療科は産婦人科なので、最初のワークショップは助産師を対象に行いました。その後も薬剤師、地域医療連携室、病院ボランティア、歯科など、さまざまな職種を対象に開催しています。昨年からは卒後一年目の初期研修医の研修プログラムと当院附属の看護学校の授業にやさしい日本語のワークショップが組み込まれました。看護学生は卒業までに必ず一度は受講することになっています。

――倉敷中央病院のウェブサイトにも、やさしい日本語化したとても分かりやすい「外国人患者さんの受診」のページがあります。

ブラウザの翻訳機能で簡単に言語を変えることも可能ですが、日本語のウェブサイトの情報量自体が多すぎるので、もっと内容を絞り込んでシンプルにしようと考えました。

ウェブサイトを作成するにあたり、医療×「やさしい日本語」研究会の先生方のご指導を受けながら、現在の形に整えていきました。

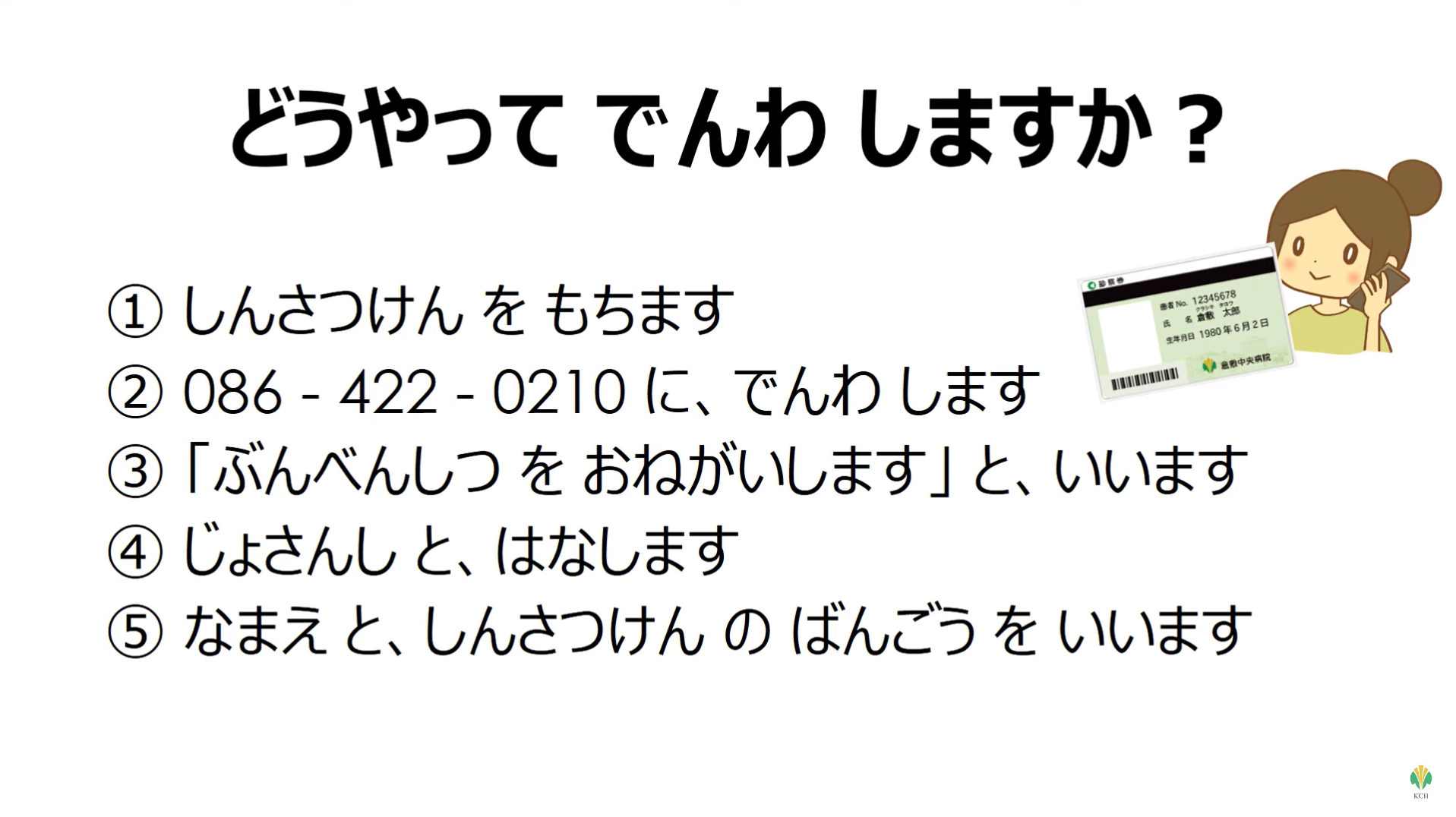

日本語の読み書きができない人でも、音声なら理解できる場合もあるので、出産のページには、どういう時に病院に電話すべきか、出産までに何を準備すべきかを説明した動画も二本載せています。

地道な取り組みにより、職員の意識にも変化が

――院内でのやさしい日本語の活用についても教えてください。

当院の規程で、外国人患者にはまずはやさしい日本語で対応するように定めています。あわせて、手術や治療についての詳しい説明を行う時にはやさしい日本語を使わず、遠隔通訳サービスを使用することも規程に盛り込んでいます。

ワークショップでは、やさしい日本語の使用を推奨しているのですが、同時にやさしい日本語で全ての場面に対応できるわけではない、ということも強調しています。このような活動を地道に継続した甲斐あって、以前は利用の少なかった遠隔通訳サービスの利用も増加傾向にあり、職員一人ひとりの意識が変わってきているのだと感じています。

――やさしい日本語の導入にあたり、難しかった点や苦労されたことがあれば教えてください。

医療職はとにかく忙しいため、ワークショップのための時間を確保するのが大変です。

あとは動機づけでも苦労しています。「自分は簡単な日本語を話せる」と思っている医療者が多いのですが、皆さんのイメージと実際のやさしい日本語は異なります。ワークショップの参加者には、お土産としてやさしい日本語のコツや動画のQRコードを掲載したパンフレットを差し上げるなど、いろいろな工夫をしながらやっています。

――やさしい日本語の取り組みを始めて、よかったと感じたことはありますか?

地道な取り組みを続けたおかげで、4年前にはやさしい日本語の認知度が12%だったのが、2024年の院内アンケートでは50%まで上がりました。「やさしい日本語で対応している」という人の割合も増えています。特別なスキルがなくても誰でもやさしい日本語を活用できることを伝えることで、職員の外国人に対応するハードルも低くなっているのではないかと感じます。

ワークショップの参加者からは、「実践してみて患者と分かりあえた」「全職員がワークショップを受けた方がいい」などの声もいただき、モチベーションになっています。

また他にも、「やさしい日本語を学んだことで、外国人患者だけに限らず高齢者などに対しても、これまでの自分がいかに伝わらない日本語を話していたのかに気づけた」という感想にも嬉しくなりました。

医療分野での「やさしい日本語」の普及に貢献したい

――今後の抱負や意気込みをお聞かせください。

とにかくこれからもワークショップを続けていきたいです。すぐには難しいと思いますが、全職員が無理なく一度はやさしい日本語のワークショップを受けられるような仕組みができればいいなと思っています。

数は少ないのですが、過去に院外でもワークショップを開催しました。今後は地域のクリニックでもワークショップを開催して、地域医療におけるやさしい日本語の普及に少しずつでも貢献できればと思っています。