坂本勝信教授(常葉大学)×浜松市教育委員会 多様なルーツの子どもたちが安心して学べるよう、学校現場でのやさしい日本語活用を支援

近年、日本在住の外国人の増加と多国籍化がより一層進んでいます。学校現場でもさまざまなルーツをもつ子どもたちが年々増えている中、浜松市では日本語を母語としない児童生徒とのコミュニケーションの支援策として、学校現場でのやさしい日本語の活用を進めています。

今回は、浜松市において学校現場でのやさしい日本語活用のための働きかけを積極的に行う、常葉大学外国語学部グローバルコミュニケーション学科教授の坂本勝信さんにお話を伺いました。

――はじめに簡単な自己紹介をお願いします。

常葉大学の外国語学部に勤務しています。日本語教師としては30数年の経歴があり、あわせて25年ほど日本語教師を育てる仕事にも携わっています。現在は地域連携活動として、公益財団法人浜松国際交流協会やその他の自治体と組んで多文化共生に関わる取り組みも行っています。

やさしい日本語の普及をはじめたきっかけは、2017年に浜松国際交流協会から、日本語学習支援者向けのやさしい日本語講座の講師をしてもらえないかと依頼を受けたことです。やさしい日本語についてはかねてから減災のため、多文化共生のためなどの文脈で知っていましたし、やさしい日本語の第一人者である庵功雄先生の著書なども読んでいました。とはいえこの時点では、やさしい日本語に特化した研究をしていたわけではありません。実は、日本語教師は学習者の日本語レベルに合わせて自身の使用語彙をコントロールして教える仕事です。長きにわたって日本語教育に携わっているため、お声がけいただいたようです。

――大学の講義の中でもやさしい日本語に触れることがありますか。

「日本語教育入門」という100名を超える1年生を対象にした科目の中で、やさしい日本語の説明やワークなどを行っています。一昨年は外国語学部のコロキウムで教員を対象に、やさしい日本語の概要ややさしい日本語化のポイントの説明、ワークショップを行いました。

『学校版やさしい日本語の手引き』

――学校でのやさしい日本語活用のために取り組まれていることを教えてください。

2020年に浜松市教育委員会にお声がけいただき、教育委員会指導主事や市内の小中学校で外国にルーツのある子どもたちの支援に関わっている先生方なども含めたワーキンググループとともに、一年間かけて『学校版やさしい日本語の手引き』を作りました。

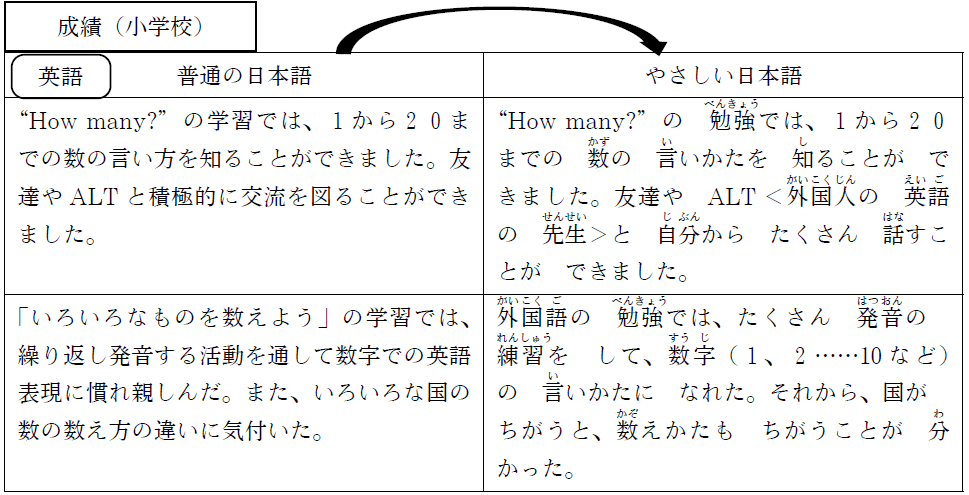

手引きには大きく分けて二つの役割があります。一つは外国にルーツのある児童生徒やその保護者が理解できる、便りや成績表が作成できるようになるためのガイドとしての役割です。もう一つが、教員がやさしい日本語を学ぶための教材という役割です。手引きには普通の日本語をやさしい日本語に言い換えるための用語集や、理解を深めるための練習問題も収録されています。手引きは浜松市の小中学校の教員が閲覧できる「T-port」というグループウェアのライブラリに格納されており、浜松市の教員であれば自由にアクセスでき、便りや成績のテンプレートを入手したうえで適宜加筆修正して活用することが可能です。また、手引き完成時に、各学校に紙版の手引きを一冊ずつ送りました。

――手引きを制作することになった経緯について教えてください。

浜松市は外国にルーツがある児童生徒が非常に多い地域で、2023年度時点で27 か国と、人数だけでなく多国籍化も進んでいます。外国籍の児童生徒が30人以上いる学校は多数在籍校と呼ばれ、バイリンガル支援者の派遣や相談員の学校訪問など支援体制の構築が進められています。とはいえ支援者が限られていることに加え、国籍が多様化することによって通訳で補えないところも出てきているという課題もありました。こうした状況の中で、学校現場にやさしい日本語を普及させることが必要だと考えるようになり、手引きを作る話が持ち上がりました。

――手引きの作成はどのように進められましたか。

教育委員会からの依頼には、先ほどお話しした外国人児童生徒の保護者への文書作成のためのガイドと、教員向けの教材という二つの要素が含まれていましたが、1回2時間程度かける5回のワークを1年間だけでその両方の目標を達成するのはなかなか大変でした。小中学校で外国にルーツのある子どもたちの支援に携わる市内の先生方にもワーキンググループのメンバーとして参加してもらったのには、将来的に学校のやさしい日本語の普及や活用を牽引してもらうという狙いもありました。やさしい日本語は一度研修を行ったり、 ちょっと勉強したりすればすぐに身につくものではありません。ワーキングの中では先生方に学校で配るお知らせをやさしい日本語にする課題にも取り組んでいただきました。時間的な制約もありましたが、先生方は本当に熱心に取り組んでくださり、最終的にはいい形に仕上がったと思います。

一校ずつ巡回して行うやさしい日本語研修会

――浜松市の公立小中学校の教職員を対象とした「やさしい日本語研修会」について、概要と実施の経緯を教えてください。

2021 年度から浜松市教育委員会と共同で、毎年2校ずつ小中学校を対象にやさしい日本語の研修会を開催しています。もちろん、さまざまな学校から教員を100人規模で集めて研修会を開催することも可能です。あえてそれを行わずに一校一校回っているのは、教員だけでなく保健室の養護教諭や職員・支援員の方たちにも一緒に研修に参加していただくことで、より各所の連携が進めやすくなるというメリットがあるからです。

実施する学校は、多数在籍校の校長先生を中心に教育委員会から声をかけて、そこから選んでいるようです。今のところ研修会の対象校は小学校が多いので、教育委員会としては中学校にもっと働きかけていきたいと聞いています。いずれは少数在籍校にも展開していけるといいですね。

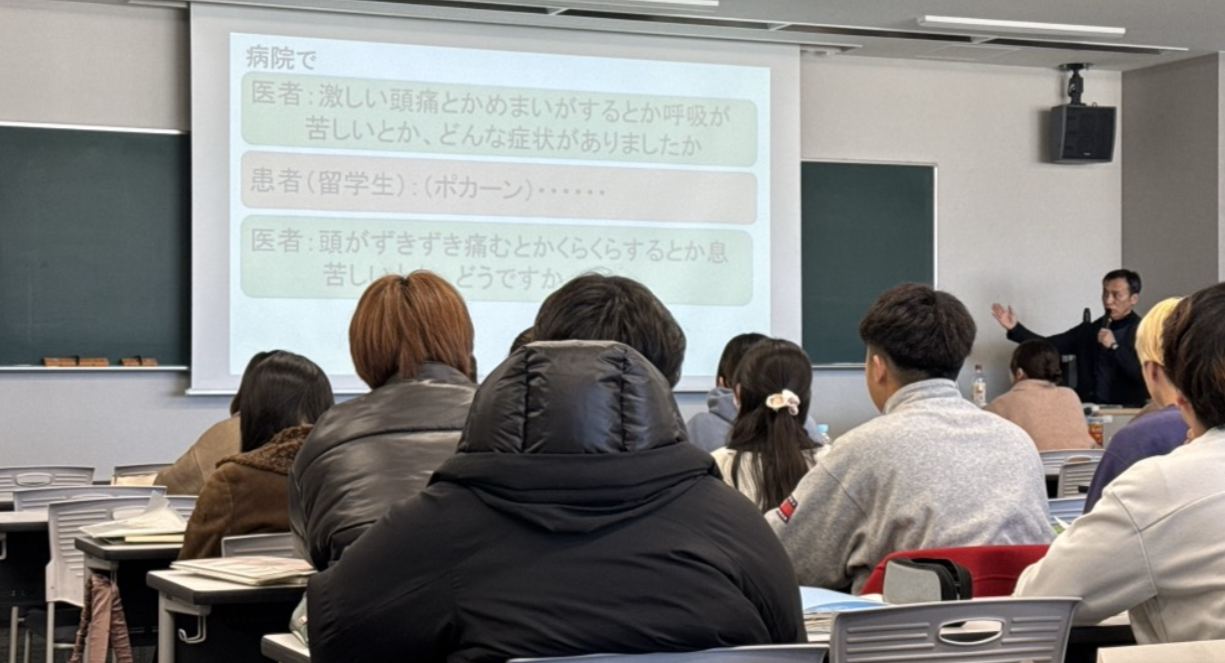

――やさしい日本語研修会はどのような内容で行っていますか。

1回1時間半から2時間程度で、内容は大きく 二つのパートで構成しています。前半は、やさしい日本語の概要とその必要性に関する講義です。後半は、手引きを使用し、普通の日本語をやさしい日本語にする練習やその解説をワークショップ形式で行います。

私も30年以上日本語教育に携わっていますが、未だにやさしい日本語の言い換えで躓くことがあります。簡単に身につくものではないからこそ、意識づけと継続的な勉強が大切です。研修会を通じてやさしい日本語化のコツを知り、さらに学びを続けていってもらえたらと思っています。

――研修会の講義の中で特に強調している点などはありますか?

私たちが何気なく使っている言葉で子どもたちが躓く可能性がある、ということは意識してお伝えしています。

また、教育の側面から言えば、やさしい日本語だけを使っていては語彙量が増えませんし、学校から一歩外に出たときの生活場面にも対応できません。だからこそ、「普通の日本語にやさしい日本語を添えてあげること」が重要です。そして、いつまでもやさしい日本語だけを使い続けるのではなく、児童生徒の日本語の習得レベルに合わせて減らしていくことも大切だとお話ししています。

学校現場でのやさしい日本語のさらなる普及に向けて

――研修会に参加した方からの反応があれば教えてください。

研修会後にアンケート調査を行っています。それによると、毎回95%前後の参加者が研修会に満足しているという結果が出ています。自由記述欄からは、「外国につながる生徒がどんなところで躓きやすいのか分かった」「普段何気なく使ってしまっている言葉が実は多義語で分かりにくいことに気づいた」「普段、分かりやすく話していると思っていたが、『ていねいな日本語』ではあるが『やさしい日本語』ではなかったことを再認識することができた」という生の声が届いています。

――研修会後、各校ではどのようにやさしい日本語が活用されているのでしょうか。

残念ながら、現場での具体的な活用例についてはまだあまりこちらには届いておらず、私も知りたいと考えています。ですが、インタビューをさせていただいた教員の方々や、研修会を行った学校の校長先生によると、教員間の意識が高まったり、話し合いが増えたりしているそうです。「こんなやさしい日本語を使ったら生徒に分かってもらえた」「こうしたらもっとわかりやすいのでは?」というように研修会を契機に話し合いを行っている先生方もいるとか。学校現場でのやさしい日本語の活用という意味では、一歩ずつ前進できているのではないかと思います。

――今後予定しているやさしい日本語での取り組みや、取り組みへの意気込み等があれば教えてください。

今後も引き続きやさしい日本語の普及活動に取り組んでいきたいです。浜松市教育委員会との共同による研修会は継続していきますが、それ以外にも学校の枠を越えたやさしい日本語の研修会や勉強会を定期的に開けたらいいですし、それが他所にも広がっていけばいいなと思っています。

また、日本人の大多数は、多文化共生や外国人との接点にそれほど興味がない無関心層です。そこに働きかけるのも、自分にできる役割かなと思っています。大学内のことで言えば、外国にルーツのある子どもたちに今後かかわっていく可能性のある教育学部の学生たちにやさしい日本語の存在を知ってもらう機会を作りたいですね。

他にも、学生たちが浜松市やそのほかの自治体との連携事業で行っている国際交流の場を活用して、やさしい日本語の認知度を高めていきたいです。それから、先ほど言ったことと重なりますが、小中学校の先生方とももっと連携して、やさしい日本語が学べる機会を増やすこと、現場で必要とされているものを提供できるような仕掛けを行っていければと考えています。