岡山県立美術館 アートとやさしい日本語を介して、全ての人がつながれるミュージアムに

岡山後楽園、岡山城など岡山県を代表する名所の周辺地域には、美術館や博物館などの文化施設が集まる「岡山カルチャーゾーン」と呼ばれるエリアがあります。

このエリアに位置する岡山県立美術館は、芸術文化を介して多様な人々と社会を繋ぐ接点を形成するため、さまざまな取り組みを行っています。

今回は、岡山県立美術館におけるやさしい日本語の取り組みと、2024年に岡山カルチャーゾーン内の美術館や図書館と共働で行った取り組みについて、担当の岡本裕子さんにお話を伺いました。

誰もが安心して利用できる美術館

――まずは、岡山県立美術館について教えてください。

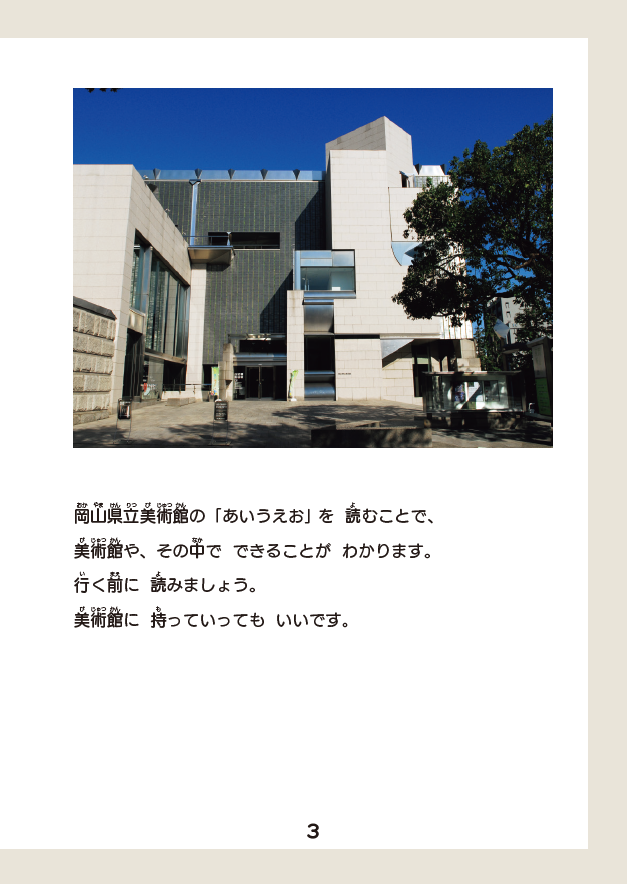

岡山県立美術館は1988年に開館しました。岡山ゆかりの美術品を収集するという方針のもと、古書画や日本画、工芸、洋画、現代美術など、幅広いジャンルの作品を収集・展示しています。

1998年前後から始まった教育普及事業では、パブリックプログラムやスクールプログラムを中心に行っています。

2011年に岡山県立岡山盲学校から、美術館での鑑賞活動を行いたいという申し出がありました。これをきっかけに、美術館へ来ることに心理的バリアーやボーダーを感じている方々にも美術館スタッフの目が向くようになりました。近年は、 地域や社会とつながりを持ちにくい方や生きづらさを抱えている方たちへのアプローチも始まっています。

一般的に美術館は、「静かに、黙ってものを見る所」だと思われがちです。そして、私たち美術館スタッフも、そのことについて改めて考える機会もなかったように思います。ですが、このような美術館像では、小さな子どもやその家族、また視覚に障害がある方々などが排除されてしまうかもしれません。このような一見美術館から遠い存在になりがちな方々でも、ゆるやかに美術館を使えるように、さまざま教育普及プログラムを実施しています。

この数年では、神経発達症の方など、何らかの支援が必要な方々の来館も増えています。すべての方が安心して美術館を使うことができるよう、美術館の説明や利用方法についてまとめた “ミュージアムの使い方「あいうえお」”というガイドを制作しました。わかりやすい日本語と写真で構成されているので、美術館を初めて訪問する方、利用に不安を感じる方など、どなたでも使っていただけるのではないかと考えています。

――こうした取り組みの中で、どうしてやさしい日本語を活用することになったのでしょうか。

ガイド(ミュージアムの使い方「あいうえお」)を制作する中で、岡山に移住してこられた高尾戸美さんとご縁ができました。彼女は、多摩六都科学館で多文化共生推進プロジェクトに取り組んでいらっしゃいました。彼女から伺ったやさしい日本語のお話が興味深く、ガイドの制作においても必要な要素がたくさんあると感じました。そこで、高尾さんに「やさしい日本語とミュージアム」と題してレクチャーをしていただき、ガイドの制作にその要素を取り入れました。

同時に、「やさしい日本語×ミュージアム」プログラムの企画を始めました。最初に実施したのは、やさしい日本語を用いたワークショップです。その結果、美術館がやさしい日本語に取り組むことは、「誰もが安心して利用できる美術館」として至極当然のことだという認識に至りました。そして、やさしい日本語が必要な方々にこの取り組みをより広く届けるために、単館ではなく複数館で取り組むことにしました。

3館合同のやさしい日本語事業「2024夏プロジェクト」

――3つの美術館合同で取り組んだ「2024 夏プロジェクト」の詳細をお聞かせください。

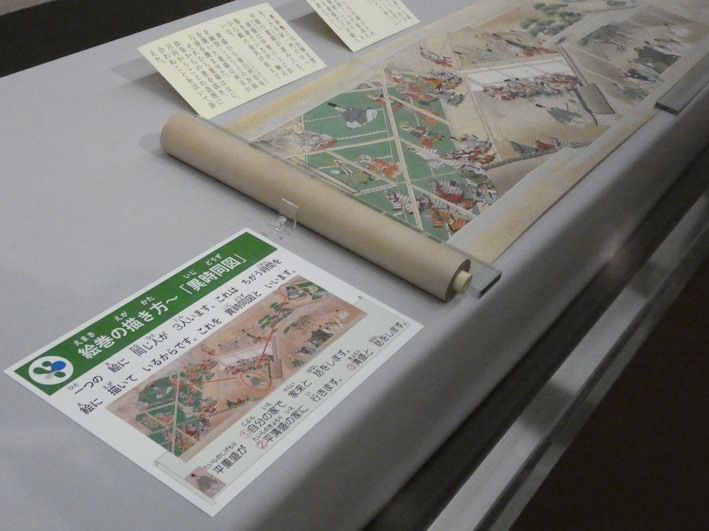

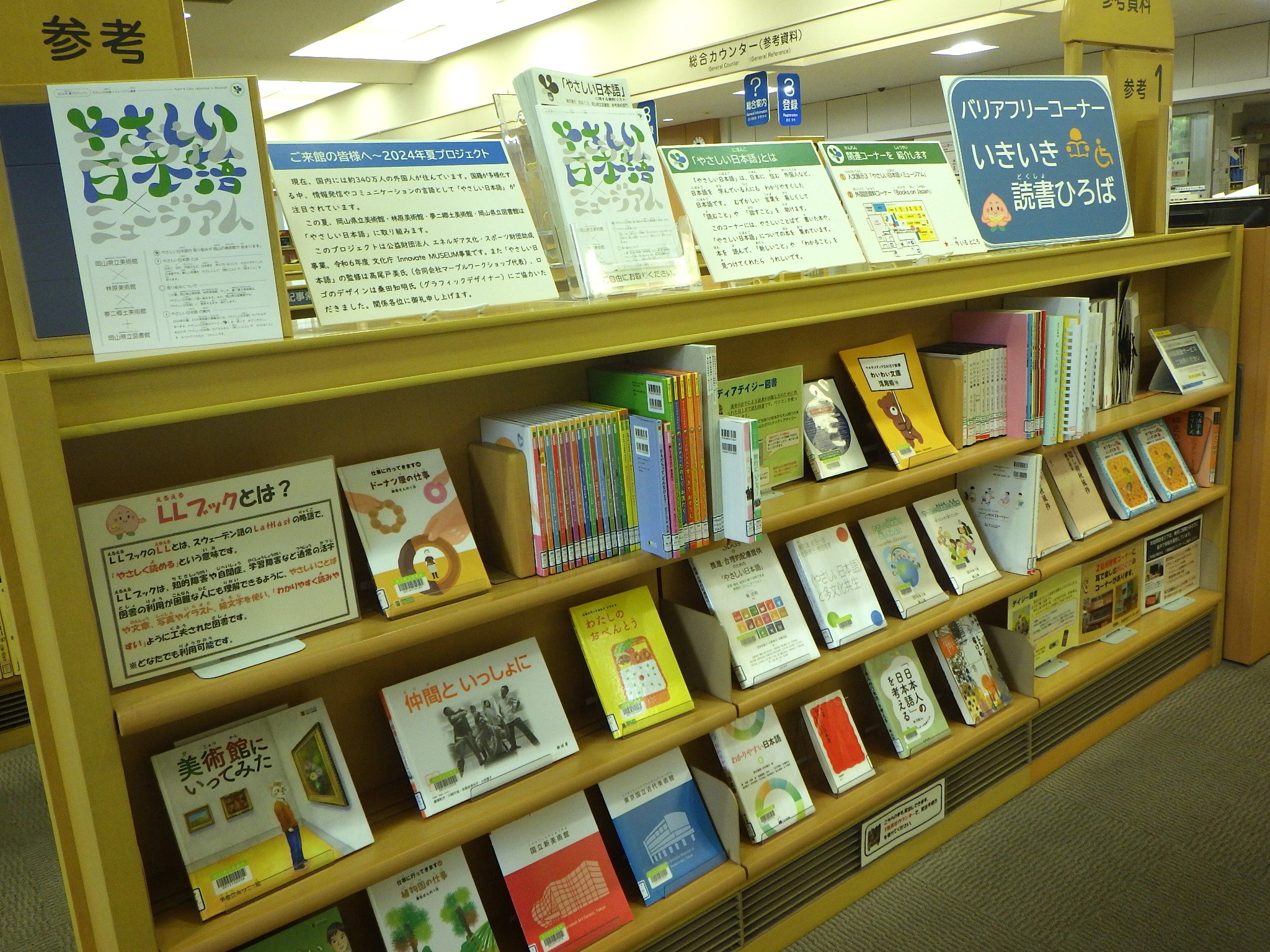

展示室の中で「やさしい日本語×ミュージアム」プログラムに取り組んでみようと考えた当館と林原美術館、夢二郷土美術館の3館で、「2024年 夏プロジェクト」に取り組みました。来館者が多い夏休み期間に、通常の解説に、やさしい日本語の解説を加える試みを行いました。また、岡山カルチャーゾーンにある岡山県立図書館とも連携して、やさしい日本語に関係する書籍等の紹介もしました。

*LLブック…スウェーデン語の「LättLäst」の略で、誰もが読書を楽しめるよう工夫してつくられた、やさしく読みやすい本のこと。

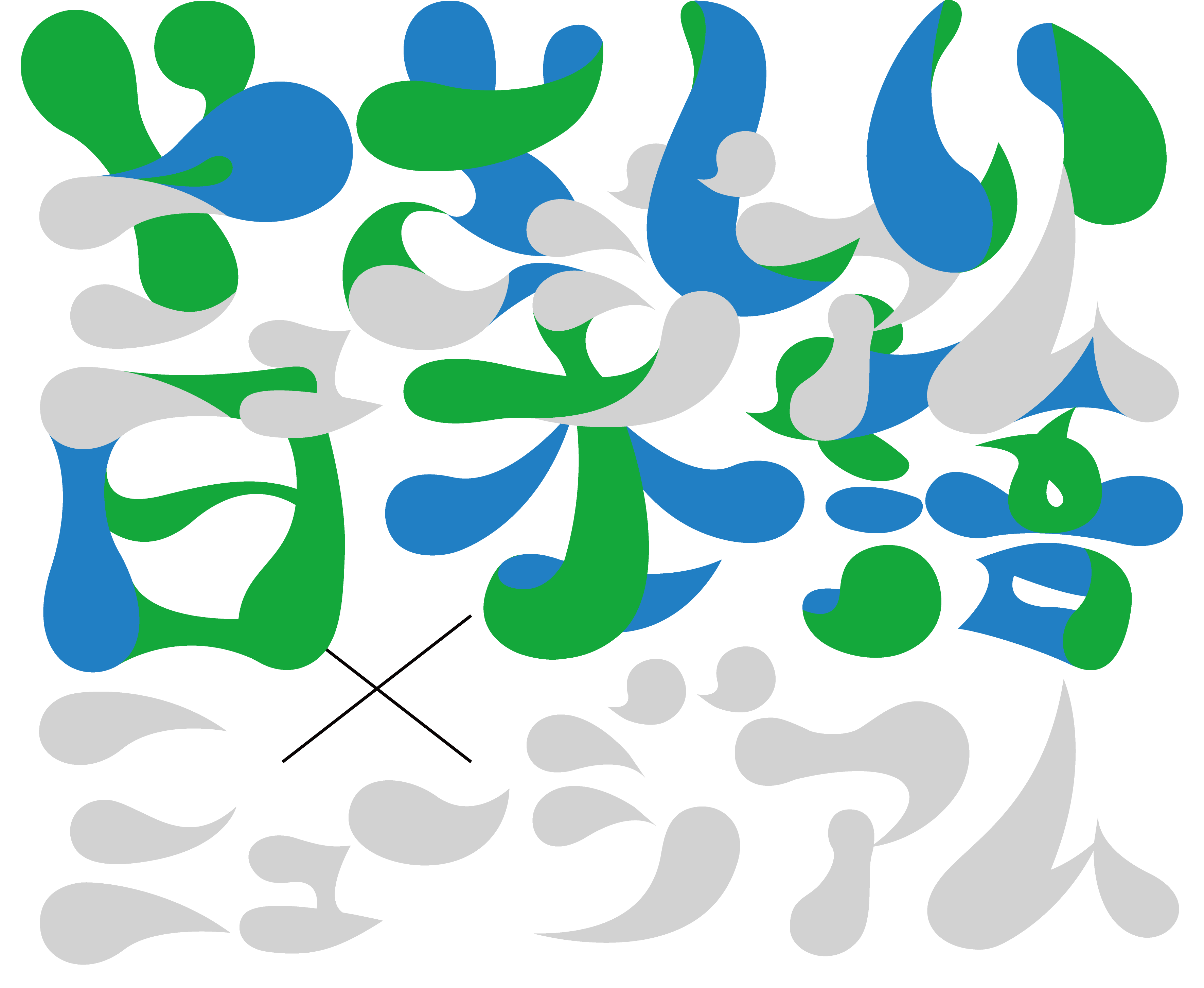

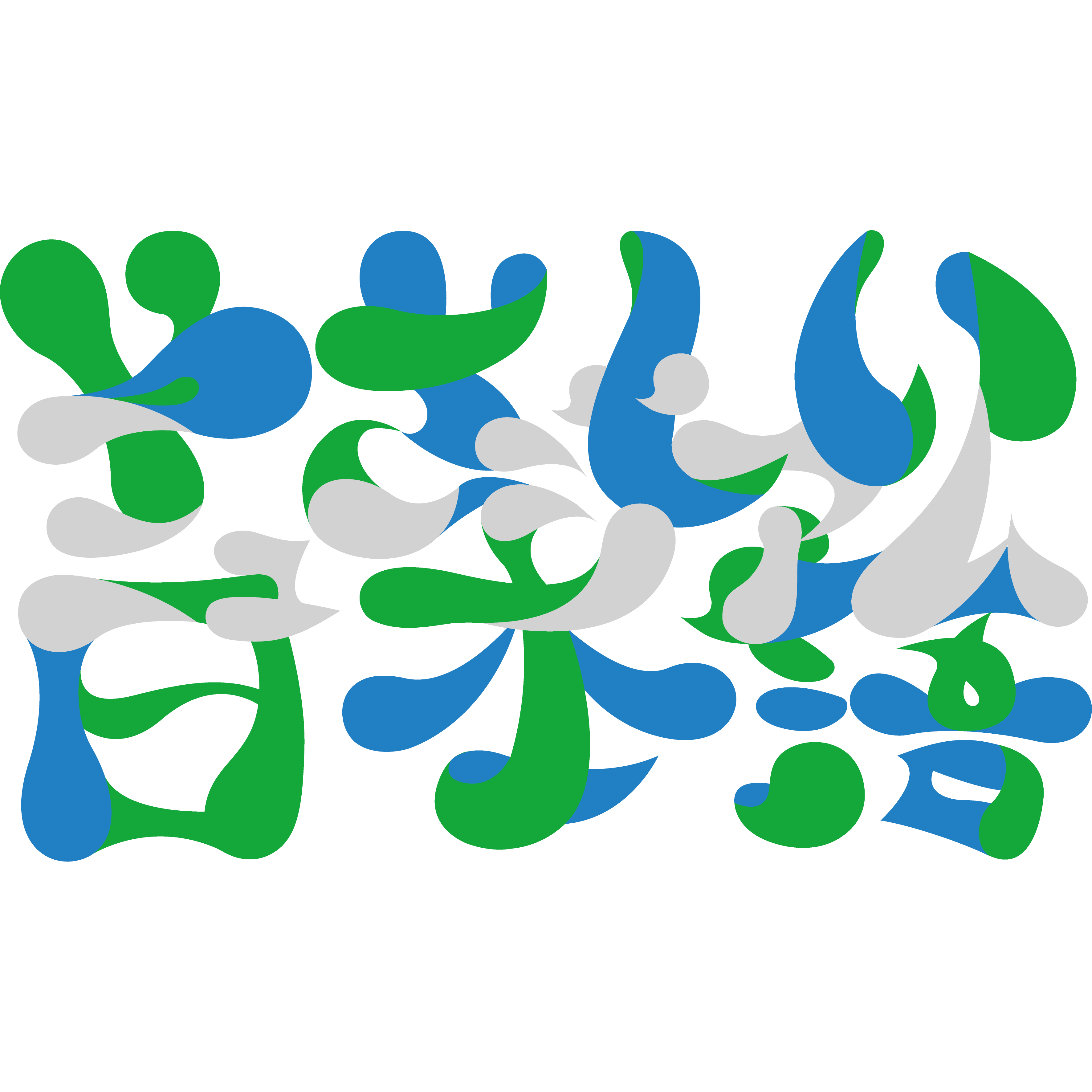

そして、この「やさしい日本語×ミュージアム」プログラムを、単発ではなく継続していくことが重要と考えて、やさしい日本語のロゴを制作しました。ロゴの制作は、桑田知明さんにお願いしました。やさしい日本語の易しい(easy, plain)と、優しい(gentle, kind)両方の意味を含んだものに仕上がっています。

ロゴをみて、日本語で読めることに気づく人もいれば、文字として読み取るのではなく形や色からイメージを広げる人もいるでしょう。ロゴを一つの印象に限定するのではなく、多様なイメージを持てるように、という意図でつくっていただきました。

やさしい日本語のロゴは、やさしい日本語がさまざまな場所や形で広がることを願い、どなたでも自由に使うことができます。 また、「2024夏プロジェクト」にあわせて、「やさしい日本語のロゴ・プロモーションビデオ」も制作していただき、岡山県立美術館と林原美術館で上映しました。

――この事業を進めていくにあたって、難しかったことはありますか?

一つ目は、県立の施設と私立の施設、つまり所管の異なる施設が一緒に活動するという点で、 予算の確保や配分が課題になりました。今回の取り組みは、各館の予算ではなく、令和6年度「Innovate MUSEUM事業」、並びに「エネルギア文化・スポーツ財団助成事業」を活用して予算を確保しました。

二つ目は、「やさしい日本語」への書き換えと調整です。「やさしい日本語」で解説などをわかりやすくした際に、ニュアンスが微妙に変わってしまうという点が課題になりました。そうした声も踏まえ、やさしい日本語とはそもそも何であるのか、そして、「誰に」「何を」伝えるのかということを原則に、作品をみるときにキーワードになりそうなものをピックアップして「やさしい日本語の解説」に取り組みました。

「2024夏プロジェクト」を終え、岡山カルチャーゾーン内の他のミュージアムからは、興味深いという声や、今後一緒に取り組みたいなど好意的な反応をいただいています。実施館の職員からは実施したからこその反応もあり、やさしい日本語の解説が利用者にとってはわかりやすい反面、適確に作品の解説になっているのかどうか、つまり作品解説として、誤解を与えかねないという懸念もあがってきています。

ミュージアムが、アートを介して全ての人がフラットに出会える場であるために

――ミュージアムがやさしい日本語の活用に取り組むことの意義はどんなところにあると思いますか。

日本国内に住む外国人が増加するなかで、岡山県はアジア圏から来られた方の割合が高いので、 英語に加えて中国語と韓国語を施設案内に使うケースが多いです。しかし、それでは英語、中国語、韓国語を母語としない方には対応ができていません。また、こうした多言語化表示は観光目的の方には役立ちますが、今後日本で生活をされる方々にとっては、土地の言語を習得し、コミュニティに参加することも重要ではないでしょうか。そして、在住外国人の方がコミュニティに参加するための一つの手段として、また、私たち日本語を母語としている人が在住外国人の方とコミュニケーションを取っていく上でも、やさしい日本語は役立つと考えています。

博物館の国際的機関であるICOMが採択したミュージアムの新しい定義では、ミュージアムの使命として、地域や社会の課題と向き合っていくことが求められています。この定義を鑑みると、ミュージアムはアートを介して全ての人がフラットに出会える場、交流する場であることが求められていると言えるのではないでしょうか。

海外にルーツを持つ人たちが、ミュージアムでやさしい日本語にふれることは、地域のコミュニティに入っていく一つのきっかけになるはずです。ミュージアムが開かれた場であることをミュージアム側から積極的に発信し、あらゆる人が社会や地域との接点を形成することが可能な場となれるようハードとソフトの両面をつくっていくことが重要だと思っています。

――やさしい日本語の取り組みを始めて、よかったと感じられることはありますか?

来館者のアンケートの中に、海外にルーツを持つ方たちから「ミュージアムという場に自分たちが来てもいいんだと感じた」というコメントが数件寄せられて嬉しくなりました。他にも美術が苦手だという日本語を母語とする親子から、「やさしい日本語のパネルが子どもと絵をみるきっかけになりました」という声もいただきました。

やさしい日本語は、ルーツに関わりなく美術館のアクセシビリティを高めるツールの一つになりうる可能性を感じました。そして、「やさしい日本語×ミュージアム」の取り組みを後押ししてくださるコメントもあり勇気づけられました。

――今後の目標と意気込みを教えてください。

「やさしい日本語×ミュージアム」プログラムを、他施設や関係諸機関と共働しながら緩やかに継続して取り組んでいきたいと考えています。

やさしい日本語の展示解説を継続しつつ、今後新たに取り組みたいプログラムとして、日本語を母語とする方がやさしい日本語と出会うためのワークショップや、日本語を母語とする方としない方が互いの文化を交流しあうことができるようなワークショップの実施を検討しています。