泉大津国際交流協会 日本人・外国人市民がやさしい日本語で交流しながら作成した、まちの防災ガイド

泉大津国際交流協会は、外国人学生と泉大津市民との交流を通し、外国人のためのやさしい日本語防災ガイドを作成しました。従来の外国語版防災ガイドとは異なり当事者である外国人と一緒に作った新しいガイドは、市民からも「わかりやすい」と好評を得ています。

今回は、やさしい日本語の防災ガイドを作成するワークショップを実施した、泉大津国際交流協会の北川澄子さんにお話を伺いました。

交流の中で自然に生まれる、やさしい日本語の対話

――まず、泉大津国際交流協会の活動について教えてください。

泉大津国際交流協会は、オーストラリアの友好都市との交流のために作られました。元々は交流イベントの企画がメインでしたが、近年は市内に住む外国人が増えてきたこともあり、そうした方々を支援するためのさまざまな企画を展開しています。

主な事業はボランティアによる日本語教室の開催や、泉大津市内にあるファースト・スタディ日本語学校の学生をはじめとする在住外国人との交流です。イベントは基本的に無料で開催していて、外国人との交流に興味を持つ市民の方々が広く参加していますね。

――やさしい日本語の取り組みはどのように始まったのでしょうか。

2018年度に災害時の外国人支援ボランティア研修を実施したことがきっかけです。公益財団法人大阪府国際交流財団(OFIX)と協力して研修を行い、そこでやさしい日本語を活用したのが始まりでした。

その後、協会でもやさしい日本語の研修を開催していたのですが、交流会で外国人と話していると、日本人の皆さんも自然とやさしい日本語を話し始めるのです。これは実践もかねての学習になると思いました。また、日本語学校の学生さんたちの言語能力は高いので、もっと彼らの考えを聞きたいと思い、より深い対話ができる「多文化理解ワークショップ」を行うことになりました。

日本人は、英語ができないと外国人と交流できないと思いがちです。しかしやさしい日本語を知ることで、もっと外国人と接する機会を増やすことができるはずです。街中で外国人と接することも今後さらに多くなると思うので、そういうときにやさしい日本語で声をかけてもらえたら、相手も安心しますよね。そういう意味で、皆さんに知っておいてほしいなという思いがあります。

日本人・外国人市民が共に学び、防災ガイドを作成

――今回、やさしい日本語の「防災ガイド」を制作した、「外国人と学ぶ防災入門連続ワークショップ」について教えてください。

新しく外国人向け防災ガイドを作成するために、2024年1月から2月にかけて、ワークショップを開催しました。

泉大津市には2014年に作成した外国人向けの防災ガイドがあるのですが、当時はやさしい日本語というものがあまり認識されておらず、日本語のガイドにフリガナをつけた程度のものでした。その時は英語版、韓国語版、中国語版も作りました。防災ガイドの更新については以前から考えていたので、今回泉大津市危機管理課などにも協力していただき、実施に至りました。

また今回は、言語別に同じ内容のものを作るよりも、やさしい日本語に統一した方が効果が高いと考え、やさしい日本語版のみを作成することになりました。外国人にもわかりやすい、読んでもらえるガイドにしたかったため、日本人と外国人が協力してガイドを作成する必要があると考えました。そこで、以前から開催している多文化理解ワークショップの取り組みの中で防災を取り上げることにしたのです。

全4回のワークショップには、ファースト・スタディ日本語学校の学生約10名と市民ボランティアから約10名が参加しました。参加者同士はやさしい日本語でコミュニケ―ションを取りながら、ワークショップの前半2回で防災について学び、後半2回で防災ガイドの制作に取り組みました。

――各回のワークショップでは、どのようなことを学んだのでしょうか。

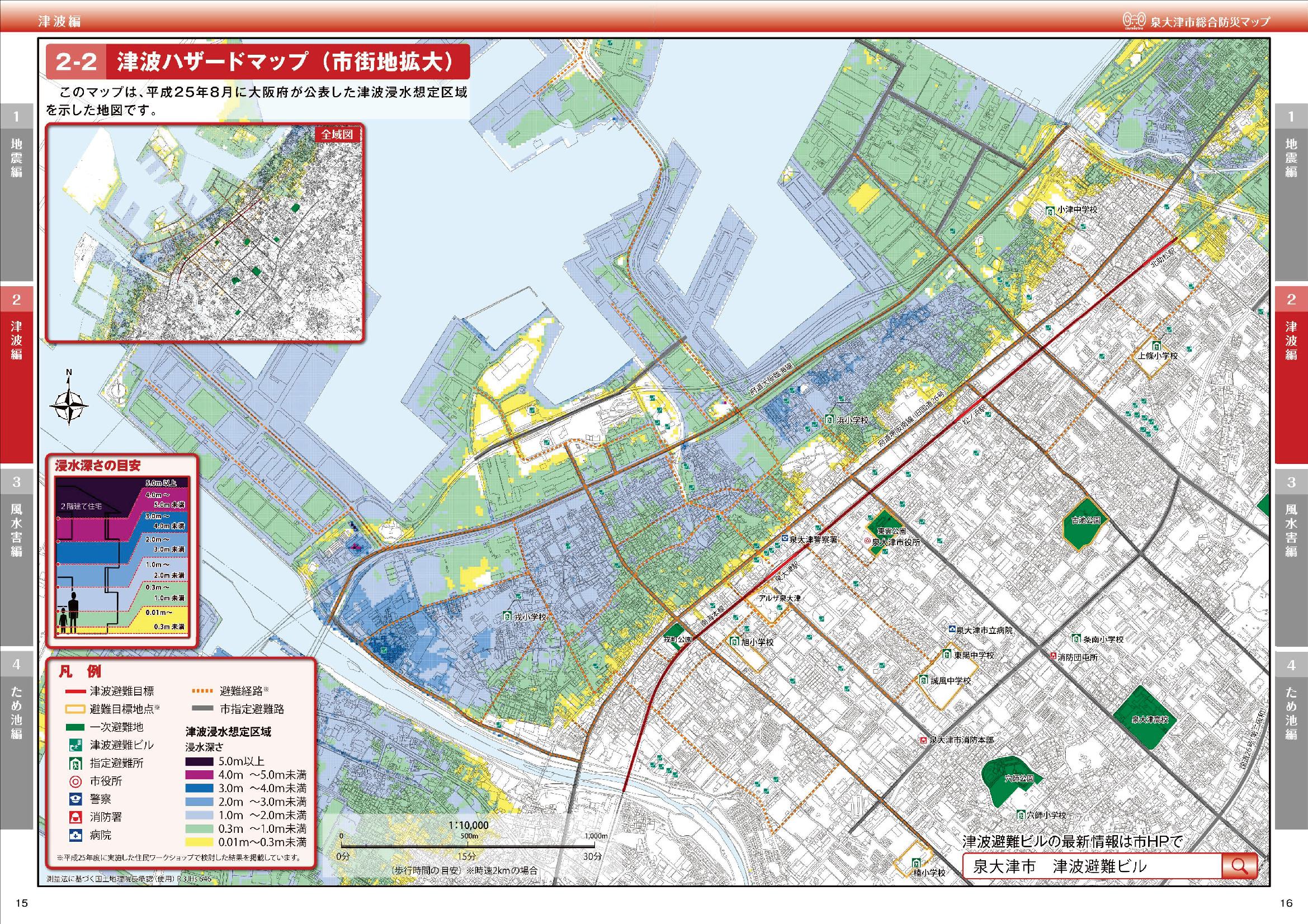

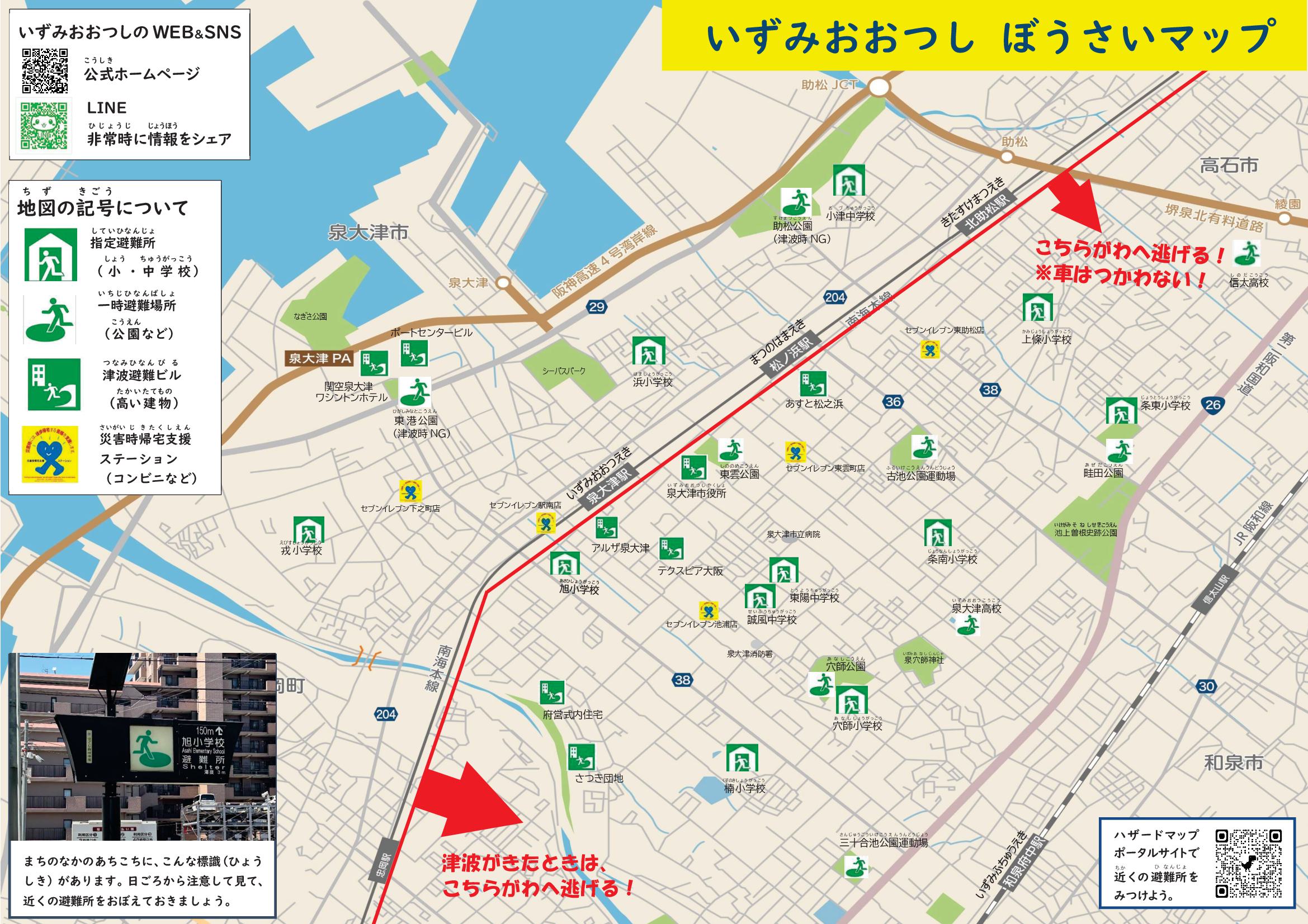

第1回の前半では、市危機管理課による防災基礎知識の出前講座とお役立ち防災グッズの紹介を行いました。後半は参加者の被災体験をシェアしたり、スマホアプリの「ハザードマップポータルサイト」を使って、地図上で自分の現在地から一番近い避難所を探し、災害が起きたときの自分の行動についてマイタイムラインを考えてもらいました。

第2回の前半は、災害時の持ち出し袋の中身をカードゲーム形式で考えるワークショップを実施しました。約40枚のカードから災害時に自分が必要だと思うものを選んで、発表し合いました。年代や家族構成など、その人の状況によって必要なものは変わるので、一人ひとり選んでもらいました。後半はさまざまな自治体等で発行されている外国人用の防災ガイドを集め、防災ガイドを作るのに必要な情報について話し合いました。「この記事を載せたい」「この書き方はわかりやすい」など、自分たちがガイドを作成する際、どんな情報を載せるか、内容を考えてもらいました。

第3回では泉大津市災害ボランティアセンター「防災女子部」の皆さんの協力で、非常用トイレの組み立て実演を行いました。後半では第2回で検討した防災ガイドに載せたい内容をみんなで投票し、掲載内容を決定しました。

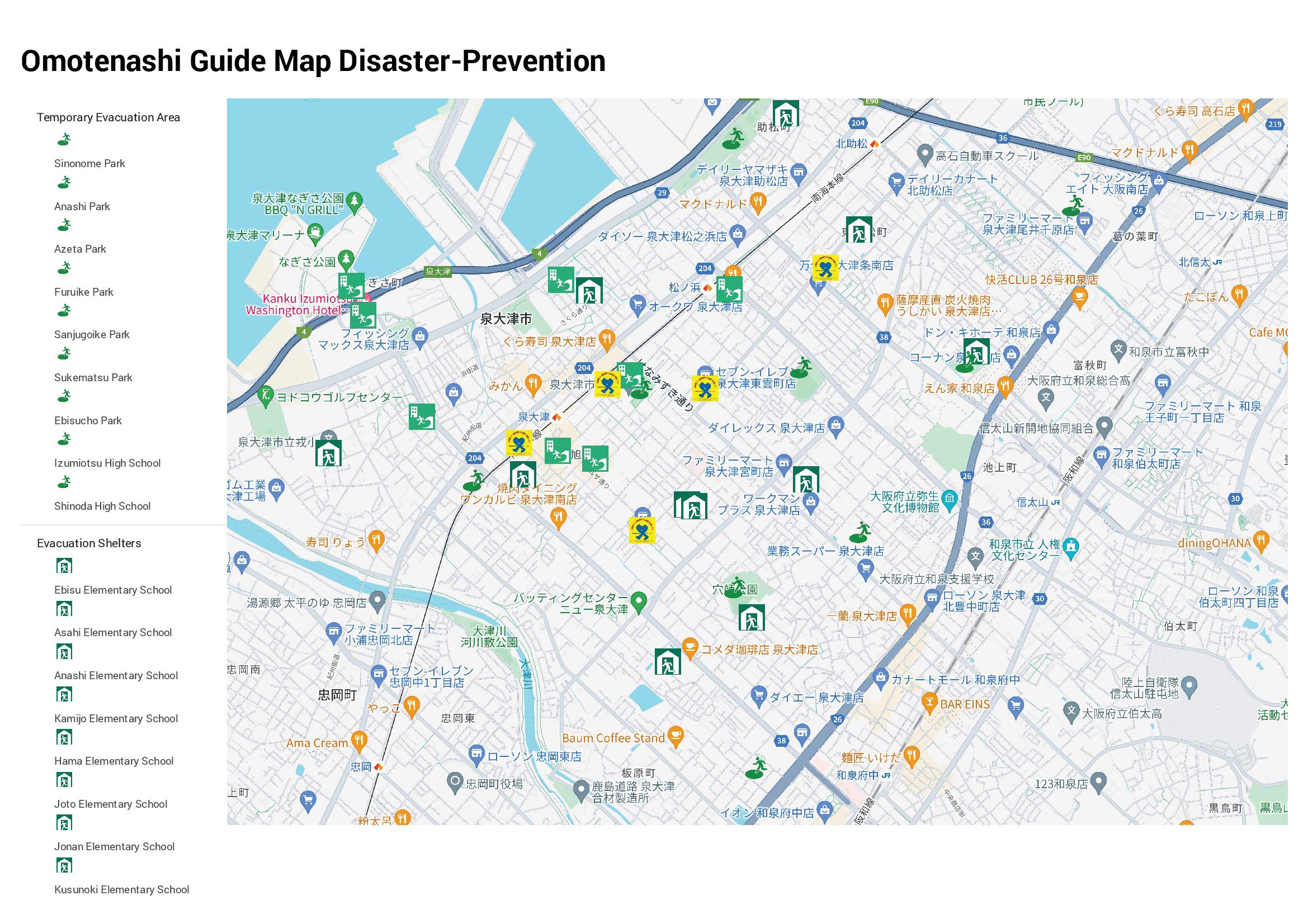

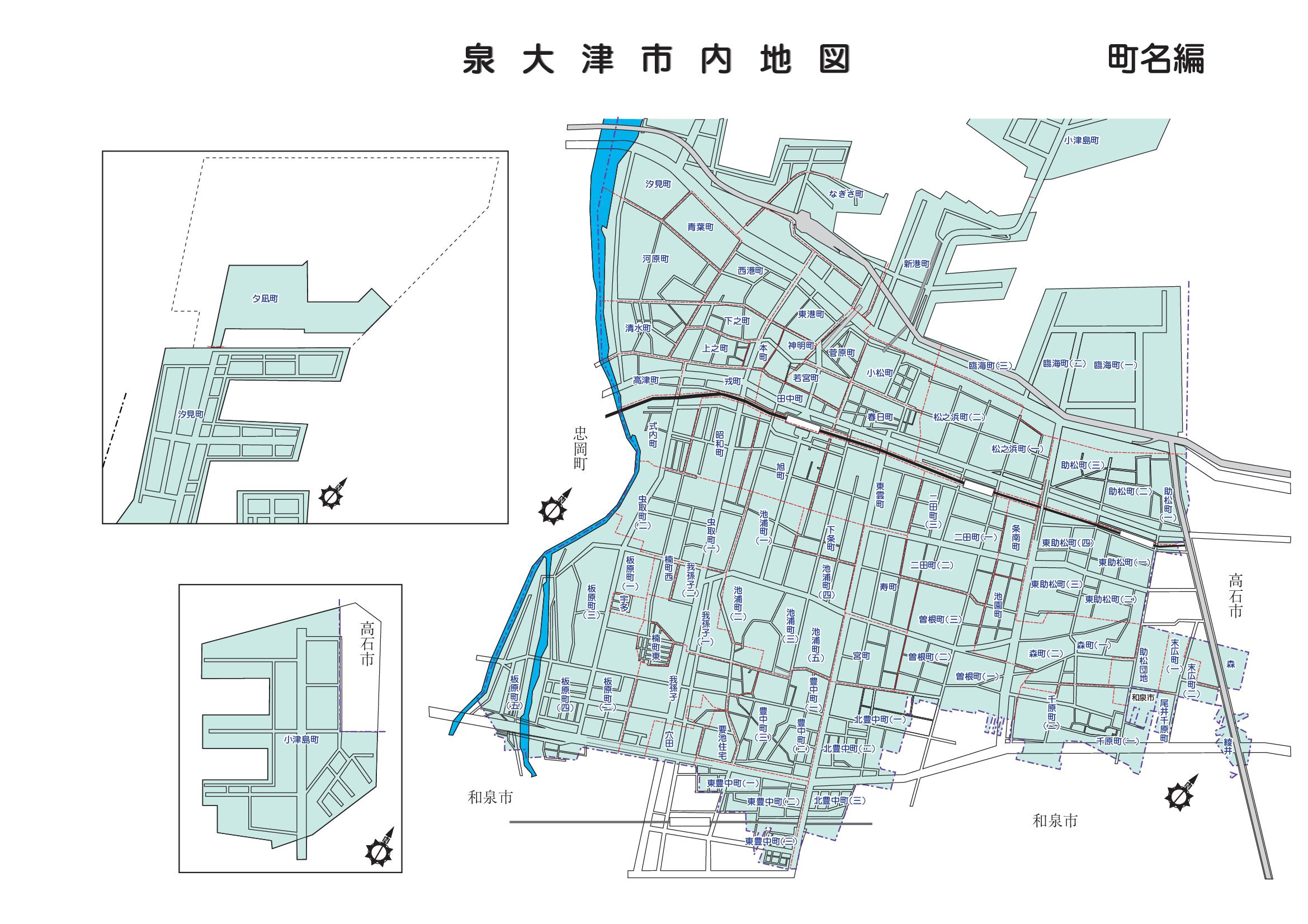

第4回では掲載内容をやさしい日本語にする作業や、防災ガイドに掲載する地図をどんなものにするかの話し合いを行いました。地図について、私は当初掲載しようとは思っていなかったのですが、外国人参加者から「絶対地図がいる」という意見があり、どんな地図がわかりやすいか、参加者みんなで検討しました。やさしい日本語にする際は、日本人参加者が外国人参加者に言葉の意味を説明して、一緒に適切な言葉を見つけていった感じですね。

4回のワークショップを終えて、ようやくやさしい日本語の防災ガイドが完成しました!

やさしい日本語を活用して外国人との対話の機会を増やしたい

――ワークショップの中で印象的だったことはありますか。

やさしい日本語に直す作業のとき、外国人参加者から「(避難指示などは)命令形の方が伝わりやすい」という提案がありました。「逃げてください」という丁寧な表現よりも「逃げろ」といった直接的な表現の方が、緊急時には効果的だという意見には、『なるほどな』と思いました。

また、掲載する記事を選んでいる中で、「QRコードをたくさん載せても、災害時に活用できるかわからない」という意見が出たのも印象的でしたね。災害時に自分がどういう状況になるか、ワークショップを通して具体的にイメージできたということなのだと思っています。

――ワークショップを実施する上で工夫した点はありますか。

参加者の皆さんに災害を自分事として捉えてもらうため、各国の災害体験を共有する時間を設けました。トルコの地震やミャンマーの水害など、外国人参加者からそれぞれの国での災害経験を写真とともに紹介してもらいました。

また、当時発生していた能登半島地震の被災地に派遣されていた市職員による現地レポートも取り入れるなど、タイムリーな内容も盛り込みましたね。そんな風に内容はかなり工夫したので、3時間という長いワークショップでも皆さんが積極的に参加してくれたのだと思います。

外国人参加者から「自分の国に帰ったら、ぜひこういうワークショップをやりたい」と言ってもらえて、とても嬉しかったですね。

――ワークショップで完成した防災ガイドはどのように活用されていますか?

市役所に配架しているほか、各種防災イベントでも配布しています。市民の方々からも好評で、防災イベントでは防災ガイドを持ち帰る方が多くいます。ファースト・スタディ日本語学校では、防災の講座にも活用されているそうです。

やさしい日本語を使っていることで、小学生でも理解しやすい内容となっているため、今後、配布の幅を広げ、子どもたちにもこの防災ガイドを知ってもらいたいと思っています。

――今後の目標について教えてください。

今後もやさしい日本語を活用して、外国人と実際に対話する機会を増やしていきたいと考えています。ファースト・スタディ日本語学校と毎年続けている多文化理解ワークショップですが、今年度はSDGsを取り上げて、日本人・外国人市民で一緒に学ぶ予定です。やさしい日本語を使う前提で、今後も毎年何かひとつテーマを決めて実施していきたいです。

そういった取り組みにたくさんの市民に参加してもらって、外国人との接し方や異文化の壁を超えていく方法を自然に学んでほしいと思います。