日本図書館協会 一人からでも始められる、住民一人ひとりを尊重した、やさしい図書館づくり

日本国内のさまざまな種類の図書館をまとめる総合的な全国組織として、130年以上にわたって活動を続ける日本図書館協会。2023年に日本図書館協会から刊行された書籍『図書館員のための「やさしい日本語」』は、発売直後に重版するなど、大きな注目を集めています。

今回はこの本の編著者である阿部治子さん(公益社団法人日本図書館協会 多文化サービス委員会副委員長)、加藤佳代さん(神奈川県立地球市民かながわプラザ(あーすぷらざ) 外国人教育相談コーディネーター)、新居みどりさん(NPO法人国際活動市民中心(CINGA) コーディネーター)の三人に、図書館におけるやさしい日本語の取り組みについて伺いました。

図書館における「ことばと心のバリアフリー」をやさしい日本語で実現したい

公共図書館や大学図書館、学校図書館、専門図書館など、さまざまな図書館をまとめる全国組織です。図書館振興のための調査研究やその成果の普及などを行っています。全国の図書館員、図書館を支える方々などが会員となり、その中で多様な委員会を形成しています。その中の一つで、私が副委員長を務める「多文化サービス委員会」では、 文化や言語の面から図書館利用に障害のある方たちの知る自由、読む権利、学ぶ権利を保障していくための多文化社会図書館サービス(多文化サービス)を推進しています。

――近年、図書館の利用者層や図書館員に求められるサービス等に変化が出てきているとお感じになりますか。

そうですね、東京は特に外国人利用者の増加と、それに伴う変化が顕著だと思います。2、30年前は英語と中国語と韓国語を揃えていればなんとかなりました。ですが今は国籍の多様化が進み、ベトナム語やネパール語、フィリピノ語(タガログ語)、ビルマ語(ミャンマー語)などさまざまな言葉を母語とする人が急増しました。図書館もこうした住民の多様なニーズに対応する必要が出てきています。

私自身、 在住外国人に向けたサービスの調査研究や実践を行っている中で、やさしい日本語の有効性を知りました。やさしい日本語を使うことで、「ことばのバリアフリー」の実現だけでなく、「心のバリアフリー」を目指してやさしい気持ちで接することにもつながります。

在住外国人が増加する中で、関心がある人だけでなく、共生社会についてより多くの人が考えて取り組んでいく必要があると感じています。マジョリティである日本人側の変容を促さないと状況は変わらないと外国人支援に長年関わる中で実感していました。やさしい日本語はそのアプローチとしてすごく有効だと思っています。

情報の受け手としてやさしい日本語を必要とする人は、日本語を母語としない人だけでなく、長い文章や専門用語を苦手とする日本人も含めて相当数いると思います。図書館員向けの研修講座を担当した時も、外国にルーツのある方とのコミュニケーション方法や心がけなどを知りたいという質問がかなり来ました。これは図書館のカウンターに立つ図書館員の切実な声だと感じています。

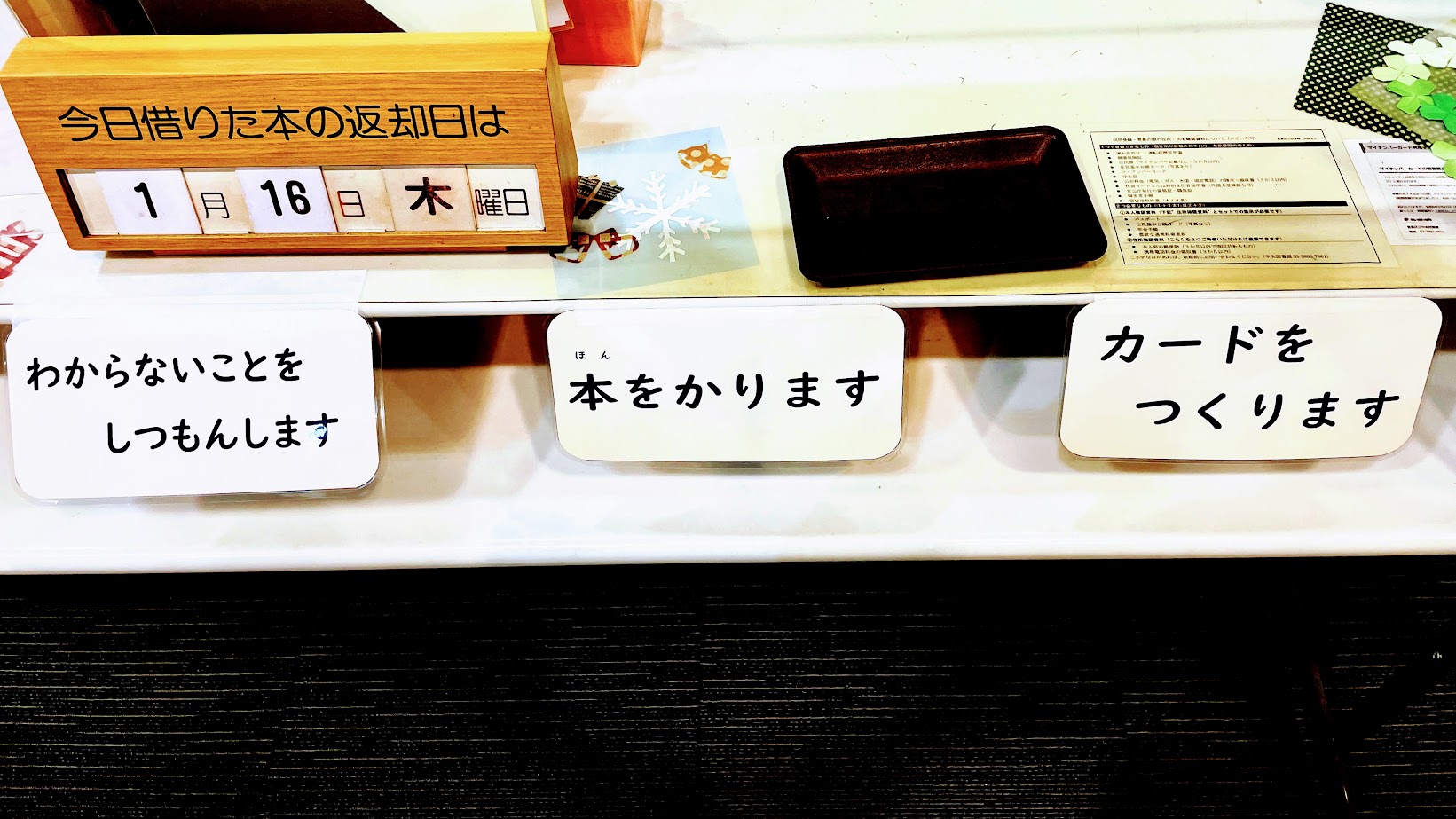

私は豊島区立図書館に勤めていますが、区内には130か国以上の国・地域から来た方々が暮らしているので、カウンターまわりのやさしい日本語化を進めています。返却を「本を かえします」、新規登録を「カードを つくります」などと表示すると、皆さんちゃんとそれを見て各カウンターに来てくれるようになりました。さらに外国人だけでなく、日本人も迷わなくなるという相乗効果もあり、利用者みなさんにとって使いやすくなったのだと感じています。

図書館という場でやさしい日本語を活用する意義

――書籍『図書館員のための「やさしい日本語」』の概要と発行の経緯を教えてください。

5年ほど前から、図書館という場の可能性に注目していました。社会福祉協議会のように本当に困った時に行く場所だけでなく、外国人がもっと気軽に相談したり、地域とつながったりできる身近な場があったらいいなと感じていました。図書館であれば、世界各国にあるので外国人も身近で足を運びやすいですし、全国3000か所、都市にも地方にもあります。誰でも無料でふらっと行くことができて、いつでも人がいる、そうした図書館の持つ場の力を活用するためにも、そこで働く人たちに外国人のことを伝えたいと思ったんです。その際、実践的な形でやさしい日本語を紹介できたら現場で活用していただけるかもしれない、と戦略的に考えていました。

そんなタイミングで2021年、東京都の図書館の指針を決める会議に出席することになり、これはチャンスだとやさしい日本語を取り上げました。この会議に日本図書館協会の出版委員の方が参加されていて、そのご縁でテキストの執筆を依頼されました。そこで、図書館で実践的な活動をされている阿部さんと加藤さんに協力をお願いして、三人で本を作ることになりました。

本書はやさしい日本語化に取り組みたいと思った図書館や図書館員が、どのような手順で取り組めばよいかを記載した本です。単なるハウツー本ではなく、なぜ使う必要があるのかという動機づけを大切にしています。私がこれまで取り組んできた図書館に関わる市民活動や多文化共生の仕事をふまえて、図書館員と外国人という当事者双方の声に光を当てたコラムを盛り込みました。

机上の空論で終わらずに、手に取ったその時から実行できる本を目指して

――書籍を作成されるうえで大切にしたことや伝えたいことなどをお聞かせください。

近年、図書館固有の職員さんが減っていることから、「あなた一人からでも始められる」というコンセプトを大切に、手に取ったそのときからできることを中心に構成を作りました。巻末には、阿部さんたちが何十年もかけて作ってこられた多文化サービスお役立ちツールやサイトも資料として入れました。

やさしい日本語を実践するための基本的なノウハウを記載したうえで、それが机上の空論で終わらないよう、三鷹図書館で三か月にわたる研修プログラムを行い、どのように取組むか、という実践として掲載しました。実際にやさしい日本語を必要とする外国人当事者の声もたくさん紹介しています。

――書籍を出した後の図書館員の声や、図書館員の方以外からの反響も教えてください。

「このような本の出版を待っていた」、「図書館員にとってありがたい本が出版されたと思った」、「ちょっとしたことを気にするだけで伝わりやすくなるとわかった。これからは伝わるためにはどうすればよいか、考えながら対応していきたい」など、図書館の現場や研究者、それ以外の方から、たくさんの声が寄せられました。

日本図書館協会から2004年に『多文化サービス入門』というテキストを出したのですが、英語ができない=多文化サービスはできないと思っている方や、ハードルが高く感じられた方が多かったのか、残念ながらこの本はあまり読まれませんでした。忙しい図書館職員にとって、余裕や余力がない、というのも正直なところだったのだと思います。しかし今回、『図書館員のための「やさしい日本語」』という切り口で展開したところ、幅広い方に手に取ってもらうことができ、多文化サービスについて考えていただくきっかけになりました。やさしい日本語だったら、自分にもできるかも、と思えたのかもしれませんね。

そうですね。これまで「多文化共生」の文脈では難しかったですが、「やさしい日本語」が鍵になり、新しい扉が開いて多くの人に関心を持ってもらうことができた、多くの人にとってそれが自分ごとになったのだと感じています。

私は今年、図書館館長向けの講演を行いましたが、上層部にやさしい日本語の重要性を理解してもらうのはとても大切なことです。ブックレットを出した日本図書館協会の後押しや、2019年の読書バリアフリー法の成立も追い風になり、各地で取り組みが始められて様々な県からご依頼を受けるようになりました。

やさしい日本語を通じて広がる多文化共生、図書館の変化

――書籍発行後、図書館でのやさしい日本語の活用に変化はあったのでしょうか。

豊島区立図書館でも、必要なところからやさしい日本語化を進めています。例えばこれまでは図書館が長期の休みを取る時は、「特別整理期間のために長期休館します」と堅苦しい漢字で表記していました。これを分かりやすく、「図書館は やすみます。いつからいつまでです」などと、利用者が知りたいことを簡潔に書くようになりました。チラシやメッセージ作りでもやさしい日本語を意識して作成しています。

三鷹図書館は研修後に、自転車置き場の看板などがやさしい日本語表示になりました。図書館にはやさしい日本語の看板も立っています。

あらゆる地域に外国人が増えていて、そうした社会の変化に伴って、図書館員の意識に変化が起きているように感じます。図書館の現場にいると、この本が出たことでやさしい日本語への関心が高まっているのを実感します。いろいろな担当者から、どうやったらやさしい日本語になりますかと相談を受けることが増えました。

やさしい日本語の研修をしたいという相談は結構来ますね。その場合は、この本にやり方が全部書いてありますよ、読んでくださいねとご案内しています。ただ、外国人対応を考えたときに、やさしい日本語だけでは万全ではありません。多言語対応と併せて車の両輪のような形で各館が進めていけるといいですね。

――今後予定しているやさしい日本語での取り組みや意気込み等があれば教えてください。

意気込みとしては、やさしい日本語化したからいいだろうとあぐらをかくのではなく、外国人が本当に理解したのか、どのように理解してもらえたのか、実証実験を通して使う側と使われた側双方の声を継続的に調べていきたいです。

やさしい日本語を活用することで、「バリアフリー」な社会を実現しようとする図書館、まちの考えを体現することにつながります。そして、もっとたくさんの方に図書館を利用していただくためのきっかけにもなると思うんです。

図書館には何が必要で何が望まれているのかを柔軟に考えて、皆で一緒に図書館を作っていくためのツールとして、やさしい日本語をこれからも活用していきたいと思っています。