JR東日本我孫子運輸区 やさしい日本語で、みんなが安心する車内放送を

「お知らせします。風が強いので、電車が止まっています。ストップしています。電車の外は危ないです。電車から出ないでください」

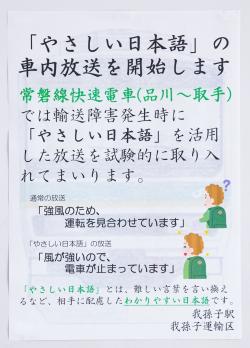

緊急時、こうしたやさしい日本語の車内アナウンスが流れるのは、上野~取手間を走る常磐線快速電車です。この区間を管轄するJR東日本我孫子運輸区では、2020年の東京オリンピック・パラリンピックを見据えて、多言語プロジェクトを発足。3年をかけて、やさしい日本語の緊急時放送マニュアルを整備しました。

やさしい日本語放送の発案者でプロジェクトを牽引したJR東日本我孫子運輸区車掌の伊藤暉さんにお話を伺いました。

秋葉原駅での改札業務の経験から必要性を確信

伊藤さんがやさしい日本語を知ったのは東京オリンピック・パラリンピックの開催を控えた2018年頃。

「外国からたくさんのお客さまがやってきたとき、英語や中国語、韓国語だけでは対応しきれないと思いました。なにか別の情報提供手段がないかと思っていたとき、偶然、NHKのやさしい日本語ニュースを見たんです」

これは使えるのではないかと、松戸エリアのサービス向上を検討する会議で、やさしい日本語での車内放送について提案したのだそう。

「提案自体に批判的な意見はありませんでした。ただ、前例がないので、ゼロから作り上げていくことになります。『実際にやるとなると難しいだろう』という声が多くあがりました。でも、私自身は『やさしい日本語を必要としている人が存在する』と確信していたし、絶対に必要だと思っていたので、取り組みを始めたんです」

伊藤さんがそこまで強い気持ちを抱いたのには理由がありました。我孫子運輸区で車掌になる前、秋葉原駅で改札業務を担当していたときに、駅や車内で困っている多くの外国人を目にしてきたのです。

「改札にいると外国人の方が『両国、何番線?』といった感じで、頻繁に尋ねてくるんです。英語も普通の日本語も通じない方が少なくなく、情報提供手段として英語だけでなく、何か別の手段がないだろうかとずっと考えていて、やさしい日本語に出合いました。」

やさしい日本語を車内放送で実際に使うためには、その必要性をみんなが認識する必要があります。伊藤さんは、訪日外国人が増えていること、英語を母語とせず、日本語で会話できる在住外国人が多いことなどを、データを用いてプレゼン。10人ほどの仲間を集め、我孫子運輸区の独自の取り組みというかたちでプロジェクトチームを結成したのです。

「耳で聞いたときのわかりやすさ」を追求

伊藤さんたちのプロジェクトチームがまず取りとりかかったのは、緊急時放送マニュアルのやさしい日本語化でした。鉄道には専門的な言葉が多いため、チームで意見を出し合いながらどう言い換えるかを考え、日本語の難しさを自動診断できる「やさにちチェッカー」というツールを使ってチェックしていったそうです。

「意外だったのは、自分たちでやさしい日本語に言い換えた言葉をやさにちチェッカーにかけたら、S判定=やさしい表現という判定が出たんです。でも、『本当にこれで通じるのかな?』と不安になりまして。これは外国の方に確認してもらわなければ思い、留学生の力を借りることにしたんです」

協力を求めたのは、国際大学(新潟県南魚沼市)の留学生。自分たちが考えたやさしい日本語が本当に通じるのか、意見交換というかたちでアドバイスを仰ぎました。

「留学生のみなさんからは、『やさしい日本語の車内放送はすごくいい』という反応をいただきました。ただ、私たちが考えた文章のままでは通じにくいということもわかりました。『線路』『踏切』といった普段当たり前のように使っている言葉がわからないというのは意外でしたし、『列車非常停止ボタンが押された』というような受動態の表現が難しいというのも自分たちでは気づけないことでした」

日本人が考えるわかりやすさと外国人にとってのわかりやすさにはズレがある。しかも、車内放送は音声による情報で、「耳で聞いたときのわかりやすさ」を追求する必要がありました。

そのため、文化庁の『在留支援のためのやさしい日本語ガイドライン』では推奨されていませんが、聞き取ったときのわかりやすさを優先し、適宜カタカナ語を採用することに。電車が止まったときは、「止まっています。ストップしています」、安全確認中については、「確認しています。チェックしています」というようにカタカナ語を使った表現も加えることにしました。

また、「人身事故が発生した」を「電車と人との事故がありました」といった表現にしたように、「~が発生した」という文章は、すべて「~がありました」にしていったそうです。

「最初、『発生した』を『起きました』に言い換えたのですが、これも留学生から難しいと指摘されまして。厳密には、やさしい日本語ではないかもしれませんが、より伝わる放送を、ということで、独自にアレンジしています」

2022年7月から公式運用を開始

こうして完成したやさしい日本語版の緊急時放送マニュアル。まずは、伊藤さんが個人的に通常の車内放送で少しずつ取り入れ、2022年7月、公式運用がスタートしました。

「実際に使ってみると、たとえば、『強風』ではなく『風が強い』といえば、小さなお子さまでもわかりやすい。一人で電車通学している小学生もいて、急に電車が止まって何かあったら怖いですからね。不安を取り払ってあげることで、安心して乗っていただけると思いました」

肝心の乗客の反応はというと…。導入前、車内放送でお知らせしたり、常磐線快速停車駅にポスターを掲出したこともあってか、目立った反応はなし。むしろ、英語放送をしたときのほうが顔を上げる人が多いそう。

「違和感のないものに仕上がったのだと、勝手に解釈をしています(笑)。異音感知があったとか、安全確認をしているとか曖昧な表現ではなく、はっきりと『大きな音がしたので止まっています』といわれたほうが誰にとってもわかりやすく安心感につながっているのではないでしょうか」

他方で、アナウンスを行う車掌仲間の反応はというと、賛否さまざまな意見があったそうです。

「『そもそも必要なのか』という意見や『チェックとかストップといった言葉を使うのに抵抗がある』との声もありました。一方で、通常の『線路内は危険ですので絶対に線路内に降りないでください』よりも、やさしい日本語の『電車の外は危ないので出ないでください』のほうが使いやすい、といってくださる方もいました」

グループ関連企業から多くの問い合わせが!

現在では、やさしい日本語のポケット版マニュアルを作成し、それを見れば、やさしい日本語での放送が誰でもできるようになっているそうです。ただ、信号トラブルや人身事故などは頻繁に発生するものではなく、実際にやさしい日本語で緊急放送をするシーンはあまりありません。

そのため、毎月の乗務員訓練で練習放送をしたり、日常の放送で同じ内容を繰り返すときには2回目にやさしい日本語の表現を使ったりしているそうです。我孫子運輸区ではやさしい日本語の放送をブラッシュアップしながら、定着させるフェーズに入っているのです。

そして同時進行で力を入れているのが、やさしい日本語を広く普及する活動。じつは伊藤さんたち、我孫子運輸区の多言語プロジェクトは、2022年にJR東日本本社から「サービス品質優秀賞・鉄道本部長賞」を受賞しました。それもあって、他の駅や運輸区、JR東日本グループ関連企業から20を超える問い合わせが寄せられ、資料を提供するなどの対応をしているそうです。

「足を止めないで継続してやり続けないと、こうした活動は下火になってそのまま終わってしまうと思うんです。やさしい日本語を必要としている人がいるというのは周知の事実です。一人でも多くの外国人が平等に情報を受け取って安心して過ごせるようになってほしい。そして『日本に来てよかった、楽しかった』と思ってほしい。そのために引き続きやさしい日本語の普及活動に地道に取り組んでいきます」