芝園かけはしプロジェクト やさしい日本語が住民同士をつなぐ、みんなで作った生活ガイド

JR京浜東北線「蕨駅」から徒歩15分ほどのところに位置するUR賃貸住宅「川口芝園団地」。総戸数2454戸のマンモス団地で、住民約5000人の半数以上が外国籍です。

この芝園団地で2015年から活動しているのが学生を中心とするボランティアグループ「芝園かけはしプロジェクト」。「多文化、多世代の住民が安心して暮らせる地域づくり」を目指して、さまざまな試みを行っています。

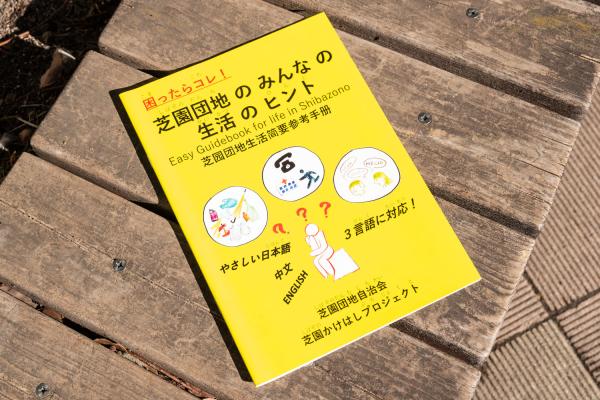

その活動の一環として制作されたのが、生活案内パンフレット『芝園団地のみんなの生活のヒント』。中国語と英語に加え、やさしい日本語の3言語に対応し、ゴミの捨て方、自治会のこと、困ったときの連絡先などの情報がまとめられています。『芝園団地のみんなの生活のヒント』作成の背景や経緯について、「芝園かけはしプロジェクト」の立ち上げから参加し、現在は代表を務める圓山王国さんにお話を聞きました。

住民が参加するワークショップを相互理解の場に

圓山さんによると、芝園かけはしプロジェクトの活動は「交流の促進」と「問題の緩和」が大きな2本柱。「交流の促進」は活動当初から行ってきたそうで、たとえば毎月1回、定期的に多文化交流クラブという交流イベントを行い、クリスマスやハロウィンといった季節の催しや中国人住民による中国語教室などを開催してきました。

「イベントの企画から運営まで住民のみなさんと一緒に行い、交流の促進を図っていました。でも、日本人住民の方から『交流だけしていても、トラブルが減るわけではないよね』という意見をいただいたんです。実際、生活音やゴミ出しなどをめぐって問題が起こることもあって。そこで、トラブルに対して僕たちも直接的にアクションを起こしていこうと、2018年頃から『問題の緩和』も活動の柱に加えたのです」

そこでまず手がけたのが、外国人住民向けの生活案内パンフレット『芝園ガイド』の制作でした。ゴミの出し方や騒音についての注意など、団地での暮らし方や生活習慣について、日本語と中国語で説明した冊子です。

翌年度、この『芝園ガイド』がリニューアルされて『芝園団地のみんなの生活のヒント』ができたわけですが、じつはリニューアルの目的は情報の更新ではなく、むしろ制作過程にあったといいます。

「交流の場を作りながら、地域の課題にみんなで楽しく取り組んでいくというのが、僕らの活動の根底にあります。かけはしプロジェクトとしては住民の方だけでなく、地域で活動している方を巻き込んでいきたい。ただ、そのテーマづくりが難しくて。いきなり『みんなで一緒にやりましょう』といってもうまくいきません。でも、『生活に便利なパンフレットを一緒に作りませんか?』といえば、興味をもってくださる方も多いでしょうし、参加しやすいと考えたんです」

住民が制作に加われば、もっと内容も充実するし、話し合いの場自体が相互理解の場になる。そんな狙いもあって、ワークショップ形式をとり、アイデアを出し合いながら『芝園団地のみんなの生活のヒント』は住民みんなの手で作られていったのです。

住民の共通言語「やさしい日本語」を会話のきっかけづくりに

ワークショップは全部で4回開催し、延べ80人もの住民が参加したそうです。まず、はじめの2回は冊子に掲載するテーマの選定にあて、生活の困りごとや、知りたい情報、お互いに伝えたい情報などをみんなで出し合っていきました。

「学生がファシリテーターとなって、みなさんに意見を出してもらい、模造紙にふせんを貼って意見をまとめながら進めました。そこから、3回目のワークショップでテーマを絞り、4回目で表現方法を話し合ったんです。紙のサイズやイラストの量、そして、使う言語についても4回目のワークショップで決めました」

中国語と英語に加え、やさしい日本語を採用したのは、便利でわかりやすいから、というだけではありません。ここにも、圓山さんをはじめ、芝園かけはしプロジェクトに参加する学生たちの思いがあったのです。

「『生活で困った時』や『災害が起きて困った時』『緊急の時(何か危険なことがあった時)』など、全30ページのほとんどが要望の多かった困りごとに対応する内容になっています。それはそれでパンフレットの重要な機能ではあるのですが、せっかくならこの冊子自体がコミュニケーションのきっかけになればと思ったんです」

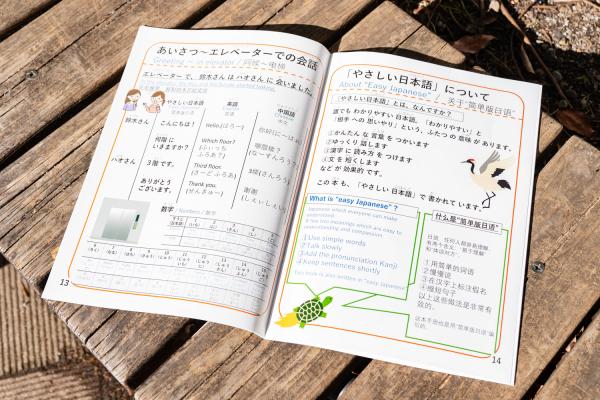

冊子では1ページを使ってやさしい日本語について紹介。やさしい日本語を知ってもらえれば、日本人住民と外国人住民の間に日常の何げない会話が生まれるかもしれない。そんな期待を込めて、エレベーターでのあいさつの仕方といった、団地内でよくあるシチュエーションでの会話の実例も掲載しました。住民同士のコミュニケーションを促す役割も、この『芝園団地みんなの生活のヒント』は担っているのです。

「2018年に制作した『芝園ガイド』は外国人住民に向けて作成したもの。でも、2019年版は『芝園団地みんなの生活のヒント』というタイトルで、この『芝園団地のみんなの』というのが重要なポイントなんです。外国人住民だけでなく、日本人住民の方にも関心をもってもらいたい。ここに住むみんなに読んでもらいたいと思っています」

やさしい日本語の会話を通じて心の壁を越える

「多文化共生社会における共通言語」であるやさしい日本語を用いた生活パンフレットが、住民が参加したワークショップ形式で制作されたのは、とても意味あることです。でも、ワークショップで意見が対立したり、言い争いになったりはしなかったのでしょうか?

「ワークショップで、意見が対立したり言い争いになったりするリスクは、ある程度、覚悟していました。そのためファシリテーター役の学生たちに、修復不能な関係になる前に間に入るよう事前に伝えていました。ただ実際には、参加してくださったみなさん、理解がある方々で大きな問題は起きませんでした」

一方で圓山さんは、ワークショップの効果を目の当たりにします。それは、住民トラブルの原因のひとつである「におい」について。なんでも、日本人住民の中には香辛料のにおいが気になるという人が少なくないのだそうですが、香辛料は文化であって、ゴミ出しや生活音とはまた別の話。団地内では簡単に解決できない課題のひとつでもあります。

「でも、ワークショップで、ご高齢の日本人住民の方が『だとしたら、日本のおしょうゆのにおいも中国の方は気になるのかもしれないわね』とおっしゃって。互いの意見を出し合うことで、客観的に自分たちのことを考えることができる。そういう気づきの機会になったのはすごくよかったですね」

また、意見交換で主に使われたのは日本語。中国からの留学生が通訳に入る場面もあったそうですが、「やさしい日本語とまでは言わなくても、なるべく、わかりやすい日本語を使おう」ということが意識されたとか。

「参加してくれた日本人住民の方に強制することはしませんでしたが、少なくとも、学生ファシリテーターはわかりやすい表現で伝えようと意識していました。また現在、自治会の役員会に参加する半分以上の方が、外国にルーツのある人ですので、メンバー全員、伝わりやすさには気をつけています。極力わかりやすく、ゆっくり、一文が長くならないよう、やさしい日本語の原則にのっとって話しています」

『芝園団地みんなの生活のヒント』は、やさしい日本語を学んでいる学生が表現の最終チェックをし、2020年3月に完成!ただ、新型コロナウイルスの流行がまさに始まったタイミングで、住民のみなさんに直接渡したり、パンフレットの反響などを聞く機会は残念ながらありませんでした。

しかし、コロナ禍があけて、芝園かけはしプロジェクトが大切にしている交流イベントも本格的に再開。

「将来的には、芝園団地の中で日常的に集える常設の居場所をつくりたいと考えています。でもまずは、団地内の集会室に月1回、国籍や文化、年齢に関係なく人が集まれる機会をつくる計画が進んでいまして。場を見守る人も必要ですので、住民や近隣の方と連携しながら、何を行うのかも含め、考えていきたいと思っています」

芝園団地内にみんなの“居場所”が生まれることで、伝わりやすい日本語=やさしい日本語が活用される機会が増えていきそうです。