大阪市生野区 区民を巻き込み、やさしいコミュニティづくりを展開

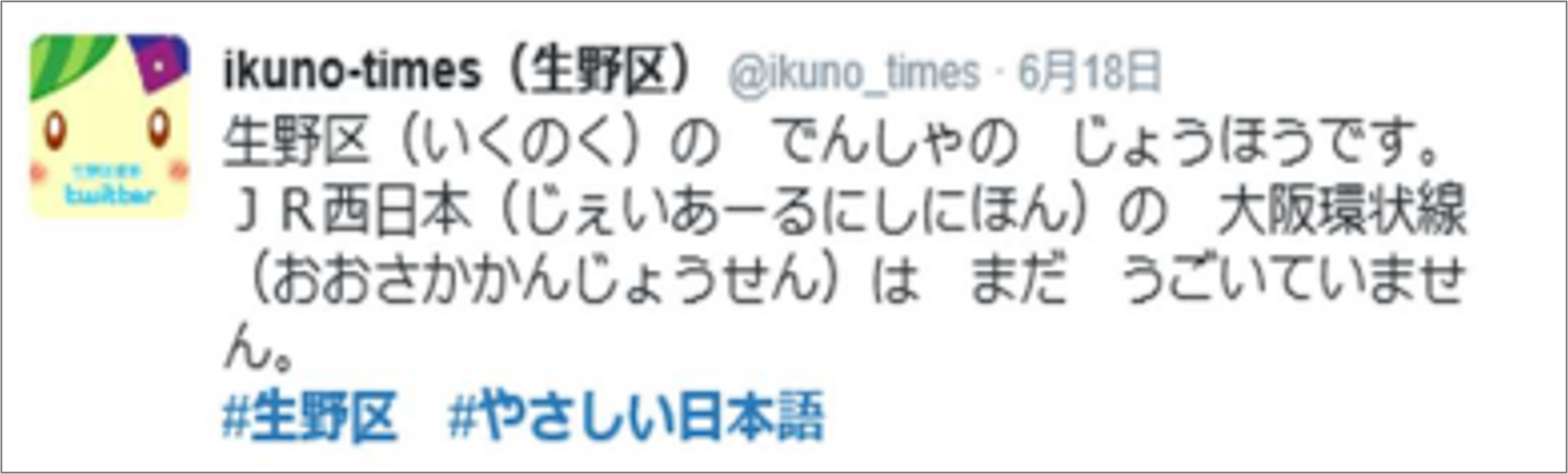

2018年6月18日午前8時前に発生した大阪北部地震。大阪市生野区はTwitterにこんな投稿をしました。

このやさしい日本語の投稿の閲覧数は約6万6000件にのぼりました。通常の日本語で発信した同じ内容の投稿の閲覧数は4520件とのことで、なんと14倍!やさしい日本語による情報が求められていたことが明らかになったのです。

「生野区は、日本でも有数の外国籍住民比率の高いエリアです。約60の国と地域の人が住んでいるため、多言語化で対応するには限界があります。また、当時の区長が区政の柱のひとつとして『多文化共生』を掲げたこともあって、2017年度からやさしい日本語の活用を始めていました。災害時の情報発信をやさしい日本語で行ったのは大阪北部地震が初めてでしたが、このとき大きな反響があったことで、やさしい日本語が求められていることがあらためて確認されたのです」

そう語るのは、生野区役所企画総務課の栗山博行さん。やさしい日本語の活用により力を入れるようになった生野区では、「情報発信」と「コミュニティづくり」、そして「区役所職員への研修」という3本柱で、やさしい日本語の取り組みを進めるようになりました。

情報発信に関する取り組みとしては、区の公式Facebookで生活情報、イベント情報、災害情報などをやさしい日本語で発信しています。漢字の横のカッコ内によみがなを振る「横ルビ」つきのテキストに加えて、機械翻訳にかけやすい横ルビを抜いたテキストも掲載。投稿にはイラストを添えて、できるだけ理解しやすくなるようにしています。

また、広報紙などから外国人住民にも知ってもらいたい情報をピックアップし、やさしい日本語で届ける「生野区役所からのやさしいNEWS」というサービスも。やさしいNEWSは無料アプリで配信され、多言語に翻訳して読むこともできます。

さらに災害時の情報発信に備え、あらためて『災害時やさしい日本語ツイート文例集』も整備したそうです。

やさしい日本語で人と人をつなぐ新たなコミュニティづくりを

生野区の取り組みのいちばんの特色は、やさしい日本語をコミュニケーションツールの一つとして、「人と人」がつながることを目指した「コミュニティづくり」を進めたことです。(生野区「やさしい日本語からつながろう」)

「『やさしい日本語からはじまる新たなコミュニティづくり事業』は、長く続けられる仕組みが重要と考え、4つのフェーズに分けて進めていきました」

第1のフェーズは区役所が地域の現状と課題を知ること、第2のフェーズはそれを区民に伝え、知ってもらうことです。区役所の職員が地域に出ていってそこに暮らす外国人から話を聞き、広報紙で紹介していきました。

そして、第3のフェーズが区民や団体を巻き込んでいくこと。「やさしいにほんご はなします」「やさしいにほんご はなしてください」そんなメッセージをデザインしたロゴを作成。個人にはロゴをデザインした缶バッジを、お店にはステッカーを配ったのです。

「ステッカーは、担当者が商店街のお店を1軒1軒回って、『やさしい日本語から、つながろう』という趣旨に賛同してくれたお店に配りしました。『やさしいにほんご協力店』のマップは区のホームページで紹介しています。配布をはじめた2018年12月の段階で25店舗ほどだったのが、2023年末の時点で174店舗まで増えました」

やさしい日本語のコミュニケーションの輪は、現在進行形で拡大中。たとえば、あるカフェでは、ステッカーを掲示して、やさしい日本語で外国人のお客さんに話しかけるようになり、その結果、それまで使っていた英語のメニュー表を捨ててしまったそうです。

「そのカフェのオーナーさんは『やさしい日本語で言葉のキャッチボールを楽しんでいます』とうれしそうに話していました。お客さまのほうも喜んでくれているようで、数年前に来店した海外からの観光客が再訪してくれたこともあったそうです」

区民や団体に引き継がれた文化交流イベント

そして、第4のフェーズが区民や団体とともに取り組みを継続していくことです。

「区役所だけでは限界があり、予算や人事異動の関係などで取り組みを続けていけなくなる可能性もあります。そこでずっと暮らしていく住民の方が中心となって、イベントなどを継続していってもらう仕組みをつくることが必要なんです」

たとえば、2018年12月に実施した参加型のコミュニケーションイベント「 Tatami Talk(タタミトーク)」は、会場全体に畳を敷き詰めて、こたつに入っておしゃべりを楽しむというユニークな企画。舞台では、民族音楽やダンスが披露されたり、民族衣装のファッションショーが開催されたりと、多彩な企画で、600人以上が参加したそう。

「Tatami Talk(タタミトーク)は区が中心に行ったイベントですが、民間主導の後継イベント『いくの多文化クロッシングフェス』も生まれています。これは事業者や留学生、大学生らが連携して行うもので、コリアタウンの近くにある小学校跡地を活用した『いくのコーライブズパーク(略称いくのパーク)』で2022年、2023年に開催しました。さまざまな国の料理が楽しめる屋台が出店する『いくの万国夜市』も行われ、大盛況でした」

わかりやすさに正解はないからこそ、やさしい気持ちを大切にしてほしい

生野区では、やさしい日本語をコミュニケーションツールとして、人と人がつながり、コミュニティが育つというサイクルが生まれつつあるようです。

「やさしい日本語は確かに浸透してきていますが、まだ区民みんなが知っているかというとそうではありません。どこの地域の人も知っている状況を目指したいと思います」

外国籍の方がたくさん住んでいる地域から依頼を受けて栗山さん自ら、「やさしい日本語の出前講座」を実施することも。

やさしい日本語について話をする際に必ず伝えているのは、「やさしい気持ちで話しかけるのが大切」ということだそうです。

「1回で伝わらなかったら、2回目で言葉を言い換えたり、ジェスチャーを交えたり絵を描いたり。なんでもいいので、なんとかして伝える。それが共有できたとき、お互いがうれしい気持ちになれる。難しく考えるのではなく、気持ちをわかってもらえることが大事なんです」

さらに、「自分でわかっていないだけで、じつはみんな、やさしい日本語を使っている」と栗山さん。

「たとえば、大阪のおばちゃんって、相手のことを気にかけてしゃべりかけたりしますよね。それもある意味、やさしい日本語なんですよ」

「ステッカーを掲示してくれる協力店に説明するときも、お伝えしているんです。『やさしい日本語は難しいものではありませんよ』って。“ゆっくりしゃべる”というのがいちばんの基本で、あとは、笑顔で相手を安心させてあげること。コミュニケーションなので、やっぱり気持ちが大切なのです」

生野区では職員に対しても接遇研修でやさしい日本語講座を実施しています。やさしい日本語の理解やレベル感に個人差はありますが、生野区の職員は、区役所の窓口などで外国人への対応を経験済み。区内には高齢者も多く、ゆっくり話すなど相手に合わせたコミュニケーションが実践のなかで自然に身についています。

「あとは、どうやって伝わりやすい言葉に置き換えるかを知ってもらって、そこにやさしさを加えたら完成なんじゃないかなと思っています。やさしい日本語には正解がなく、伝われば正解だということを、職員にも区民のみなさんにも知ってほしいですね」