東京都台東区 やさしい日本語をコミュニケーションの促進と、地域活性化のカギに

「外国人を含めた地域コミュニティ全体の課題を考えたとき、やさしい日本語の活用を推進することが必要なんです。やさしい日本語の普及活動を通して、地域でのコミュニケーションが促進され、外国人が地域活動に参加することで、町会の活性化や地域課題の解決へとつながっていく。そんな循環を目指しているんです」

そう話すのは、台東区役所総務部人権・多様性推進課係長の田中康平さん。同じ部署の渋谷まりえさん、緑川千晴さんとともに、台東区の取り組みについて教えてくださいました。

やさしい日本語の発信で「初めて町会の案内を読むことができた」という外国人住民も

区民へのやさしい日本語の普及に重要な役割を果たしているのが、『地域で暮らす外国人とのコミュニケーションブック〜「やさしい日本語」を使って日本の生活について伝えてみよう〜』です。

「実際に区民のみなさんにやさしい日本語を使ってもらいたいということで、具体的な活用事例を載せた冊子を作りました。2017年度に作成し、内容が古くなってきたので2022年度に更新しています。リニューアルするにあたって、やさしい日本語で外国人向けの町会案内や防災訓練のチラシを作るコツなども新たに掲載しました」(田中さん)

リニューアル版も好評で、いくつかの町会からは「追加で配布したい」という連絡があったといいます。

「実際に『もちつき大会』のチラシをやさしい日本語で作って告知した町会さんがありました。すると、多くの外国人が参加されて、『初めて案内を読むことができた。地域に受け入れられていると感じた』といった意見をいただいたそうです。外国人の地域のなかでの活動が進まない理由のひとつとして、情報が届いていないということがあるのかと思います」

現在、区役所の町会担当でも『町会広報ガイドブック』に、やさしい日本語の項目を掲載することとするなど、台東区町会連合会事務局としてガイドブック編集の支援をしているそうで、町会内でのやさしい日本語活用や多文化共生のさらなる推進が期待されます。

そして、同時に日本人側に根強く残る「どうせ伝わらないだろう」という意識も変えていきたいと田中さん。情報伝達と意識改革——コミュニケーションブックがこれらの課題解決の一助になることは間違いなさそうです。

講座で学んだことを地域での実践につなげる

コミュニケーションブックもその一例ですが、台東区では区民にやさしい日本語を知ってもらうだけでなく、実際の活用へとつながる施策に注力しています。無料で開催している「外国人とのコミュニケーションのための日本語講座」も、やさしい日本語を通して日本語ボランティアの活動につながる人材を育成する取り組みとして始まりました。

日本語に不慣れな外国人と話すにはどういう工夫が必要なのかを学ぶ初歩編(全2回)と、日本語学習をサポートする際に必要な考え方やスキルを学ぶ「日本語ボランティア講座」の入門編(全6回)を開催。さらに、日本語指導に役立つ具体的な技術を身につける実践編も企画し、3本立てで実施しています。

初歩編と入門編の講座の開催は年に2回。前半は土曜日、後半は平日の日中と、曜日や時間帯にバリエーションをもたせることで、参加者の層が変わってくるそうです。仕事をしている人から高齢の方まで、台東区で暮らす人たちがそれぞれの課題感や興味をもって、やさしい日本語を学びたいとやってくるのです。

「参加された方からは、『区民だれもがこの講座を受講すると、いいまちづくりにつながりそうな気がします』といった感想をいただいています」(渋谷さん)

また、この「外国人とのコミュニケーションのための日本語講座」では、「知識を学んで終わり」にせず、最終日には必ず地域の外国人に対して実践する機会を設定。さらに講座とは別に、やさしい日本語を実践できるイベント「留学生とのおしゃべりカフェ」などの交流イベントも実施しています。

「やさしい日本語の講座を受講してくださった方が活動する場をもっともっと増やしていかなくてはいけません。そのためには、一つの事業を単独でやるのではなく、いろいろな事業を連携させながらやっていくことが必要だと考えています」(田中さん)

実際に、やさしい日本語の講座の参加者に、「台東区が実施している日本語教室の外国人の方と、やさしい日本語を使って交流してみませんか?」と呼びかけたところ、区民からかなりの申し込みがあったそうです。やさしい日本語を学んだ人たちが地域で積極的に活動できる仕組みをつくることで、その人たちが外国人の地域活動への参加を後押ししたり、外国人向けの情報発信をサポートしたり――台東区では、そんな循環が生まれることを目指しているのです。

英語・中国語・韓国語に加えてやさしい日本語でも情報を発信

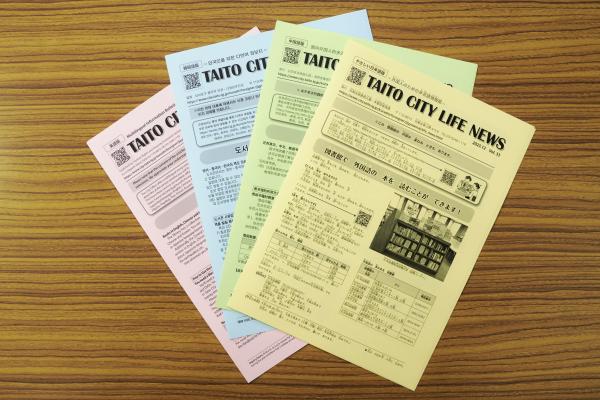

台東区では、やさしい日本語を情報発信にも活用しています。年に4回、3月・6月・9月・12月に発行している外国人のための多言語情報紙『TAITO CITY LIFE NEWS』をやさしい日本語・英語・中国語・韓国語の4つの言語で展開。行政サービスや各種手続きについて紹介しています。

「ごみ出しの問題など日常生活のルールを外国人住民に向けてもっと広く発信していくことが求められていました。でも、すべての言語で情報を出していくのは現実的ではありません。そこで、英語・中国語・韓国語以外の話者に対しては、やさしい日本語でカバーしようということになったのです」(田中さん)

「区役所の各課から日本語で原稿をもらい、英語・中国語・韓国語については業者に翻訳をお願いしています。ただ、やさしい日本語版については、私たち職員が作っています」(渋谷さん)

どうしたらうまく伝わるかを考えながら、専門用語や堅い言葉をやさしい日本語化していく作業はなかなか大変なよう。

「特に関東大震災100周年ということで防災に関する情報を目玉として掲載した2023年9月号は、命にかかわることなので、ちゃんと伝えなくてはと気持ちが入りました。災害のない国から来ている方もいるので、そもそも地震とは何かわからない人もいますし。『塀が崩れます』をやさしい日本語でどう説明すればいいんだろうと悩みました」(緑川さん)

全ての新入職員を対象としたやさしい日本語研修も

さまざまなかたちで外国人住民を含めた区民にアプローチする一方で、区の職員への啓発活動も展開中です。

「台東区は在住外国人も多い区なのですが、職員自体にも外国人といえば観光客というイメージを持っている人がまだまだ多いんです。私自身も担当になるまではそうでした。窓口でも外国人に対応することが多くなりますし、やさしい日本語でコミュニケーションできるということを知ってもらうのは、とてもいいことだなと思っています」(田中さん)

2022年からは、区民の方と接する機会の多い新入職員全員を対象にしたやさしい日本語の研修を実施。それ以外の職員に対しても、区民向けのやさしい日本語講座を研修扱いとし、受講を推奨しているといいます。受講した職員からは、「日本語でちゃんとコミュニケーションがとれるということがわかってよかった」「小さな子どもや高齢の方にもやさしい日本語が使える」「学びになった」といった感想が多く寄せられたそうです。

「やさしい日本語研修を受けることは、『どうすれば相手に情報が届くのか』を考えるきっかけになるはずです。職員一人ひとりが、受け手側の気持ちに寄り添った情報発信ができるようになるといいですね」(田中さん)

やさしい日本語を活用した数々の施策を展開している台東区ですが、まだまだ手を緩めません。

「外国人の方が情報をちゃんと受け取ったり、地域活動に参加できるようになっているかといえば、まだ十分とはいえません。今後は、多文化共生に関する事業や交流活動、情報発信などで活躍する人材『多文化共生推進サポーター』の育成・登録事業を展開していく予定です。これからも地域内のコミュニケーションの推進を軸として、地域の活性化を進めていきたいと考えています」