池袋防災館(池袋都民防災教育センター) 「やさしい日本語」で多くの命を救いたい

来館者の 4 人に 1 人は外国人

防災館(都民防災教育センター)は、地震の揺れや火災の煙からの避難方法などを体験し、防災に関する知識や対応方法を学ぶことができる体験施設です。都内に 3 箇所ある防災館のうち、池袋防災館は特に外国人の来館者が多く、防災の大切さを伝えるために「やさしい日本語」を積極的に取り入れた案内を行っています。

池袋防災館館長の明石さん、インストラクターの安藤さん、東京消防庁防災館担当の矢作さんに、お話を伺いました。

池袋防災館は、1986 年に東京消防庁で初の防災体験施設として開館しました。

館内には、地震体験、煙体験、消火訓練、救助救出をはじめ、VRやアニメ、ゲームによる映像学習など、様々な体験コーナーがあります。

特に、図上訓練(地図上に危険情報や避難・防災施設などを書き込んで防災力を確認する訓練)ができるコーナーと、暗い夜に発災したときの体験ができるナイトツアーが特徴です。

立地の良さもあり、池袋防災館の 1 日の体験者数は最大で 480 名、2019 年度の来館者は6万9千人を超えました。そのうち外国人は1万8千人あまりの26.5%を占めており、来館者の 4人に 1人が外国人です。

観光で訪れる人もいますが、多いのは日本語学校に通う学生など、日本で暮らし始めて間もない人たちです(※2021年4月現在は新型コロナウイルス感染症の影響により休館しています)。

「やさしい日本語」による解説と 館内掲示物で多言語対応

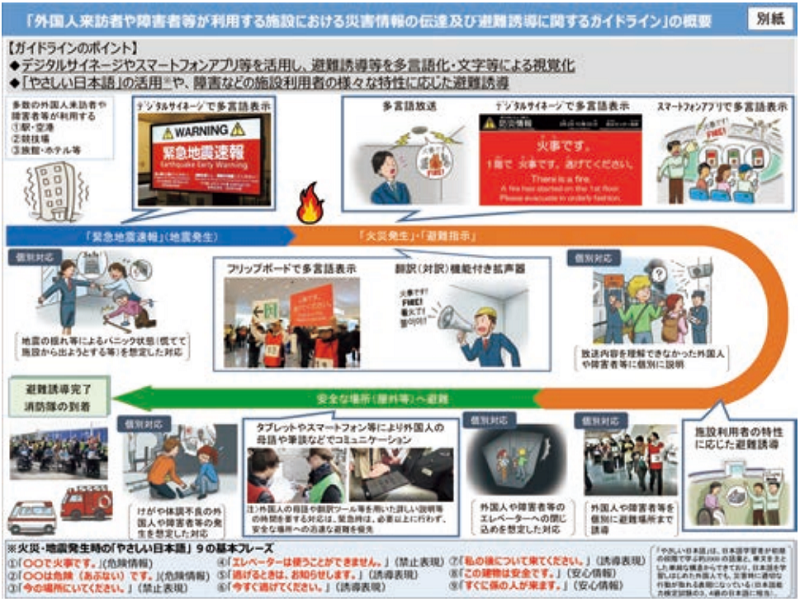

2018 年 3 月に総務省消防庁から「外国人来訪者や障害者等が利用する施設における災害情報の伝達及び避難誘導に関するガイドライン」が公表され、災害情報の伝達や誘導にやさしい日本語を取り入れる方針が出されました。

出典:総務省消防庁

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01shoubo01_02000043.html

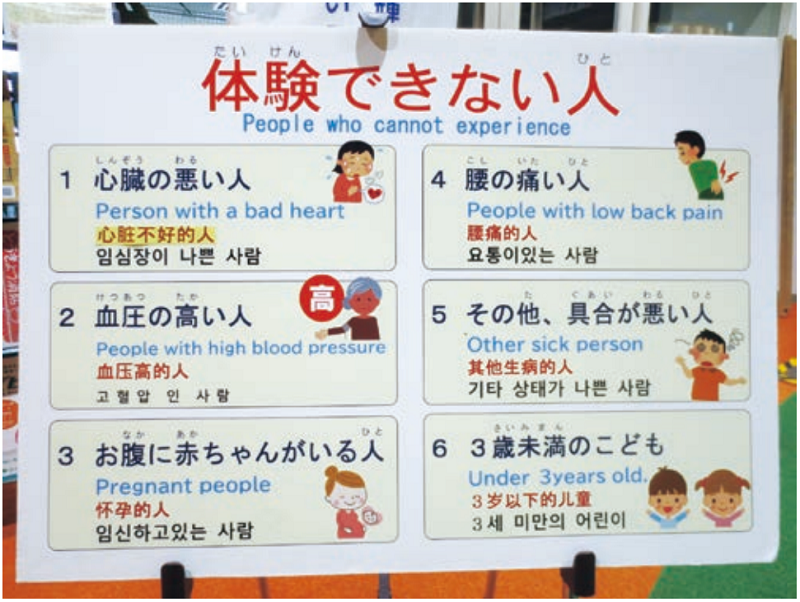

池袋防災館では、2018 年度から「やさしい日本語」を本格的に取り入れていますが、それ以前も独自の工夫で外国人対応を進めてきました。館内の掲示物を日本語、英語、中国語、韓国語の 4 カ国語表記とし、職員が案内する際も英語での対応のほか、音声翻訳機の導入など工夫をしてきましたが、様々な言語の人が一緒に体験する場合には対応が難しくなります。

「団体での見学の場合、館内の職員は基本的に日本語で説明し、団体側で通訳を用意してもらいます。日本語学校だといろいろな国の学生が一度に集うため、通訳者はインストラクターが説明する日本語をやさしい日本語に通訳して外国人に伝えていました。だったら館内の説明を最初からやさしい日本語にすればいいのではないかと考えたのです」(明石さん)

館内の掲示物についても、なるべくやさしい日本語にし、4カ国語を併記するように改良を続けています。

また、やさしい日本語の研修を実施し、2年をかけ館長をはじめ全職員が受講しました。研修では、地震体験コーナーや煙体験コーナーの注意事項などをやさしい日本語に言い換え、同席してもらった外国人からチェックやアドバイスを受けながら、どうすればより伝わりやすくなるかを考えます。

「やさしい日本語に初めて触れた職員の中には、違和感があるという感想もありました。研修で学んだことを実践するのはこれからですが、やさしい日本語が使いこなせるようになるまで時間をかけて浸透させていきたい」と、館長の明石さんは言います。

「私も研修を受けましたが、『ああそうだよなあ』と感じたのは、韓国の人が英語を話そうとしたときに〈f〉が〈p〉の発音になっているのを聞いたときです。私自身、外国人に対してはある程度の英語で話しかけているつもりでしたが、うまく通じない場面も多かったのではないかと改めて思いました。やさしい日本語でしっかりと伝えることが重要だと感じています」(明石さん)

防災用語は難しい「地震 10 のポイント」を「やさしい日本語」で説明

来館者の日本語力は様々です。理解にもかなりの差があります。

「防災館は体験施設。まず体感することで理解してもらいます。このため、言葉はなるべく簡単にし、ジェスチャーも加えて伝え方を工夫してきました。日本で暮らしていく中で身を守るにはどうしたらよいか、できるだけ簡単な日本語でいちばん大切なことを伝えたいと思っていますが、なかなか難しいです」(安藤さん)

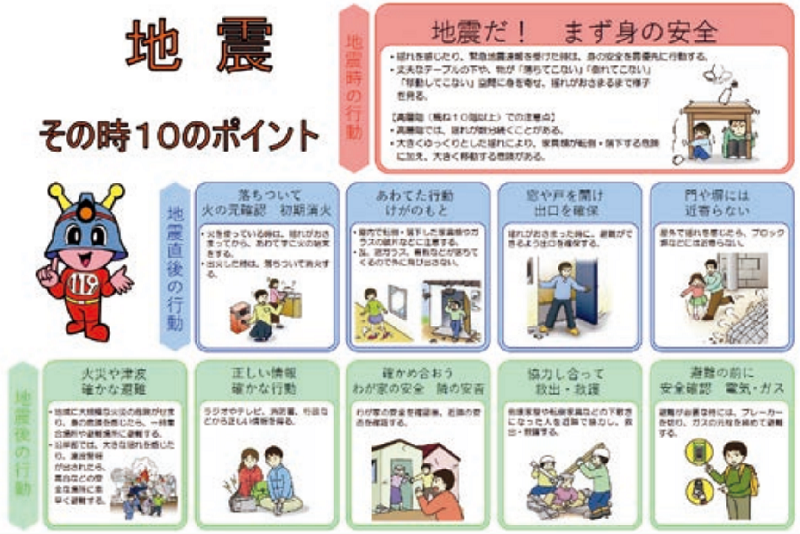

インストラクターが説明に苦労していた用語を分かりやすく伝えるため、池袋防災館では、やさしい日本語を取り入れた「地震 その時 10 のポイント」を作成中です。

災害時に使う特有の用語については、簡単にできないものがあります。「津波」「ブレーカー」など、頻繁に使う用語はそのまま覚えてもらえるよう、やさしい日本語で説明をつけていく予定です。

・標語は簡単な日本語を中心に使う。

・説明文は難しい単語はなるべく使わない。

・難しい単語でも災害時によく使われる言葉は説明をつけて使う。

多言語対応ができる防災機関のモデルに

やさしい日本語は、来日から日が浅い外国人でも、簡単な日本語が分かる人にとっては理解を助ける大きな力になります。「やさしい日本語は、日本人がいちばん身につけやすい一つの外国語だ」と矢作さんは話します。

現在はコロナ禍で休館もしくは来館者を制限しているため、やさしい日本語が館内で実践されるのはこれからですが、職員の皆さんで準備を着々と進めています。

「今後は、緊急時の館内アナウンスをやさしい日本語で流せるようにしていきたい」と、明石さんは次のステージを考えています。

「防災機関として、命の危険に直結する災害発生時の状況をいかに分かりやすくするかはとても重要な課題です。『津波が来るから避難して』より『にげよう はやく』と簡単にしたほうがすぐに伝わり、助かる命が増えます。

あらゆる公共施設がやさしい日本語で来訪者へ大事な情報を伝えられるようになってほしい。色々な業態・分野で普段からやさしい日本語を使うことで、とっさのときにも使えるようになるのです。

多文化共生へ対応する公共施設の一つの見本として、防災館におけるやさしい日本語の取組を広げていきたいと考えています」(明石さん)

防災体験の様子

体験を通じて肌で理解してもらうことを第一とし、言葉はできるだけ簡単に、かつジェスチャーを使うことで、色々な国の人が災害の怖さや対処法を学ぶことができます。

池袋防災館 ホームページ

https://tokyo-bskan.jp/bskan/ikebukuro/index.html

【取材日:2021 年 2 月 25 日】