「やさしい日本語」有志の会 外国人と共に学ぶ防災を

防災情報を「やさしい日本語」

やさしい日本語での防災教育を推進している団体が「やさしい日本語」有志の会です。京都府下のボランティア日本語教室のネットワークである「京都にほんご Rings」の有志が(公財)京都府国際センター発行の『外国人のための防災ガイドブック』のやさしい日本語版を作成したのが 2008 年のこと。同年に、そのメンバーが団体名を「やさしい日本語」有志の会とし、現在まで活動を続けています。その取組内容について事務局の杉本篤子さん、代表の花岡正義さんにお聞きしました。

活動のきっかけは、弘前大学社会言語学研究室の「減災のための外国人を助けるマニュアル」(2005 年版)。ボランティア日本語教師をしていた杉本さんがこの内容に感銘を受け、ボランティア仲間や京都にほんご Rings 内でやさしい日本語を広める活動をしたことが現在につながっています。

有志の会の活動内容は、日本人向けのやさしい日本語の研修、外国人向けの防災教育、「やさしい日本語」勉強会と大きく分けて 3 つあります。

外国人向けの防災教育では、地域の日本語教室など、外国人が多い場所や外国人とつながりを持てる場所で出前講座を行います。講座の特徴は、日本人も外国人も一緒になってグループワークを行うことです。ハザードマップや防災グッズの実物を用いて、日本人参加者から外国人にやさしい日本語で説明してもらうなど、一方通行の聴講に終わらないよう工夫をしています。外国人はもちろん、説明しようとする日本人も改めて防災知識を学ぶ機会となり、参加者からはとても好評とのこと。

また、有志の会ではやさしい日本語について、勉強会や Facebook を通して日々新しい情報を提供し、交流しています。「まだまだ認知度が低いので、地域で孤軍奮闘している人がお互いに協力し、つながり合っていければ、という思いで行っている」と杉本さんは話します。

動画による新しいアプローチ

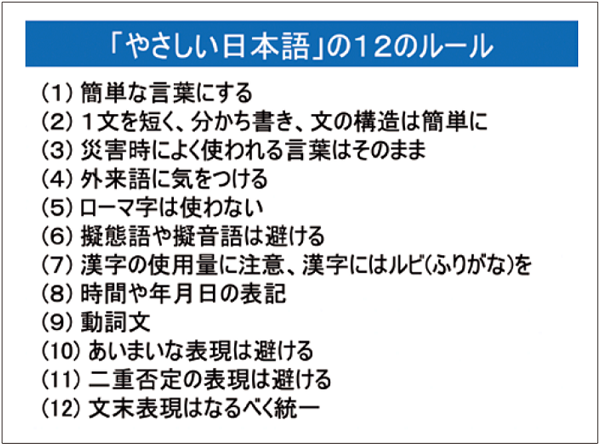

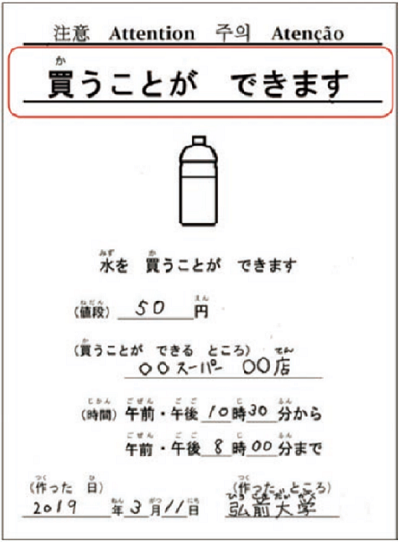

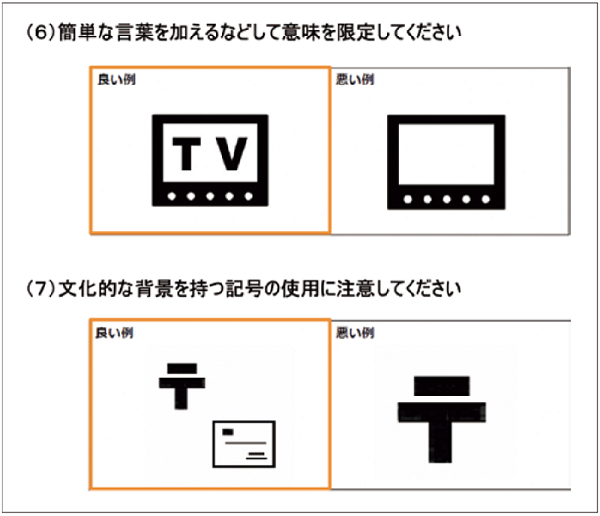

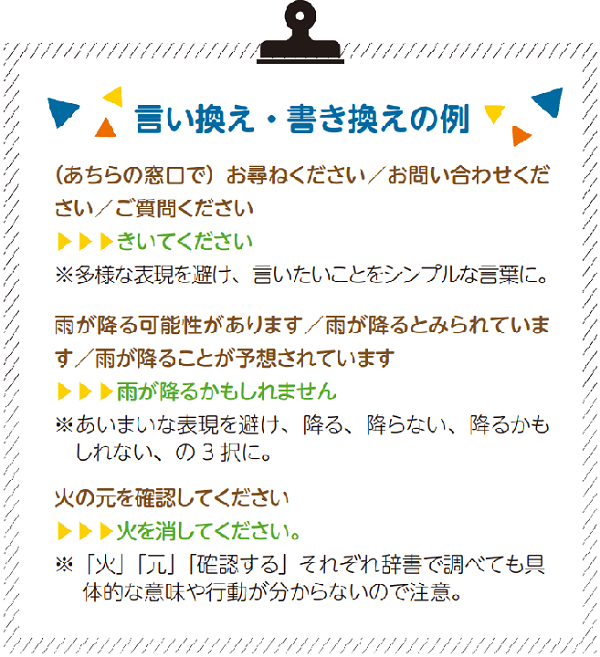

さらにやさしい日本語を広めていくため、動画による基礎講義も新しい取組として行いました。弘前大学社会言語学研究室による「<増補版>「やさしい日本語」作成のためのガイドブック」を元に、やさしい日本語の 12 のルールと、掲示物作成における注意事項を 4 本の動画としてコンパクトにまとめたものです。

・12 のルール①

https://www.youtube.com/watch?v=-Bd-wpKgSbk

・12 のルール②

https://www.youtube.com/watch?v=7kEaVuEe9Z8

・12 のルール③

https://www.youtube.com/watch?v=UNaouZQAj1Y

・「やさしい日本語」基本ルール 掲示物編

https://www.youtube.com/watch?v=zRZOfwAu2NE

4 本の動画は、やさしい日本語の基礎を理解するのに充分な内容になっており、対面での講座が難しい場合でもこの動画を見ていただくことで、知識を深めることができます。

外国人の防災の現状について、「日本人側の意識には地域差があります。自分の住む地域の避難所に外国人が来ると思っていない人もいます」と話す杉本さん。

「日本人も外国人も一緒になって地域の防災について考えることがすごく大事。地域のコミュニケーションがよくなることが、災害時の自助、共助につながります。平時だからこそ、外国人と一緒に避難所マニュアルを見直すとか、外国人も来ることを前提に避難所の運営を考えてみると、見落としている視点や、準備しておくべきことがいろいろ見えてきます。災害弱者の視点に立って考えることが、いざ災害が起きたときに役立つのだと思います」(杉本さん)

地域一丸で「やさしい日本語」を通じた防災力の向上を

高齢者や障害者にも分かりやすい日本語として、医療、観光、福祉関係者にもその活用が広がっているやさしい日本語ですが、これからも外国人が増えると予測され、有志の会にも自治体や日本語教育関係者からの問い合わせが増えています。花岡さんは「大事になるのはコミュニケーションです。やさしい日本語の 12 のルールを知っていればどこでも使える。あとは使う場所によって専門用語をいかにやさしくするかだけなので、ぜひ多くの人に知ってほしいと思います。日本にはいろんな国の人が住んでいますが、在住外国人の母国上位 10 カ国のうち英語が公用語の国はアメリカ合衆国とフィリピンの 2 カ国だけです。だからこそ、外国人=英語という意識を変えていく必要がありますね」と話します。

「やさしい日本語はユニバーサルデザインとしても評価されつつありますし、防災知識や情報は知っていると知らないのとの違いで生死が分かれるくらいの大切なもの。避難指示と避難勧告の違いや、避難場所と避難所の違いなど、実は日本人でも明確に説明できない人が多い。まずは自分の地域を知って防災力をつけることが大切。それは、自分のためでもあり、自分の家族のための安心、安全にもつながり、地域の外国人を助けることにもつながります」(杉本さん)

そして杉本さんは、今後の展望をこう話します。

「10 年やってきて、やっとやさしい日本語が認知され始めたという感じ。災害に限らず、地域の人たちにコミュニケーションの道具としてやさしい日本語をもっと知ってもらいたいらいたい。今はまだまだ『広める』フェーズだと思いますが、これからはその知識を広めるとともに『深める』ということをしていきたいですね。外国人も日本人も、同じ地域の住民として一緒に考え、やさしい日本語を通して地域の防災力をあげてほしいですね」(杉本さん)

やさしい日本語「有志の会」 ホームページ

https://nihon5bousai.web.fc2.com/

やさしい日本語「有志の会」 facebook

https://www.facebook.com/groups/957637877584579/

【取材日:2020 年 12 月 28 日】