Museum Start あいうえの すべての子どもたちに、ミュージアムに親しむきっかけを提供したい

「やさしい日本語」を使って外国にルーツを持つ子どもたちの文化施設デビューを応援

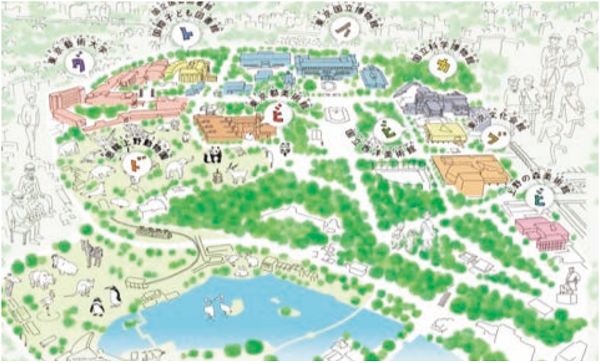

「Museum Start あいうえの」は、上野公園に集まる 9 つの文化機関が連携し、全ての子どもたちが、文化やアートを介して「社会に参加しつながりを持つこと」を推進するプロジェクトです。運営チームの東京都美術館学芸員の稲庭彩和子さんとプログラム・オフィサーの渡邊祐子さんにお話を伺いました。

2016 年から開催しているダイバーシティ・プログラムは、様々な社会的状況にある子どもや多様な文化を持つ子どもたちを対象としたプログラムです。児童養護施設、経済的困難を抱えた子どもをサポートする NPO、外国にルーツを持つ子どもをサポートする NPO など、関連する団体等を連携先として、文化や言語の違いを超えて子どもや大人が出会い、作品や文化財を介して対話するプログラムを行っています。外国にルーツを持つ人々を対象としたプログラムでは、やさしい日本語が使われます。

Museum Start あいうえのでのやさしい日本語の活用について、東京都美術館の稲庭さんはこう話します。

「東京都に住む外国籍の方は約 55 万人、上野公園のある台東区には約 1 万 5 千人の方が暮らしていています。多様なアートや文化財があるミュージアムは、そうした多様な文化的背景を持つ人々にとってコミュニケーションがとりやすい場所です。ここ数年やさしい日本語が世の中に浸透してきていることも受け、やさしい日本語を打ち出すことで、より外国籍の方々が認知しやすくなり、ワークショップの意図が伝わるのではと考え 2019 年からタイトルに入れました。

プログラムの特徴は『同じモノを一緒に見つめる』という点にあります。子どもと大人が一緒にミュージアムで同じ作品や文化財を見て、それを言語にしていく過程で、共感しあったり、自分と違う感じ方に出会ったりすることで、新しい体験が生まれていきます。例えば、『キラキラ』という言葉は文字だけだと理解するのは大変ですが、視覚でとらえたイメージと言葉を重ねれば『キラキラ』の質感がより実感を伴って分かります。視覚的な情報と言葉を重ねながら私たちが住むこの世界を理解していくことができるのが、ミュージアムの特徴なのです。視覚も助けにしていくことでやさしい日本語を使った活動はより深みを増します。この体験的な視覚の作用は多様な文化的背景の人々が交流を深めるのに効果的なのです」。

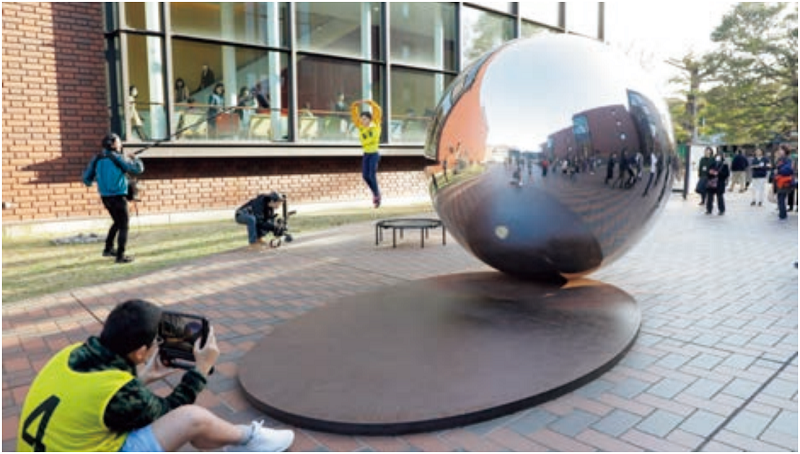

言葉と出会いをテーマに美術館で身体を使って作品を見るワークショップ「やさしい日本語」のプログラム「美術館でポーズ!」

Museum Start あいうえのでは、2019 年 11 月に、やさしい日本語を用いたダイバーシティ・プログラム「美術館でポーズ!」を開催しました。

プログラムの企画にあたっては、台東区で活動する日本語教師の方にやさしい日本語と多文化共生に関するアドバイスをお願いし、また、宮崎を拠点に国際的にも活躍する若手のコンテンポラリーダンスカンパニー「んまつーポス」とも一緒に内容を練っていきました。

プログラムには、インド、韓国、インドネシア、中国など、外国にルーツを持つ 7 歳〜 14 歳の子どもたちと保護者が参加しました。「カメラマン & モデルになりきって、美術館でとっておきの一枚の写真を撮ってみよう!」というテーマで、東京都美術館の彫刻を鑑賞し、写真を撮り、作品を見ることの楽しさや表現することの面白さを体験するプログラムです。

【プログラムの様子の写真】

プログラムの最後には、擬音語・擬態語を使いながら作品にタイトルをつける活動をしました。子どもたちが自分の身体感覚と言葉のつながりを考えるこのワークに使われたのが、日本語のオノマトペが書かれたカードです。カードには、「ピカピカ」、「うっとり」などの擬態語とそれに関する絵が描かれています。

このプログラムでは、日本語を母語としない方たちにとって分かりづらい、使いづらいとされている「オノマトペ」をあえてプログラムの要素として取り入れ、子どもたちはその中から、自分が感じたことを言い表す言葉を見つけていきます。

子どもたちにとって、自分で感じたことが自分の母語ではない日本語で表現できることは、とても新鮮なこと。渡邊さんは、「感じたことを身体で表現するだけでなく、言葉にすることが重要」と言います。

「このやさしい日本語のプログラムは、単にものを見ることや日本語の語彙を増やすことだけが目的ではありません。美術館に展示されている作品を見ることを通して、その視覚的イメージから受ける印象や、感じたことを表現する新しい言葉と出会うことが大切なのだと思います。

例えば、プログラムに参加したインドにルーツを持つ子が、作品を見た時に感じた気持ちを、『うっとり』という言葉で表現しました。作品に見惚れてしまうような自分の気持ちを表す新しい言葉に出会った瞬間でした。新しい言葉に出会うということは、新しい世界と出会うことです。自分の感情を形容する言葉に出会うことは、自分の感覚をより豊かにすることでもあります。子どもたちがそれぞれの世界を広げていくために、プログラムでは、『言葉にする』ことにこだわりたいと考えています」(渡邊さん)

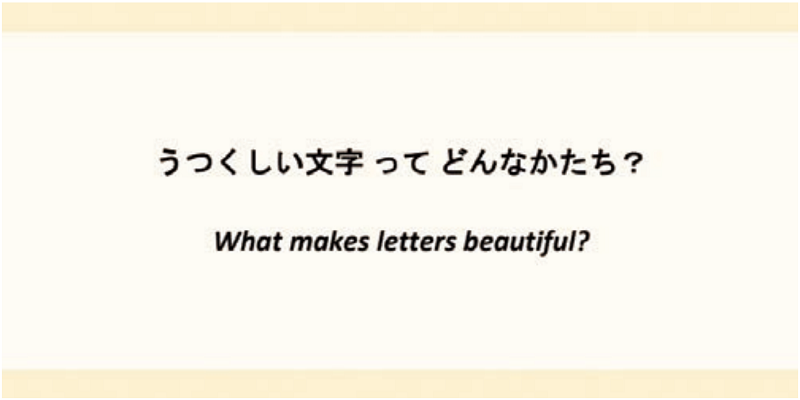

アートを介して、新しい発見と出会い、多様な価値観を共有する「美術館でやさしい日本語美しい文字ってどんなかたち? "What Makes Letters Beautiful?"」

2020 年 11 月に開催されたダイバーシティ・プログラム「美術館でやさしい日本語 うつくしい文字ってどんなかたち? “Beautiful Letters Makes What?”」は、外国にルーツを持つ子どもたちと日本の子どもたちが、東京都美術館で書の作品を見て、書の表現の中のうつくしさを自分なりに見出すプログラムです。横浜を中心に多文化共生の活動を推進する NPO 法人 Sharing Caring Culture と連携して、やさしい日本語や、多様な文化を持つ人々が参加するプログラムを企画する上での助言をもらいました。

オーストラリア、イギリス、カナダ、韓国、日本など、多様な国々にルーツを持つ、22 名の子どもとその保護者が参加しました。プログラムでは、東京都美術館の「上野アーティストプロジェクト 2020「読み、味わう現代の書」」展での作品鑑賞や、様々な道具を使って線や形を書くワークショップ、参加者同士の対話を通して、自分の思う「うつくしいかたち」を見つける活動を行いました。

【ワークショップの様子】

渡邊さんはこう話します。

「やさしい日本語のプログラムを作る時は、参加者の個別の状況を聞き取り、どのような配慮が必要なのか、その対応について連携団体と相談し、勘案した企画にすることが大切です。

例えば、当日のコミュニケーションの配慮としては、相手に合わせて調整したやさしい日本語と写真などの『視覚的なイメージ』を組み合わせて使うことによって、やさしい日本語だけでは意味を理解するのが難しい人たちにも情報を伝え、誰一人として取りこぼさない活動づくりを目指しています。また、伝える言葉や、順序にも細かな配慮を心がけて、誰もが活動に参加しやすいようにしています。

さらに、プログラムにおいて重要な『伴走者』を務めるアート・コミュニケータ(愛称:とびラー)と子どもたちの組み合わせに配慮することによって、やさしい日本語を簡単な外国語で補強できるような、活動環境をデザインしています」。

【やさしい日本語】

「やさしい日本語を使うことで、大人と子ども、言語の習熟度の違う参加者一人ひとりが、対等な立場でプログラムに参加することができます。言語や文化の差が少し縮まることで自分の感じたことを相手に伝えやすくなり、密なコミュニケーションが生まれます。そこから視野が広がり、お互いの理解が深まっていくのです」(渡邊さん)

アートを介して、新しい発見と出会い、様々な価値観を共有することができるプログラムに、参加者からは、「This was a magical event.」「人によって「うつくしい」が違って面白かった」といった声が上がりました。

「ミュージアムが、多様な人々の交流の場となり、お互いの理解を深め、社会に貢献していける場になるということを、これからも発信していきます。日本ではまだ少ないこのような取組の先行事例を作り、多くの方にやさしい日本語もその手助けとなると感じてもらえればと考えています。」

また『ミュージアムのやさしい日本語のプログラムは面白い』と多くの人に知ってもらえる機会をつくりたいので、多様な人を対象とした取組の情報をまとまった形で見られる場所があると便利ですよね。まずは知ってもらわなくては参加してもらえないので、プログラムの楽しさや意義、そして開催していること自体を知ってもらえる環境をどう整えていくかが課題です。ミュージアムのようなすでに社会の中にある公の社会的資源が、必要としている人にしっかり届くための回路を増やしていきたいですね」(稲庭さん)

やさしい日本語活用例

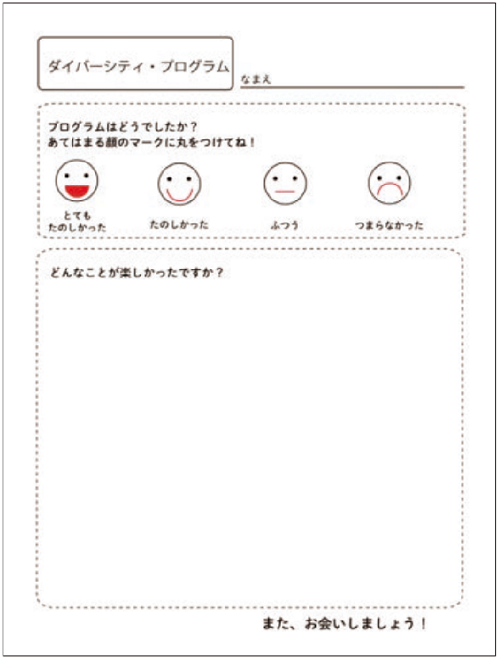

プログラム後のアンケートでも、ビジュアルを使って参加者が簡単に気持ちを伝えられるような工夫をしています。

プログラムは、記録を事後にテキストや画像・映像で公開するなどして、社会の中で可視化できるようにしています。

ダイバーシティ・プログラム やさしい日本語のプログラム「美術館でポーズ!」

(Photo by Ayano SO)

ダイバーシティ・プログラム

美術館でやさしい日本語 うつくしい文字ってどんなかたち ?

“What Makes Letters Beautiful?“

https://museum-start.jp/report/detail/SRnnSsU6

ダイバーシティ・プログラム全体概要

https://museum-start.jp/program/diversity

【取材日:2021 年 1 月 6 日】