多摩六都科学館 「やさしい日本語」でプラネタリウムを楽しもう

多文化共生のためにミュージアムができること

多摩六都科学館(https://www.tamarokuto.or.jp/)は、「多様な学びの場の創出」「地域づくりへの貢献」というミッションを掲げ、多摩地域の 6 市(現在は市町村合併により小平市、東村山市、清瀬市、東久留米市、西東京市の 5 市)によって運営されている科学館です。館の一番人気は、世界一に認定されたプラネタリウム。その他にも観察・実験・工作などが楽しめる体験型ミュージアムです。

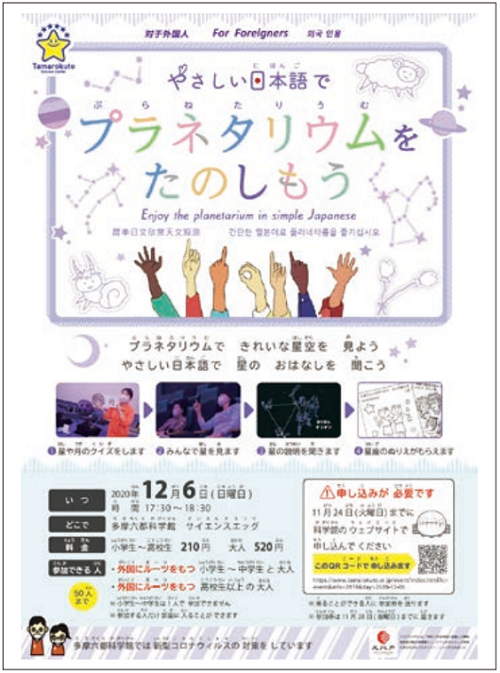

5 市の人口は 2020 年 4 月現在で約 740,000 人ですが、その内外国人の人口は約 17,000 人、比率にすると 2.3%であり、10 年間で約 2 倍に増えています。今後も増えていくと予想される在住外国人にも積極的に利用してほしいという想いから、多摩六都科学館では 2016 年に「ソーシャルインクルージョンに基づき、誰もが楽しみ、交流できる場を作る」という目標を新たに加えました。その一環として企画されたのが、やさしい日本語によるプラネタリウム解説です。2020 年 1 月に初めて実施され、2 度目となる 2020 年 12 月には 50 名以上の参加がありました。

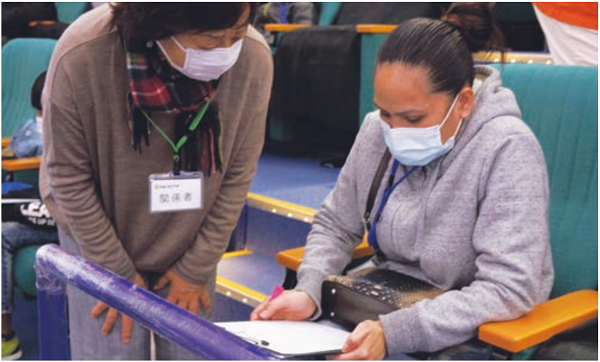

参加者の国籍はアメリカ、韓国、シンガポール、スリランカ、中国、バングラディシュ、フィリピン、ミャンマーなど。これらの国にルーツを持つ子どもとその保護者や、各市の市民日本語ボランティアも参加しました。

多様な言語と文化を持つ参加者たちにやさしい日本語でプラネタリウムを楽しんでもらうという今回の取組について、研究・交流グループ所属の高尾戸美さんにお聞きしました。

はっきり、ゆっくり、繰り返し

今回のプログラムは、高尾さんと、解説を行う専門スタッフが相談し、特別に作りました。科学や宇宙については専門用語も多く、通常の投映でも子ども向けにはやさしい日本語に近い表現を使うことも多くありますが、より分かりやすく伝えるために、日本語教育の専門家にも相談して検討しました。

「専門用語でも無理にやさしくせず、むしろそのまま残してよいと分かりました。例えば『惑星』という言葉はそのまま使います。また、やさしい日本語で伝えるときは、平易な単語を用い、区切ってゆっくりはっきりと言うことを意識しました。さらにプラネタリウム解説では、耳で聞いて分かりやすいようにと日頃から工夫をしているため、その習慣も活かされました。『この星は、木星です。も・く・せ・い・です』というように、ゆっくり繰り返して、聞き取りやすく、覚えやすくしています」(高尾さん)

ゆっくりと発音することで、参加者がきちんと理解し、楽しめるように工夫しました。例えば、「木星」という言葉が分からなくても、ゆっくりと言うことでその間に参加者は考えることができ、頭の中で母国語に変換しながら楽しむことができたようです。

事実、開催後のアンケートでは「日本語が理解できたか」という質問に、大人の 7 割、子どもの 8 割が分かったと答えたそうです。ただ、中には「分からなかった」という声もあったとのことで、高尾さんは「やさしい日本語のレベルをどこに設定するかは今後の課題でしたが、通常のプログラムではもっと分からなかったのではないか」と言います。

参加者の中にはプラネタリウムを知らない人もいて、プラネタリウムが初めてだったと答えた大人は 7 割、子どもは 5 割でした。実際に、プラネタリウムを体験した感想は、「プラネタリウムが何なのか想像もつかなかったけど見てみて本当に驚いた」「今までで一番心が熱くなった」「人間がすごくちっぽけな存在だと実感した」など、感動を率直に伝えるものが多く、「やさしい日本語でおもてなしをしたいという気持ちが伝わったのかな」と高尾さん。

また、日本語初心者の大人からも「分かりやすくてよかった。もっとこういうプログラムがあるといい」「プラネタリウムの良さとともに日本の素晴らしさも分かった」という声があり、確かな手応えが感じられます。

「やさしい」とは思いやる気持ちのこと

多摩六都科学館では、全スタッフがやさしい日本語研修を受けており、研修では在住外国人を招いて、実際にコミュニケーションをとるなど、館を挙げて積極的に取り組んでいます。結果として、スタッフは外国人に接する際の心のバリアが軽減され、相手に合わせた対応ができるゆとりが出てきたと高尾さんは言います。

「やさしい日本語はツールであり、きっかけの一つ。それによって相手に歩み寄ることができる。また、外国人だけでなく、子ども、お年寄り、障害を持っている方など、長文を読むことが難しい人ともコミュニケーションをとることができる。『やさしい』というのは相手を思いやる気持ちですから、やさしい日本語を使うことで更に利用者の方とコミュニケーションしていけるといいですね」(高尾さん)

やさしい日本語プラネタリウムでは、「星」を意味する言葉を参加者の母国語から集め、それをプログラム中のドームに映すことで、お互いの文化への理解を深め、参加者を尊重する催しも行いました。

【取材日:2020 年 12 月 17 日】