セブン-イレブン・ジャパン コンビニエンスストアを多文化共生の地域拠点に

「やさしい日本語」を活用し、多文化共生社会での働き方を推進

株式会社セブン - イレブン・ジャパンが運営するコンビニエンスストア「セブン - イレブン」は、店舗で働くスタッフの約 10%が外国籍、大半が留学生のアルバイトで、国籍も多岐に渡っています。積極的に外国人を受け入れ、多文化共生社会での誰もが活躍できる職場を目指しています。

セブン - イレブンの取組の中でやさしい日本語が大きな役割を担っています。セブン ‐ イレブン・ジャパンの安井さん、鈴木さん、大口さんの 3 名にお話しを伺いました。

やさしい日本語導入のきっかけは、ベトナムからのインターン生の受け入れでした。外国人スタッフ向けに英語、中国語のマニュアルはありましたが、ベトナム人にはあまり向いておらず、日本語を学習中であってもコミュニケーションがうまくいくかどうか、不安に思っていました。

そんな時やさしい日本語を紹介したのが、当時グループ会社のセブン銀行で外国人向けサービスに携わっていた大口さん。セブン銀行では、9 ヶ国語対応の ATM やアプリの開発など、多言語対応を進めていました。

「セブン銀行の外国人向けサービス担当スタッフの 3 〜 4割は外国人でしたが、国籍は様々だったので共通語は日本語にしていました。コミュニケーションをとるときは日本語のほうが理解しやすいのです。一方で日本語の習得レベルにはばらつきがあります。やさしい日本語は、相手の理解度にあわせてコミュニケーションができる『もう一つの日本語』でした」(大口さん)

「ベトナム人インターン生とのコミュニケーションに悩んでいたところへやさしい日本語を紹介され、使ってみたらうまくいき、自分なりに腑に落ちたんです。インターン生からも『やさしい日本語で教えてもらいたい』という要望がありました。また、外国人スタッフにアンケートをとり、セブン - イレブンでなぜ働きたいと考えたかを聞いたところ、一番多かったのが『日本語を勉強することができるから』という答えでした。日本語で会話をしたいという要望にもやさしい日本語がぴったりだったのです」(鈴木さん)

「やさしい日本語」から接客用語の習得へ

現場の外国人スタッフへの初期教育としては、イラスト入りのマニュアルのほか、外国人に特に理解の難しい業務やその意味を学ぶ e ラーニング(一部地域でのテスト運用)、加盟店からスタッフを集めて行う外国人向けの「おもてなし研修」など、様々な研修教材にやさしい日本語を採用しています。

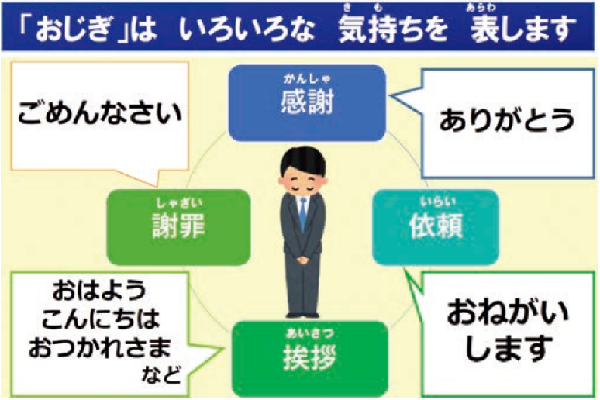

「おもてなし研修」では、接客時の話し方にととまらず、「なぜお辞儀をするのか」や、「日本では時間を守ることが大切で、遅れるときには連絡が必要」といった文化的な背景についてもやさしい日本語で説明し、理解を深めてもらえるようにしています。

お客さまに対応するときの接客用語は通常の日本語で、さらに敬語や接客独自の言い回しもあります。例えば「お支払い方法はいかがいたしましょうか」が「何の方法で支払うか」の丁寧な言い方ということが、日本語の理解が浅い外国人にとって分かりづらいため、まずはやさしい日本語で説明する必要があるのです。

やさしい日本語で接客用語の意味や成り立ちを理解し、繰り返し実践していくことにより、接客用語が無理なく話せ、お客さまとのコミュニケーションがスムーズに出来るようになります。

「言葉」と「文化」の壁を「やさしい日本語」で乗り越える

やさしい日本語は、店舗でのコミュニケーションに欠かせないものになっています。

言葉が分からなくて発言を躊躇していた外国人スタッフが、「やさしい日本語だったら安心して話せる」と自分の考えを伝えることができるようになったといいます。

セブン - イレブン・ジャパン本部は、加盟店オーナーさんに対しても、やさしい日本語の意義を伝え、店舗でのコミュニケーションツールとしての導入を働きかけています。

まずオーナーさんにやさしい日本語の必要性を感じていただき、やさしい日本語をどう周知していくかが課題だと鈴木さんは言います。

「外国人を雇うことに不安を覚える加盟店オーナーさんが多くいらっしゃいます。言葉の壁があるという苦手意識が、コミュニケーション不足を生むと思います。外国人スタッフは分からなくて動けないのに無愛想と誤解されたり、オーナーさんはこうしてほしいと伝えきれなかったり。言葉の壁を越えられないから、文化の壁も乗り越えられないのではないでしょうか。やさしい日本語を使えば、互いに歩み寄れるようになります。言葉の壁で相互理解が進まないのはもったいないです」(鈴木さん)

セブン - イレブン・ジャパンでは、やさしい日本語がもっと社内全体に浸透するよう、加盟店との架け橋となる店舗経営相談員に向けて研修を行っているほか、社内向けポータルサイトに特集ページを設けたりするなど、様々な方法でやさしい日本語を広めています。

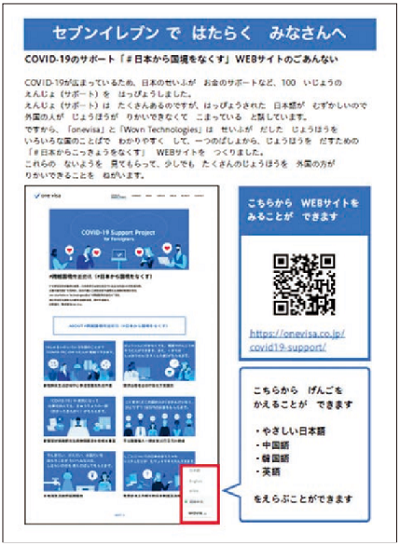

社員と加盟店向けの社内報「セブン - イレブンファミリー」2021 年 1 月号では「やさしい日本語を活用しよう」という特集を組みました。他にも、業務に関係のない、例えば感染症や防災に関しても、やさしい日本語で公開されている情報を本部から加盟店に向けて案内しています。このような発信の機会を増やしていく予定です。

「やさしい日本語はまだ全社方針までには至っていません。これから、いかにやさしい日本語を広げていけるかが、自分にとってのミッションかなと思っています」(鈴木さん)

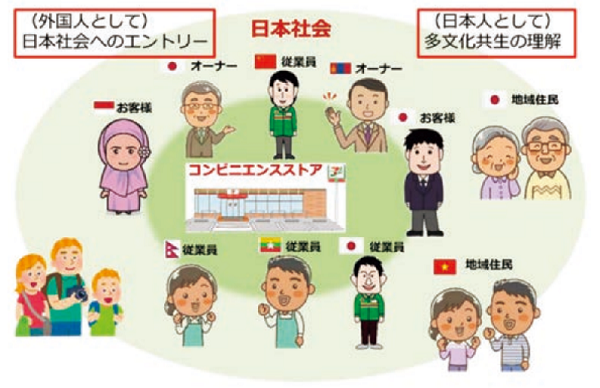

コンビニは多文化共生の身近な場所

やさしい日本語によるコミュニケーションは、外国人スタッフのために必要なだけではなく、日本人の店舗オーナーやスタッフにとっても、多くの気づきを与えられています。

「やさしい日本語の本質は、相手の立場で考えることです。この『相手の立場で考える』ということは職場や家庭など互いの存在が近いほど意識にのぼりにくいものですが、職場の外国人スタッフにやさしい日本語を使うことで多様な文化の存在に目を向けることができるのです」(安井さん)

さらに、やさしい日本語は、オーナーやスタッフ間だけでなく、お客さまとのつながりを広げていけるツールになります。

お客さまも国籍や年齢など、様々です。コンビニエンスストアは、多様な人たちがやってくる場。地域で暮らす人たちが気軽に利用する「近くて便利なお店」と認識されています。

また、日本を訪れた外国人旅行者にも、気軽な立ち寄り先、「日本の社会や文化とつながる身近な場」となっています。

「コンビニエンスストアは、一番身近な多文化共生の地域拠点です。多文化共生を進めるには、いろいろな国の多くの方と触れ合うことが大事です。その第一歩がやさしい日本語でのコミュニケーションです。文化の壁を越え、一過性の交流から浸透、定着へと広げる言葉です。これからも近くて便利な多文化共生の地域拠点として、様々な組織、団体と協力してやさしい日本語を通じた取組を進めていきたいと考えています」(安井さん)

セブン - イレブンの「やさしい日本語」への取組例

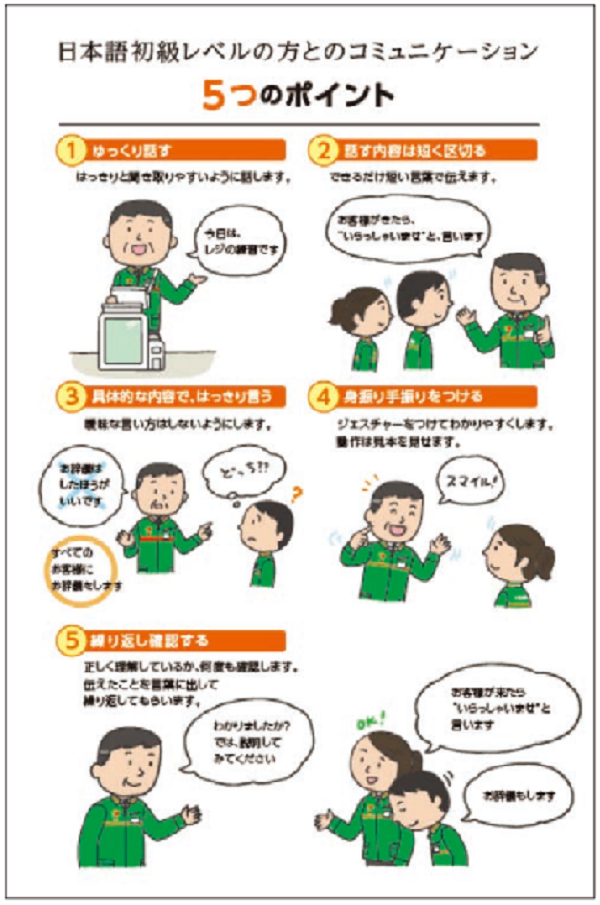

セブン - イレブンで活用されているこれから働く人に向けたマニュアル「First Book」。お店の基本業務がイラスト入り、やさしい日本語で分かりやすく書かれているだけでなく、教える日本人向けにも、コミュニケーションのポイントなどが解説されています。

【取材日:2021 年 2 月 8 日】