静岡県 日本が誇る『富士山』をテーマに「やさしい日本語」の認知向上を目指す

県を挙げて積極的に「やさしい日本語」を推進

静岡県は、2011 年頃から 防災を中心にやさしい日本語についての取組を行っていましたが、県民の認知度が上がらないという課題を持っていました。そこで、『富士山』をテーマにやさしい日本語を普及させようと再始動を行い、行政だけでなく、民間企業を巻き込んで「静岡県まるごとやさしい日本語推進事業」と題して取組を推進しています。

2019 年から始まったこの取組の詳細を、多文化共生課の平田さん、袖山さん、和田さんにお聞きしました。

静岡県まるごとやさしい日本語推進事業の柱は 2つあります。1つ目は「富士山やさしい日本語化作戦」です。これは、日本人も外国人もみんなが大好きな富士山をテーマにやさしい日本語を広めようという活動で、まずは、やさしい日本語ツーリズム研究会の吉開氏を講師に招いて研修を行いました。

研修では、実際にやさしい日本語を使ってどんな事ができるかを考えるワークショップが開催され、富士山の歌をやさしい日本語にしてみるなど実に 95 件ものアイディアが生まれました。

静岡県らしさ満載の、オリジナル動画を作成

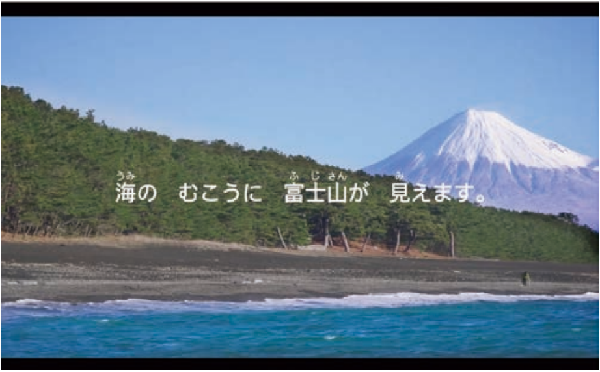

富士山やさしい日本語化作戦の大きな取組の 1 つに、やさしい日本語の啓発動画「話そう、やさしい日本語。」(https://www.youtube.com/watch?app=desktop&feature=share&v=hbRV2_VmMms)の制作があります。

「やさしい日本語を広めるためには Web コンテンツが一番いいなと思いました 。そこで、まずはやさしい日本語がどんなものか分かってもらえるもの、静岡県が取り組んでいることを分かってもらえるように動画を作ろうと思ったんです」(多文化共生課のみなさん)

「話そう、やさしい日本語。」はコロナ禍の 2020 年に作られました。直接顔を合わせることが難しかったため、打ち合わせも編集も全てオンラインで行われました。多文化共生課に所属するブラジル人、フィリピン人、韓国人に協力を仰ぎ、県内の観光地で和田さん自らが撮影した素材を制作会社に送り、編集して作られたのです。

「やさしい日本語」のシンボル「やさ日富士夫くん」

さらに、動画に登場するマスコットキャラクターである「やさ日富士夫くん」も富士山やさしい日本語化作戦には欠かせない存在となっています。

文書やパンフレットなど、やさしい日本語の対応がされているものがパッと分かる、シンボルマークのようなものが欲しいと思っていたという多文化共生課のみなさん。そこで、動画の中のキャラクターとして誕生した「やさ日富士夫くん」を静岡県のやさしい日本語のキャラクターとしても使うようになりました。

やさしい日本語でコミュニケーションができることを示すバッジや日本語教室のテキストにも「やさ日富士夫くん」を活用するなど、目に見える形でのやさしい日本語普及活動にも力を入れています。

「やさしい日本語」のさらなる普及を目指して

静岡県まるごとやさしい日本語推進事業の 2 つ目の柱は、聖心女子大学の岩田先生を招いた「職員向け研修」です。もともと、防災に関わる職員には、やさしい日本語の研修は行っていたのですが、 2019 年に推進事業として動くようになり、県全体の職員に向けた研修を行うようになりました。

参加者の反応を、多文化共生課のみなさんはこう説明します。

「反応はかなりいいです。そもそも、やさしい日本語は外国人向けのものだという意識が強くありました。『防災だけでなく、子供や高齢者、障害者にもやさしい日本語は有効。難しくなりがちな公用文をまずは日本人が理解できるようにし、それからやさしい日本語にするというのは自分たちにもすごく関係がある』と講義で教えていただきました。多くの職員にも納得してもらえたんじゃないかと思います」(多文化共生課のみなさん)

さらに、自治体職員向けの研修では、富士山やさしい日本語化作戦で形になったアイディアを普及、浸透させるための呼びかけも行っています。

「例えば動画ですが、県の HP で公開しているほか、県内で希望する自治体や団体に積極的に配布しており、イベントの休憩時間や、静岡駅のデジタルサイネージなどで流してもらうようにしています。また、研修の際、動画を流してもらえそうな場所をアンケートで質問するなどして、人の目に留まる機会を増やしています」(多文化共生課のみなさん)

今後は富士山やさしい日本語化作戦でアイディアとして挙がった、コミュニティ FM などでの研修を行い、その後、各局にリレー形式でやさしい日本語の番組を作ってもらうことを検討しているという静岡県。自治体だからこそできることもあれば、自治体だからこその課題もあると、多文化共生課のみなさんは言います。

「自治体の文書はどうしても難しくなりがちだし、“難しさ=威厳がある”と思う人もいる。そういう意識も変えていかなくてはいけないので、ベテラン職員も新人職員もみんな、やさしい日本語に関する知識と理解を持ってもらえるようにしたいです。現在、行政職員向けに多言語対応のガイドラインを作成していて、多言語化の中の一つとしてやさしい日本語を入れようと思っています」

(多文化共生課のみなさん)

やさしい日本語のポイント

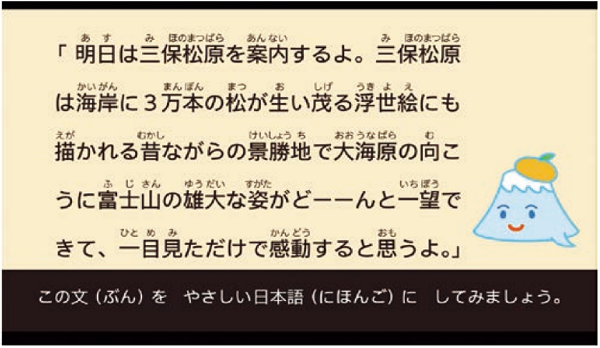

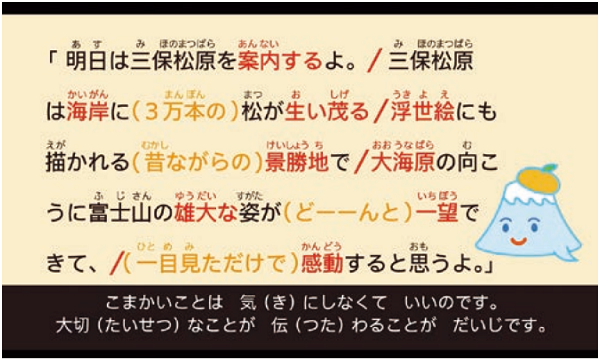

「話そう、やさしい日本語。」の動画の中で解説されているやさしい日本語のポイントです。

「話そう、やさしい日本語。」動画

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&feature=share&v=hbRV2_VmMms

これを実際にやさしい日本語にすると次のようになります。

「明日は、三保の松原に いきましょう。

三保の松原は、海の そばに 松が たくさん あります。

昔の 人は 絵を かきました。

あなたも すぐ 好きに なりますよ。」

静岡県やさしい日本語の取組 ホームページ

https://www.pref.shizuoka.jp/kurashikankyo/1049844/1002474/index.html

【取材日:2020 年 12 月 18 日】