港区・港区国際交流協会 「やさしい日本語」を外国人の地域参画と協働のエンジンに

「やさしい日本語」を外国人の地域参画と協働のエンジンに

東京都港区には、2020年 10 月 1 日現在、 約 1万9千人の外国人が在住しています。その数は、港区総人口の 7.3%であり、国籍は 128 か国に及びます。国内の駐日大使館の半数以上は港区におかれ、外資系企業が集積しています。

区では、多文化共生社会の推進に向けて、地域社会の共通言語となる重要なコミュニケーションツールの一つとして、やさしい日本語を導入しています。さらに、外国人との交流促進として、一般財団法人港区国際交流協会と連携し「みなとにほんご友だちの会」を運営しています。これらの取組について、区役所地域振興課国際化推進係の名取さんと港区国際交流協会の平野さんにお聞きしました。

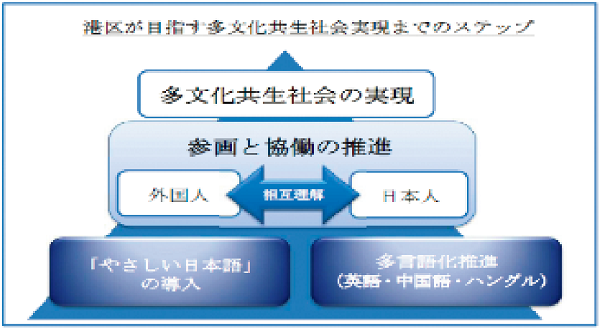

港区では主要な文書を日本語、英語、中国語、ハングルで公開していますが、外国人の母語全てに対応することはとてもできません。外国人の地域参画と協働を推進するには、言葉の壁を乗り越える必要があります。そこで始めたのが、やさしい日本語を通じて日本人と外国人の相互の歩み寄りを進める取組でした。

2017 年度、まずは庁内向けに外国人の地域参画と協働のためのやさしい日本語マニュアルを作成し、やさしい日本語の書き方や話し方のルール、やさしい日本語によって実現する多文化共生社会について示しました。

≪公文書における「やさしい日本語」について≫

公文書においても、文章表現の改善の取組を更に推進するとともに、国際化や情報化の急速な進展に対応できる”やさしい日本語”をより一層の実践する必要があります。総務課が作成した「実践!やさしい日本語による公文書」には分かりやすく親しみのある文章表現のための一般的指針が書かれています。わかりやすい日本語の文章は、港区ホームページにおける自動翻訳の誤訳を防ぐ効果もありますので、ぜひご覧ください。

≪港区職員が「やさしい日本語」を使用するうえでの心構え≫

これまでに紹介した「やさしい日本語」のルールは、あくまで一般的なもので、生まれ育った地域や生活状況によって、外国人の日本語の理解度は異なります。例えば、漢字を使う国で生まれ育ったため、漢字が多い文章を読むことができる外国人もいれば、日本人長く住み、日本語の日常会話は問題なくできても、読み書きは難しく感じる外国人もいます。

相手の日本語理解度がわからない場合には、まずは、職員自ら声をかけ、「やさしい日本語」を使用して、外国人と積極的にコミュニケーションをとりましょう。話しながら、外国人の日本語理解度がわかってきますので、まずは日本人と同様、「あったかマナーみなと」に基づき、笑顔を忘れずに話しやすい雰囲気づくりを心がけてください。外国人と話していて、話している内容を理解できていないと感じたら、よりゆっくり話し、やさしい言葉を使いましょう。

「やさしい日本語」を通じた、外国人と日本人の歩み寄りは、お互いの理解を進め、外国人の地域への○○と協働を推進し、多文化共生社会を実現していきます。

職員も、窓口や電話対応はもちろん、ちらしやパンフレット等の広報物にも「やさしい日本語」を使うことで、その歩み寄りを支えることができます。このマニュアルを活用し、実際の業務の様々な場面で「やさしい日本語」を使ってみてください。

出典:『港区「やさしい日本語」 マニュアル~外国人の地域参画と協働とために~』

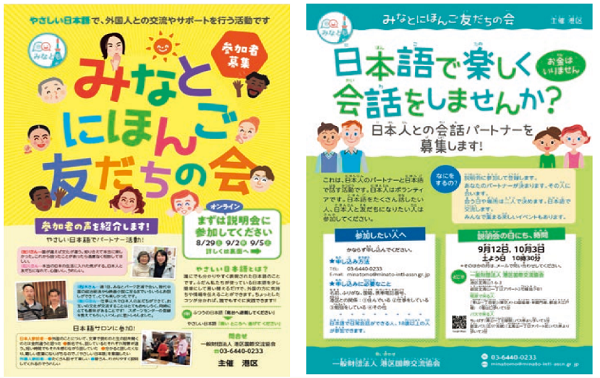

もう一つの取組が、みなとにほんご友だちの会です。実施主体は港区国際交流協会で、2018 年度に活動を始めました。

「やさしい日本語」の「学び」と「実践」を地域交流の中で

みなとにほんご友だちの会では、「やさしい日本語を使った外国人とのコミュニケーション講座(以下、「日本語交流講座」)と「 1 対 1 の会話パートナー活動」、グループ活動、日本語サロンなど、地域での外国人と日本人の交流促進を図っています。

「日本語交流講座」は、外国人と交流する上で必要な心構えや知識を習得する講座で、18 歳以上の日本人が対象です。多文化共生や相互理解のためのコミュニケーション、やさしい日本語に関する講義を受け、相手に配慮した話し方・聞き方を、グループワークを通して学びます。

「会話パートナー活動」は、実際に外国人と日本人が 1 対 1 の会話パートナーとなって、やさしい日本語を使って交流する活動です。日本語交流講座の修了者と参加希望の外国人がそれぞれ会話パートナーに登録します。

専任コーディネーターが日本人と外国人のマッチングを行い、半年間、パートナー同士でやさしい日本語を使ったコミュニケーションや地域活動を自由に行います。

会話パートナー活動に参加した外国人からは、「知らない土地で頼りになる人ができて嬉しかった」「自分が話すペースに合わせて待ってくれて少しずつ話せた」「外国人はお客さんでなく、地域の住民として暮らせた気がする」という声が寄せられています。

また日本人からは「経済や趣味などいろいろな話ができ楽しみが増えた」「パートナーとしての登録期間が終了した後も、ひとりの友人として交流を続けたい」「一生懸命に日本語を覚えようとする姿、日本の社会に入ろうとする姿に、こちらが励まされた」などのコメントがありました。

「やさしい日本語を実際に使うと、相手にとって何が『やさしい』のかを考えるのがとても大切なことだと実感します。相手を思って伝えようとすれば、国は違っても人は同じだと共感できます。この取組は、国籍や言葉の違いを超えて人々が同じ地域で暮らすという活動なのだと手応えを感じます」(平野さん)

多文化共生社会を目指す鍵は「環境の整備」「交流の場の拡大」「学習の支援」

港区では、3年に 1 回、区在住外国人に対する意識調査(「港区国際化に関する実態調査」)を行っています。2019 年度の調査では、コミュニケーションにおいてやさしい日本語を希望する外国人は全体の 55.6% と半数を超え、特に、日本在住期間が 3 年未満だと約 75% とかなり多いことが分かりました。また、地域活動への参加については、参加したいと考えている人が 59.8%いるのに対し、実際に参加したのはのは 6.9%と、ギャップがありました。

この調査結果を踏まえ、今後の主な取組として、やさしい日本語の環境整備、やさしい日本語による交流機会の拡大、外国人の基礎的な日本語学習支援の 3 つの方向を計画しています。

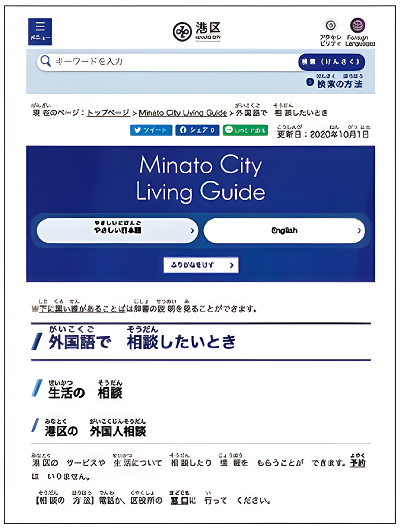

やさしい日本語の環境整備では、2020 年 10 月から運用を始めたやさしい日本語の専用ホームページを充実させながら、「暮らしのガイド」やチラシなど配布物や掲示物にもやさしい日本語による情報提供の充実を図る予定です。

さらに、庁内に向けては、あらゆる職層の職員がやさしい日本語の研修を受け、やさしい日本語が活用されるよう進めていきます。

やさしい日本語による交流機会の拡大では、まちづくりや子育て・教育、防災など、さまざまな地域活動に外国人が参加しやすい環境を整えるために、地域で活動されている日本人にやさしい日本語の有益性を知ってもらうための研修を実施しています。

そして、日本語学習支援では、日本語がほとんど分からない外国人向けに基礎日本語講座を開き、生活に必要な情報がとれるよう支援を行う予定です。

多くの人に「やさしい日本語」マインドを

「やさしい日本語を学び、実際に使ってみると、相手にとって何が『やさしい』のかを推し量るのがとても難しいことに気付かされました。やさしい日本語は、単なる言葉の置き換えテクニックではありません。やさしい日本語を使うとき、相手の立場に思いを寄せて、伝わるように言葉を選んでいくマインドが働いています。このマインドは外国人だけでなく、子どもから年配の方、障害者など、地域にいる全ての人たちに通じるものです」(名取さん)

「考え方やふるまいといった文化の違いを知るたびにワクワク・ドキドキしたり困ったりすることも含め、人と人とがつながって、この港区という地域で暮らしていくのだという『やさ日マインド』を、いろいろな形で届けていきたいと考えています」(平野さん)

相手の立場に歩み寄り、共に生きて、互いの文化を認めいく。多文化共生社会の実現に向けて、港区の取組は続いていきます。

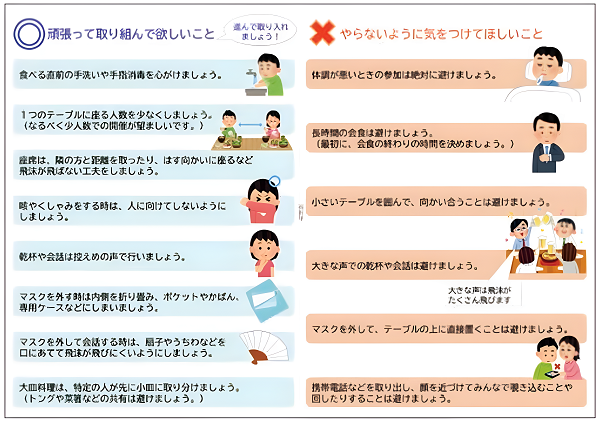

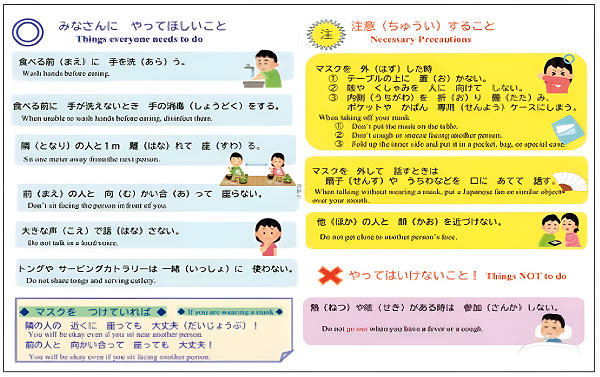

港区役所が発行する「みんなと会食マナーガイド」

(やさしい日本語版)

区役所が発行した〜港区での新しい会食スタイルの定着に向けて〜 「みんなと会食マナーガイド」。

区民が安全に、安心して港区のお店で飲食を楽しむために、取り組んでほしいことや気をつけてほしいことをやさしい日本語でまとめています。

https://www.city.minato.tokyo.jp/kouhou/yobou.html#a01

【取材日:2021 年 1 月 27 日】