「やさしい日本語リーダー」養成研修

「やさしい日本語リーダー」養成研修

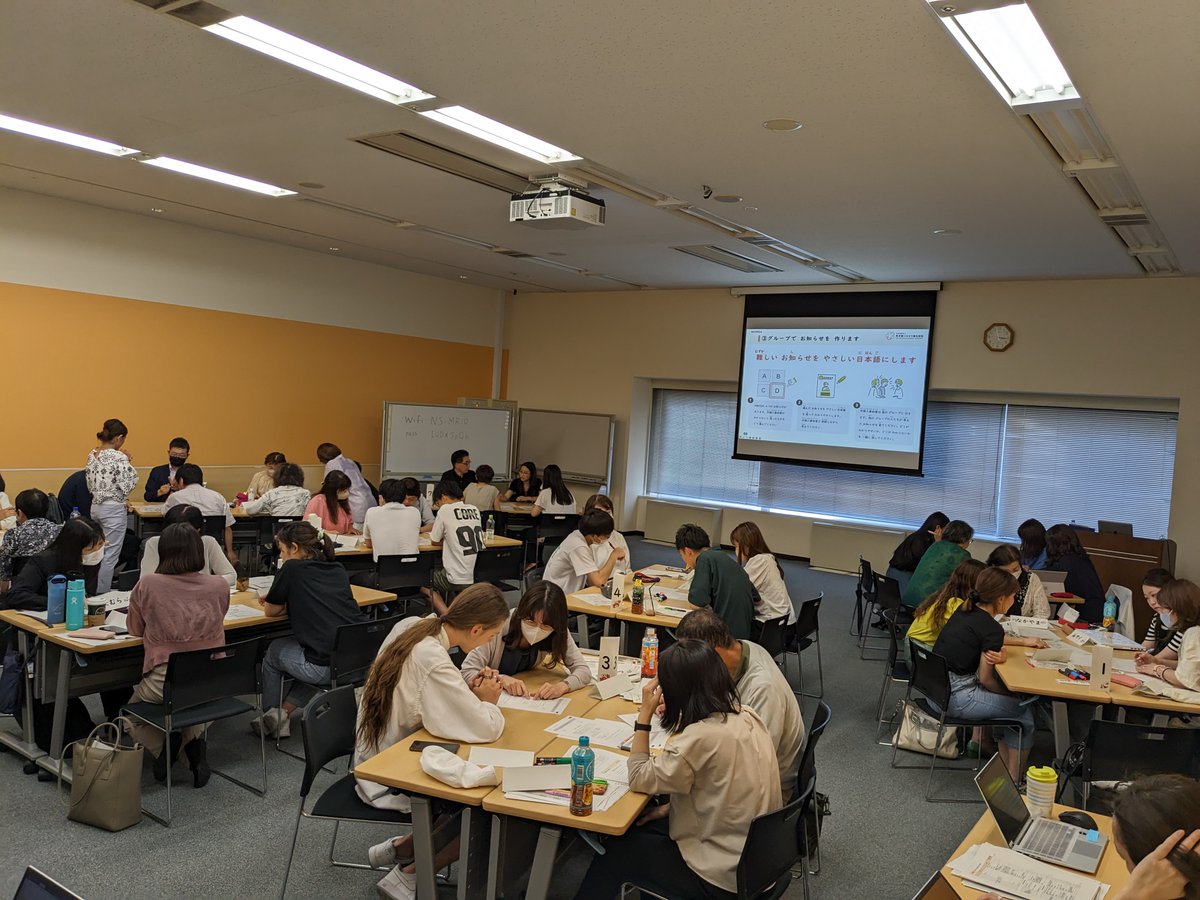

職場や地域でやさしい日本語を伝え、活用や普及に取り組む「やさしい日本語リーダー」を養成する研修です。

やさしい日本語の基礎知識や、言い換え・書き換えのポイントの伝え方を学んだり、外国人参加者と一緒にワークに取り組むだけでなく、勉強会等を実施する際のノウハウや教材・動画等も提供します。

研修の内容

-

やさしい日本語の背景と現状

(在住外国人についての情報、在住外国人の困りごと、やさしい日本語誕生の背景、活用事例) -

やさしい日本語のポイント

-

やさしい日本語ツールの使い方

-

話し言葉、書き言葉について

-

実践練習(外国人参加者とのワーク)

-

勉強会や研修を行うためのノウハウ

研修を終えた「やさしい日本語リーダー」からの取り組み実施報告

-

-

やさしい日本語リーダー

田島さん(第2回研修受講)、鈴木さん(第2回研修受講)

-

取り組み時期

2023年8月

-

取り組んだ内容

勉強会

-

対象

中野消防署(中野消防団、中野消防署災害時支援ボランティア含む)、野方消防署、野方警察署、中野区役所、自衛隊、窪田理美容専門学校、NTT東日本

-

人数

60人

-

時間

1時間

-

実施形式

対面

-

実施することになった経緯

8月31日(木)に「防災フェアなかの」を実施することになり、そこに日本語学校で日本語を学んでいる学生が参加することになりました。直接フェアに携わる人たちが「やさしい日本語」を理解し学んでおくことで、当日の訓練にすぐ役立てることができるのではないかと考え、勉強会を実施しました。

-

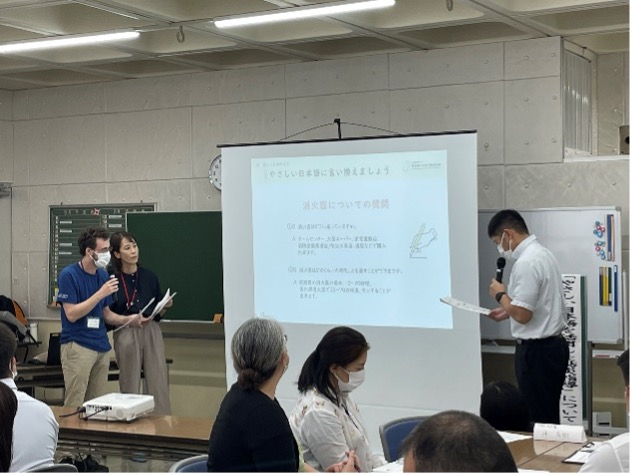

当日の様子

1時間という限られた時間で、概要と実践的なワークを行いました。ワークは実際に外国の方を迎え、直接「やさしい日本語」で話すことにチャレンジしていただきました。時間に限りがあり、たくさんのワークをすることはできませんでしたが、参加者のみなさんは楽しみながら「やさしい日本語」のコツをつかんでいただけたのではないかと思います。

-

参加者からの感想

「1時間があっという間だった。もっとワークをしてみたかった。」

「衝撃的だった。『やさしい日本語』の必要性がよくわかった。」 -

実施した感想

研修には中野消防署から、中野消防団の方14人、中野消防署災害時支援ボランティアの方5人が参加されました。消防署の職員だけでなく消防団やボランティアなど中野の地域の方が、「やさしい日本語」の研修に参加された意味は非常に大きいと思います。実際に災害が起こったときのことを考えると、とても心強い思いがしました。 また、「やさしい日本語」の研修の1週間後に、「防災フェアなかの」で参加者のみなさんは研修で学んだ「やさしい日本語」をすぐに実践する場がありました。AEDの説明の方も、「やさしい日本語」で説明するよう意識されていて、すばらしかったです。研修に参加された方から、「やさしい日本語を意識して話してみました。」という感想をいただきました。研修を受けられた方とそうでない方が、見ていてよくわかるほどでした。「やさしい日本語」の研修の効果が出ていて、担当者としてとてもうれしくなりました。

-

最後に…

今回は、「防災フェアなかの」の準備をする中で、「やさしい日本語」の研修をやりましょう!という話が出て、わずか2週間ほどで準備をしました。「やさしい日本語リーダー養成研修」を受講したときの教材等が活用できるのではないかと思い、特に防災に関するところを活用させていただきました。準備までに時間があまりありませんでしたが、東京都つながり創生財団の作成した動画等を活用することにより、有意義な研修をすることができました。

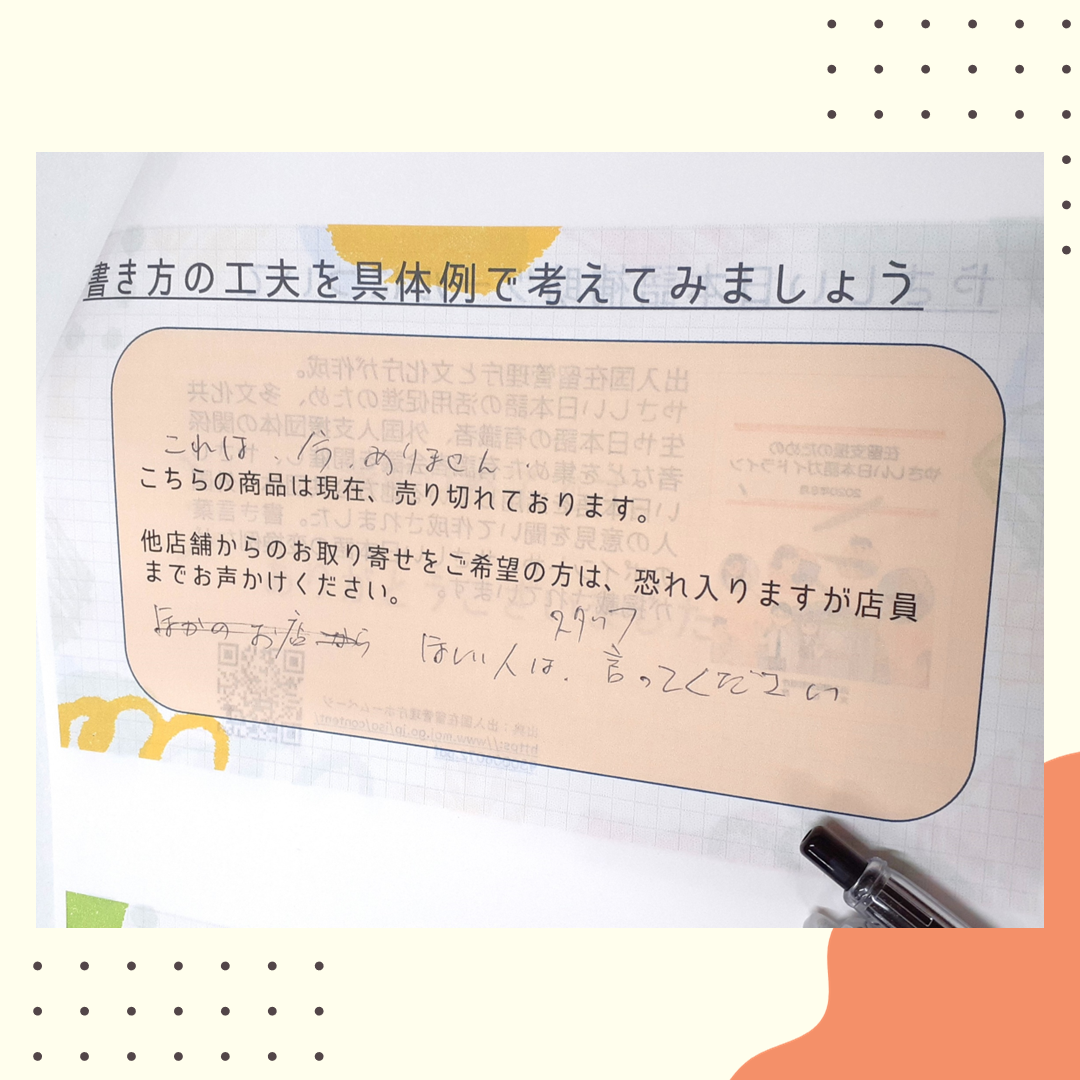

研修で提供された教材をアレンジして使用しました。

後半は日本語教室に参加している外国人に参加してもらい、やさしい日本語を話すワークを行いました。

-

やさしい日本語リーダー

-

-

やさしい日本語リーダー

JJさん(第1回研修受講)

-

取り組み時期

2023年6月

-

取り組んだ内容

説明会

-

対象

小平市国際交流協会ボランティア

-

人数

10人

-

時間

1時間半

-

実施形式

対面

-

実施することになった経緯

小平市国際交流協会のボランティア活動にある翻訳・通訳グループの一部として「やさしい日本語」も一言語として所属することとなり、その活動を立ち上げるための説明会を行いました。

-

参加者からの感想

「普段は災害のボランティアだが、『やさしい日本語』の重要性を感じるのでもっと勉強したい。」

「夫がアメリカ出身でお便りの難しさを感じているので力になりたい」 -

実施した感想

「やさしい日本語」には答えがないので、正解を求める人には難しいと感じました。いい加減さ(良い加減)が必要で、それが受け入れられない人にとっては、リライトは難しく感じてしまうようです。

-

最後に…

今回の説明会で集まったボランティアの方々とブラシュアップしながら、リライトに慣れていき、「やさしい日本語」を使える人を増やしていきたいです。

-

やさしい日本語リーダー

-

-

やさしい日本語リーダー

福田 博之さん(第3回研修受講)

-

取り組み時期

2023年11月

-

取り組んだ内容

授業

-

対象

明星大学 人文学部 福祉実践学科の学生

-

人数

20名程度

-

時間

1時間半の授業の一部

-

実施形式

対面

-

実施することになった経緯

明星大学の福祉実践学科から日野市の多文化共生に関することや、協会の活動ついて話をする講師派遣の依頼があり、その中で「やさしい日本語」の説明を行う際、こちらの資料を活用しました。

-

当日の様子

限られた時間内で、「やさしい日本語」の要点を話す際に、東京都つながり創生財団の資料は見やすくとても良くまとまっているため、要領よく説明することができました。

やさしい日本語への言い換えのワーク(クイズ)を2問出しましたが、電車遅延の動画とゴミ出しの動画を活用して問題を作りました。その点でも大変助かりました。動画の一場面を動画ではなく切り取り画像として利用しました。 -

参加者からの感想

「多文化共生について自分にできることにはどのようなことがあるのか、たとえば災害時の避難所に日本語に不慣れなかたがいたときにどうするか」、といった質問を学生にしたところ、「まずは話しかけることが大切で、やさしい日本語などで話しかけ、自分でなにか手伝えることがあれば対応し、まわりの協力が必要であれば、だれかに頼る」といった発言がありました。

-

実施した感想

授業に参加した学生へ、「やさしい日本語」について説明する前に「やさしい日本語」を知っているかどうか確認したところ、まったく手が挙がりませんでした。学生など若い世代へも認知度の向上に努める必要があると思いました。言い換えのクイズも短い文で作成しましたが、すぐに答えるのは難しい様子でした。実践することが意外に難しいということも体感してもらえたのではないかと思います。

-

最後に…

長時間の実践的な研修ではなく、短い時間で「やさしい日本語」の取り組みについて広く多くのかたに知っていただくという活動にも、こちらの資料はとても活用しやすいと思います。

-

やさしい日本語リーダー

-

-

やさしい日本語リーダー

根本 浩典さん(第2回研修受講)

-

実施月

2024年2月

-

取り組んだ内容

研修

-

対象

文京区在住・在学・在勤者

-

人数

12人

-

時間

2時間

-

実施形式

対面

-

実施することになった経緯

①日本語交流の会のような場における新規ボランティア活動者があまりいないという情報があった。

②夏のボランティア体験等で、やさしい日本語に関して興味を持つ 方が多かった。

③外国にルーツを持つ方が、ボランティア活動したいという声があり、活躍する場として活用したかった。 -

参加者からの感想

・「少人数で話すことができて良い時間を過ごせました。」

・「実際に外国ルーツの方とお話できて、相手の国の生活のことも知れて良かった。」

・「やさしい日本語をうまく使えるかが難しい。」 -

実施した感想

やさしい日本語が、相手によって伝え方がすべて同じではない。その中で、いくつのやり方を試してみるというところが伝わりづらかった。マニュアルのような鉄板があるわけではないので、柔軟性が求められることになると思う。自分で話すとすれば、それは良いのだが、それを人に伝えていく時に一度だけでそれを理解していただくのは難しいと感じた。

-

-

やさしい日本語リーダー

吉田さん(第4回研修受講)

-

実施月

2024年10月

-

取り組んだ内容

研修

-

対象

文京区民の方、やさしい日本語に興味のある方、多文化共生に関心のある方など

-

人数

14名(定員10名のところ、応募多数により15名に増員しました)

-

時間

2時間

-

実施形式

対面

-

実施することになった経緯

前年度に実施したやさしい日本語基礎講座が好評でしたし、ボランティア担当として「やさしい日本語」の普及啓発に注力していきたいという思いがあります。

-

当日の様子

A・B・Cの3グループに分かれ、講座前半は「やさしい日本語」の概要やポイントを学びます。後半は外国人ボランティア3名をゲストにお迎えし、グループワークを行いました。動画や文字の書き換えなどを通して、外国人の方にどのように伝えればよいかを考えました。

-

参加者からの感想

・「日本語ボランティアを具体的に行っていきたい。」

・「小・中・高校生に対する日本語支援など、今後ボランティア講座で扱ってもらいたいです。」

「どのようなボランティアに入っていけばよいか、やったことがなく、入口がわかりませんでした。いただいたご案内から入ってみようと思います。」

「もっと書き換えことばを学びたかった。」 -

実施した感想

座学の部分は要点を押さえる程度とし、外国人ゲストとの交流を主軸にした講座は、参加者の方から満足したという感想もあり、コンテンツとしてよかったと思います。各グループにファシリテーターを配置できなかったため、グループワークの進行や内容にムラが生じてしまい、次回以降の改善点となります。

-

最後に……

やさしい日本語を知っていただく本講座のような第一歩から、次のステップを求められる参加者の方に対して、どのような情報提供が望ましいのかを社協として協議しているところです。 リーダー養成研修を他係の職員にも受講してもらいたいと思っています。

-

-

やさしい日本語リーダー

福田博之さん(株式会社LIXIL 東日本業務部 LCD2023アンバサダー/第3回研修受講)

-

取り組み時期

2023年10月

-

取り組んだ内容

研修

-

対象

株式会社LIXIL 東日本業務部 社員

-

人数

199人

-

時間

1時間

-

実施形式

オンライン(Zoom)

-

実施することになった経緯

今回の勉強会は社内で毎年開催される全従業員参加型の「地域社会に貢献すること」を目的としたコミュニティデーのイベントの中で実施しました。弊社のインパクト戦略の一つである「多様性の尊重」というテーマでやさしい日本語をとりあげることとし、勉強会のタイトルを「LIXIL製品とやさしい日本語」としました。

-

当日の様子

部署の状況から、短時間での開催となりました。前半にやさしい日本語について説明し、その後、資料の書き換えを確認しました。今回は参加者同士でのグループワークなどが時間の関係で実施できなかったため、説明担当者があらかじめ書き換えたものを例として共有しました。書き換えをするうえで工夫した点、使用語彙の日本語能力試験のレベルや、書き換えに使用した言葉の選定理由などについて説明しました。また、現場で専門的な部位名称をどのように言い換えることができるかも確認しました。

時間の関係で一方的な説明の進行になったため、参加者の意見はアンケートという形で確認しました。やさしい日本語の必要性について、多くの参加者が様々な分野で取り組んだ方が良い活動であると認識していることが確認できました 。 -

参加者からの感想

「これから意識してやさしい日本語を使っていきたいなと思った。」

「やさしい日本語がもっと普及すればよいなと感じた。」

「やさしい日本語は日本人にとっても必要だと思った。日常から熟語を見たらやさしい日本語ではどのように表現するのか?という問題意識をもっていきたい。」

「震災という言葉でハッとした。日本人の私たちには当たり前にわかることが、外国の方はもちろん、子供や障碍者の方にもわかりやすく伝える工夫が必要だと思った。」 -

実施した感想

提供していただいた資料はとても分かりやすく、使いやすかったです。時間の関係ですべてを紹介することはできませんでしたが、書き言葉、話し言葉、ツールの使い方、FAQについては、そのまま添付資料として配布し、興味のある方があとで読むことができるようにしました。

弊社の資料には専門性が高いものがあるため、やさしい日本語のレベルを下げると情報量が減り、正確性にかける文章になるため、そのバランスが難しいと感じました。

-

やさしい日本語リーダー

-

-

やさしい日本語リーダー

大谷郁さん(東京都庭園美術館 学芸員 教育普及担当 / 第6回研修受講)

-

取り組み時期

2025年6月

-

取り組んだ内容

勉強会

-

対象

当館職員、受付・監視等スタッフ

-

人数

52人

-

時間

1時間

-

実施形式

対面

-

実施することになった経緯

当館では、2021年より教育普及担当の学芸員を中心に、やさしい日本語によるワークショップの実施やガイドブックの制作などに取り組んできました。2024年からは、防災訓練時のアナウンスやフリップボードにもやさしい日本語を取り入れるなど、その活用の幅を広げており、担当や部署の垣根を越えてやさしい日本語への理解をさらに深める必要性を感じていました。

こうした背景を踏まえ、今回は、日々来館者と接するスタッフが日常業務においてやさしい日本語を活用できるようにすることを目的に、勉強会を企画しました。 -

当日の様子

1時間という短い時間ではありましたが、やさしい日本語リーダー養成研修に参加した際の教材のおかげで、重要なポイントを絞って効果的に伝えることができました。後半には、チームごとにやさしい日本語に言い換えるワークも行い、「撮影はご遠慮ください」といった実際の館内での声かけや、当館ウェブサイトの文言を題材にすることで、楽しみながら自分ごととして取り組んでもらえたように感じています。

-

参加者からの感想

・「在留外国人の国籍の割合で、非英語圏の方が多いことに驚いた。」

・「3つのSは外国の方と話すとき以外にも、いつも心がけたいと思った。」

・「日本語をやさしくすると、ともすると、子ども相手のような話し方になりがちでしたが、伝えるためにはどうすればよいか、という視点が大切だということがわかった。」

・「勉強会で紹介された動画を見て、相手に寄りそう態度が大切なのだと思った。」 -

実施してみての感想(気づきや、難しさなど)

勉強会後に実施したアンケートでは、「今後の業務に活かしたい」とのコメントが多く寄せられ、実際に翌日から接客の中で早速実践したスタッフもいました。ガイドブック、防災訓練などを通じて「やさしい日本語について少しは知っていた」というスタッフは多かったものの、今回初めて勉強会を開催したことで、その背景や要点を改めて学び、より一層実践に結びつけることができるようになったのではないかと感じています。実施してよかったです。

勉強会の様子

-

やさしい日本語リーダー

-

-

やさしい日本語リーダー

滝澤さん、島田さん(東京都 生活文化局 都民生活部 地域活動推進課 / 第6回研修受講)

-

取り組み時期

2025年9月

-

取り組んだ内容

庁内での「やさしい日本語」オンライン研修

-

対象

東京都職員

-

時間

1時間

-

実施形式

オンライン(Teams)

-

実施することになった経緯

東京都生活文化局都民生活部地域活動推進課のやさしい日本語普及啓発事業の一環として、東京都庁内におけるやさしい日本語の認知度を向上させ、各部署で活用できる人材を育成することを目的に実施しました。

-

参加者からの感想

・「普段使っている言葉を、改めて見直してみたいと思いました。役所の文書は普通の人向けの文書でもわかりにくいように感じますので、普段からショート・シンプル・ストレートを心がけたいと思います。」

「多様性の時代にマッチした話し方にしないと伝わらないことがわかりました。長年働いていると、役所ことばに染まってしまい、わかりやすく話すということが、立ち止まって考えなくてはいけないとも思いました。」

・「情報伝達において合理的配慮が必要な方に説明するとき、相手に伝わるようわかりやすく説明することを心がけていたが、その重要性について再認識できた。」 -

実施してみての感想(気づきや、難しさなど)

オンラインでの実施だったので、やさしい日本語の概要やポイントについて、受講者の理解につながっているか不安でしたが、チャットを活用した練習問題では、多くの方に答えていただき、理解度を実感することができました。また、事後のアンケートでは、受講者の多くが「やさしい日本語」の活用に関して、「具体的な表現の仕方やノウハウ等の不足」を感じていることが分かり、来年度の研修実施の参考になりました。今後、アンケートでご回答いただいたように、受講者の方々がそれぞれのご所属で、やさしい日本語の活用を進めていただけたら嬉しいです。

-

やさしい日本語リーダー

-

-

やさしい日本語リーダー

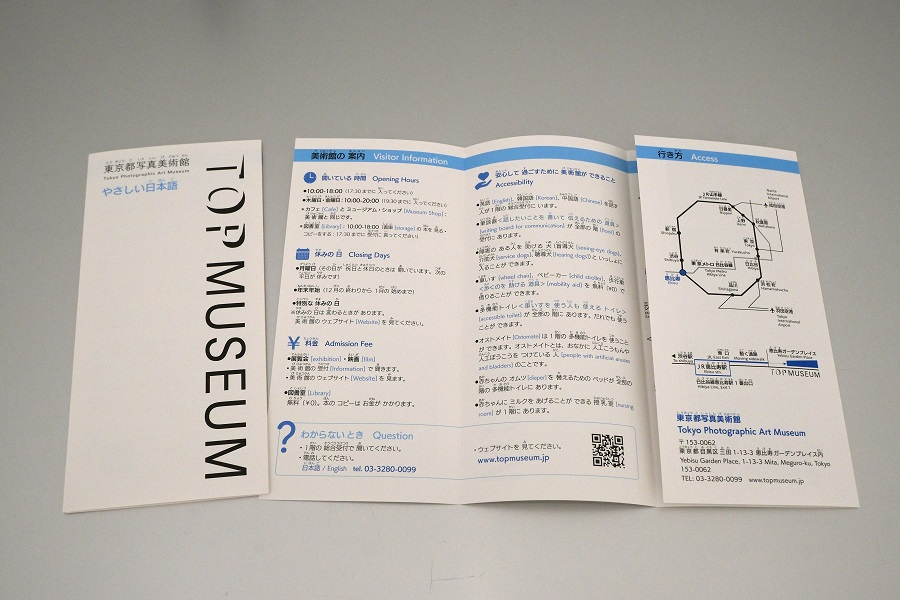

舟之川聖子さん(東京都写真美術館 管理課 管理係 社会共生担当係長/第5回研修受講)

-

取り組み時期

2024年度

-

取り組んだ内容

やさしい日本語版 施設案内パンフレットの作成

-

取り組みの経緯

もともと東京都写真美術館の施設案内パンフレットには、日本語、英語、韓国語、中国語(簡体字)のバリエーションがありました。そこにやさしい日本語版を加えることで、美術館をより身近に感じていただくきっかけになればと思い、制作しました。

-

取り組む中で難しかったこと・苦労したこと

以前少しだけやさしい日本語を学んだことがあり、自分で下訳にチャレンジしてみました。しかし、公的な施設の広報物としてのレベルにはなりませんでした。英語を一部に併記することにしたため、さらに頭を悩ませることになりましたが、さまざまな方に監修に入っていただき、なんとか完成させることができました。このパンフレットが本当に役に立つものになったかどうか、実際に使われるお客様の声をぜひ聞きたいです。

-

取り組みについての周囲の反応

「『筆談器』や『多機能トイレ』などの用語をやさしく言い換えているところがいいと思う。」

「対象となる方に届くよう、情報が集まっているところに広報ができるとよい。PDF版もあるので活用できたら。」

「このパンフレットの対象者が来館層にどれくらいいるのか、知りたいところです。」 -

実施してみての感想(気づきや、難しさなど)

やさしい日本語に翻訳する作業を通して、自分の母語をひらいて客観的に見ることができ、自分の文章作成の癖にも気づきました。もともと言語に関心があったこともあり、単純におもしろいと感じました。対象を「日本語が母語ではない日本在住者で、おおむねN4~N5レベルの日本語学習者」と定めてからは、進めやすくなりました。「誰に・何を届けたいのか」を軸に持つ大切さを学び直す経験でした。

-

最後に……

今年度、職員向けにやさしい日本語研修の実施を予定しています。直接お客様に対してやさしい日本語で話したり書いたりすることがなくても、知識として持っておくと、何かのときに役に立ちます。ぜひいろんな方に参加してもらえたらと思っています。

やさしい日本語版 施設案内パンフレット PDF版を見る

-

やさしい日本語リーダー

-

やさしい日本語リーダー

研修で提供された教材をアレンジして使用しました。

-

やさしい日本語リーダー