出かける

奥深い能の世界に触れる

躍動感あふれる動きや英雄が活躍するストーリーを特徴とする歌舞伎に比べ、能面をつけて演じる能は、いささか分かりづらいと評されがちだ。能の世界は謎めいていて、決まり事も多い。まずは一度鑑賞してみるのもいいが、舞台の上で何が起きているか分からなければ、この長い伝統を誇る芸術の素晴らしさを深く味わうことはできない。

さまざまな要素が盛り込まれた詩的な能の表現を理解するのは、日本人であっても容易ではないと聞く。細かなニュアンスを理解するには、相当深い学びが必要だ。

そんな能の敷居の高さを取り払うイベントが、アーツカウンシル東京により企画された。今年2月、品川区にある十四世喜多六平太記念能楽堂(喜多能楽堂)で特別上演された『能「隅田川」~悲しみを覆う声~』だ。

洗練された文化

この公演は、英語字幕を伴う演出で上演された。控えめに設置されたスクリーンに投影された字幕は分かりやすく、かつ元の日本語の詩的な美しさを損なわない英語であった。

日本の伝統芸能では、解説にオーディオガイドが用いられることが多い。しかし、能においては、囃子と呼ばれるわずか数名で構成される楽器隊が奏でる音に、しっかりと耳を傾けることが重要だ。そして、言葉の意味を理解するよりも、能の持つ精神性を感覚的に体験することにこそ価値がある。仏教の念仏が謡(うたい)と呼ばれる台詞や歌にどのように織り込まれているかなども、注目すべきポイントだ。

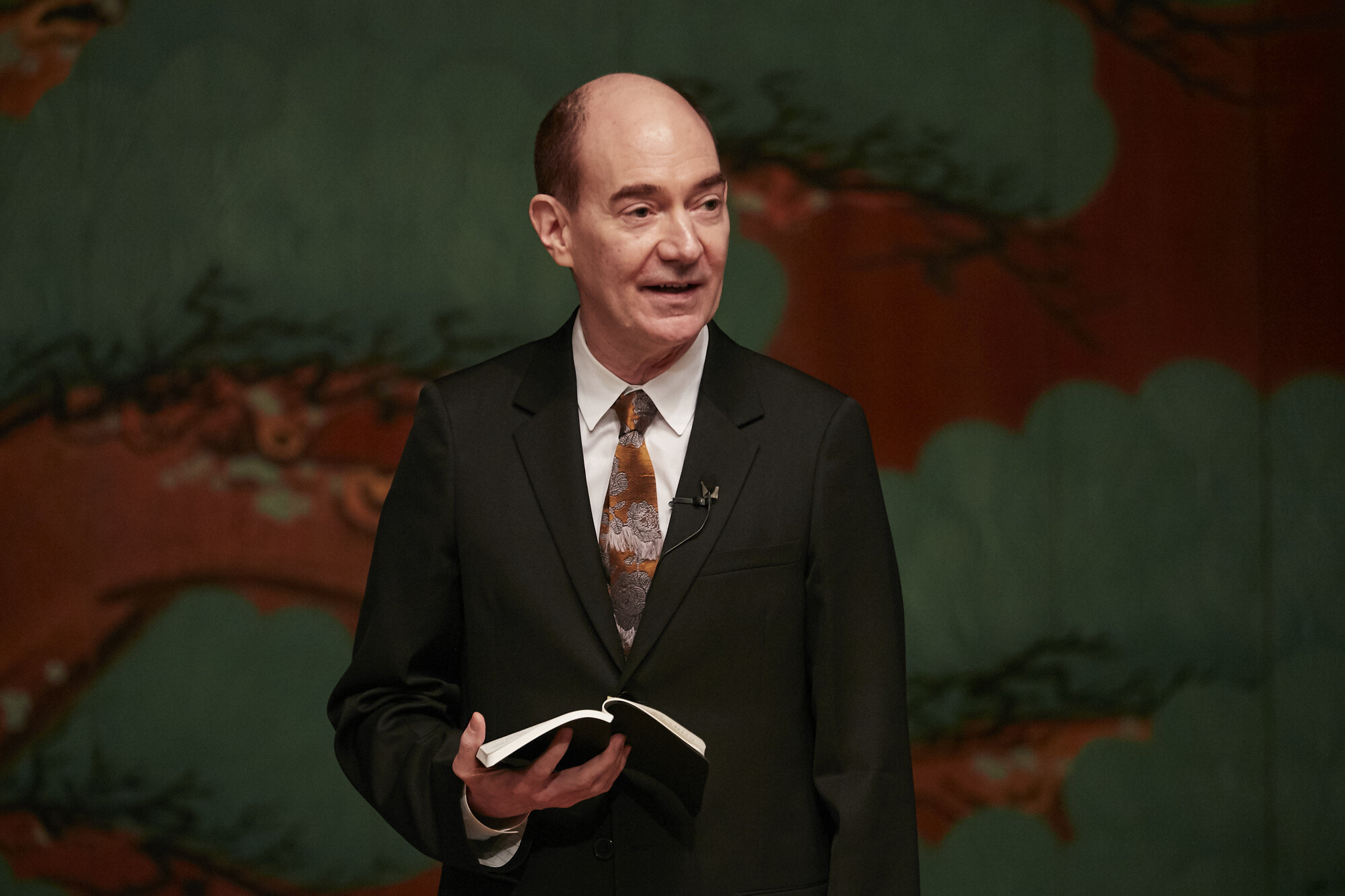

このイベントでは、観客がより深く能を味わえるよう、上演前に曲目の解説が日本語と英語で行われた。解説を務めたのは、著名な学者でありテレビでも活躍する国文学研究資料館館長のロバート キャンベル氏だ。

キャンベル氏は、何世紀も前につくられた物語の概要を説明し、さらにある程度の知識をもつ観劇好きの外国人でもなかなか知らない重要な鑑賞ポイントを教えてくれた。

「隅田川」という物語には、文化の壁を超えて人の心に訴えかける力がある。イギリスの近代作曲家、ベンジャミン・ブリテン(1913-76)は「隅田川」に影響を受け、この古い物語からオペラ「カーリュー・リバー」を作り上げた。オペラが完成したのは1964年。脚本を手掛けたのは作家であり詩人でもあるウィリアム・プローマー(1903-73)だ。

能の発声を体験

キャンベル氏による文化的な観点からの説明が終わると、舞台の上に二人の能楽師が登場した。観世流能楽師の山村庸子師と喜多流能楽師の金子敬一郎師だ。二人は観客に向け、独特な能の発声の基本をレクチャーしてくれた。

日本語、英語による説明が終わると、観客が一体となって発声練習を行うワークショップが始まった。観客の声がひとつの音となり、歴史ある能楽堂を満たしていく。私たちはさらに、今回の曲目において重要な意味を持つ謡や所作も学んだ。

事前学習を済ませたら、いよいよ能の上演が始まる。速やかに舞台が整えられると、静寂に包まれる中、囃子といわれる楽器の演奏者と地謡といわれるコーラス隊が舞台へと現れた。

やがて太鼓が打たれ、笛の乾いた音色が響き渡ると、会場の空気は一変し、「隅田川」の世界に引き込まれていく。演者はわずか四人。そのうちの一人は、舞台の終盤まで姿を見せない。シンプルな演出でありながら、そこには一見しただけではわからない奥深さが隠されていた。

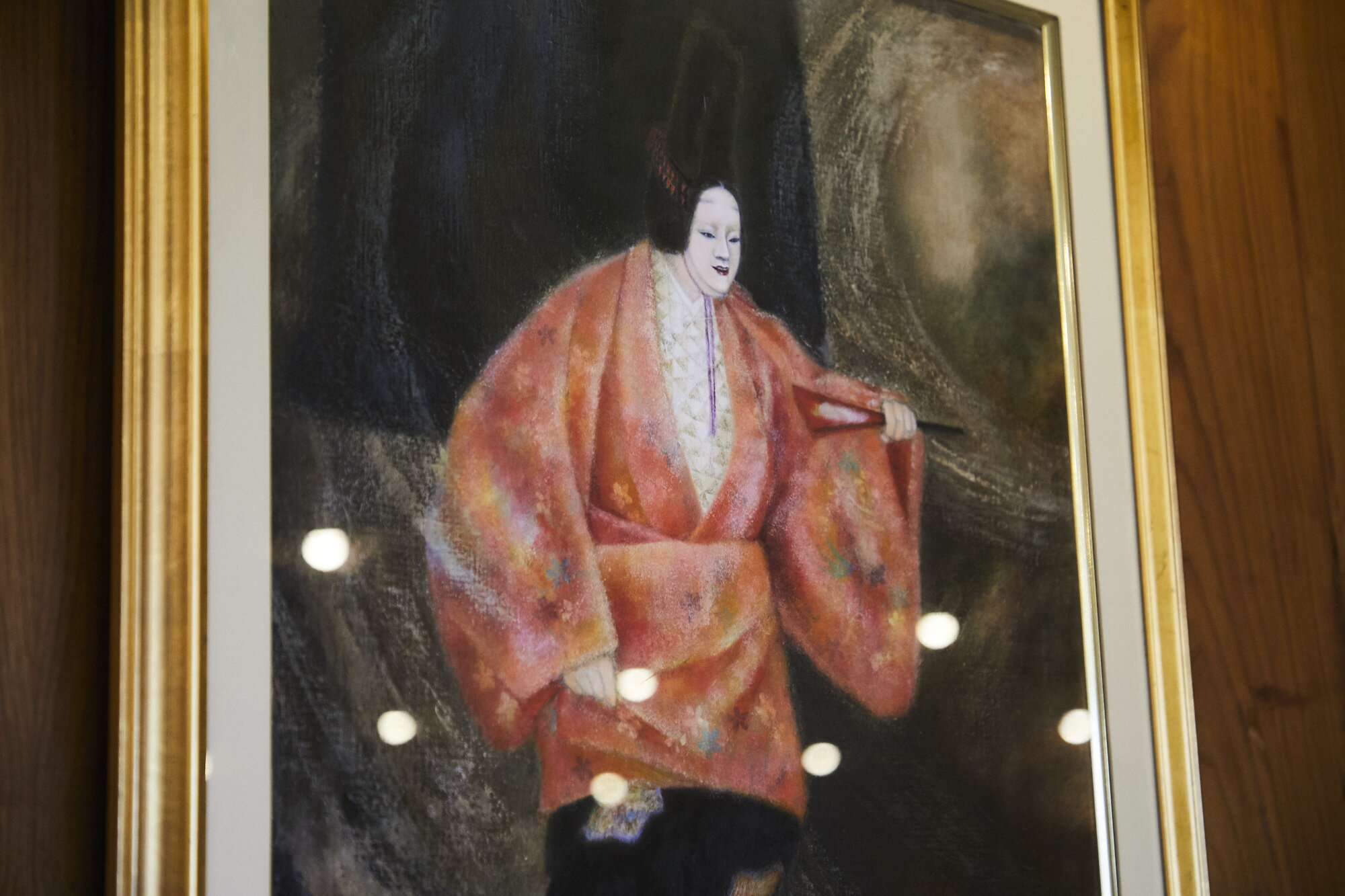

能は能面をつけて演じるものだと思っていた人は驚くかもしれないが、「隅田川」に出てくる面はただ一つ、「狂女」の面だけだ。この公演で「狂女」を演じたのは、能楽師として高い評価を受けている友枝雄人師だ。能楽師は一つの繋ぎ目もない面から、様々な感情を生み出していく。わずかに頭を傾けるだけで、観客の感情を激しく揺さぶるのだ。

長く受け継がれてきた名作

「隅田川」という曲目は、物語のあらすじや演出が何世紀も前の初演時とほとんど変わっていない。行方知れずの我が子を思い、憔悴しながらも必死に息子を探す「狂女」は、今も東京を流れる隅田川の渡し舟に乗ろうとする。そこで繰り広げられる船頭と同乗した旅人との会話から、「狂女」の息子はこの隅田川の川岸で亡くなったということが、次第に明らかになっていく。

この悲劇的な結末を知った観客は、いつ、その痛ましい真実に気づくのだろうと思いながら、「狂女」の面をつけた主人公を見守る。このあまりに悲しい親子の物語は、何世紀もの時を超え、今もなお、人々の心を捉え続けている。

学びを深める

「隅田川」というシンプルな曲目には、まだまだ学ぶべきことがたくさんある。このため終演後に、舞台のテーマや演出に関するアフタートークが日本語と英語で行われた。登壇したのは、野上記念法政大学能楽研究所所長の山中玲子氏と武蔵大学の准教授であるパトリック・シュウェマー氏だ。

二人のやりとりは観客をさらに深く能の世界へと誘う。しかしこのような対談であっても、不朽の名作の表層に軽く触れたにすぎない。それでも全てのプログラムが日本語と英語で解説されたことで、基本的な知識をしっかりと得ると同時に、もっと知りたいと思わせる能との出会いになったことだろう。

能の世界を日本語と英語で解説してくれるプログラムに興味を持った方は、アーツカウンシル東京が主催する伝統文化事業のプログラムをチェックしてみよう。詳細は以下のリンク先で確認することができる。

アーツカウンシル東京 2019外国人向け伝統文化・芸能 体験・鑑賞プログラム 庭園能 -都会の杜、体感する日本の美-

*この記事は、2019年07月08日に東京都国際交流委員会が運営していたLife in Tokyoに掲載したものです。