出かける

大人も子供も楽しめる!工場見学ツアー

「工場見学」と聞くと、小学校の遠足や課外活動と思う人も多いのではないでしょうか。しかし最近では、探求心のある大人も満足させてくれる工場見学スポットが数多くあります。暮らしの中で出会った、日本のメーカーが製造する食品や飲料などに興味があったら、それらを製造している工場の見学に出かけてみるのもおすすめです。

今回ご紹介するのは、西東京エリアにある「サントリー〈天然水のビール工場〉東京・武蔵野ブルワリー」。試飲付きの無料ツアーがあるこの工場は、電車と無料シャトルバスを乗り継げば、都心から1時間以内で簡単にアクセスが可能です。サントリーの代表的なビールである「ザ・プレミアム・モルツ」の製造工程や背景などを知ることができます。

JR南武線・京王線「分倍河原」駅に到着後は、バスターミナルで「ザ・プレミアム・モルツ」カラーのシャトルバスに乗り継ぎます。幼少の頃、課外学習に参加する時のように、ワクワクドキドキ!期待感で胸が高鳴ります。

日本におけるビールやウィスキーの歴史を学ぶことは、外国人にとっては興味深く、新しい発見があるかもしれません。

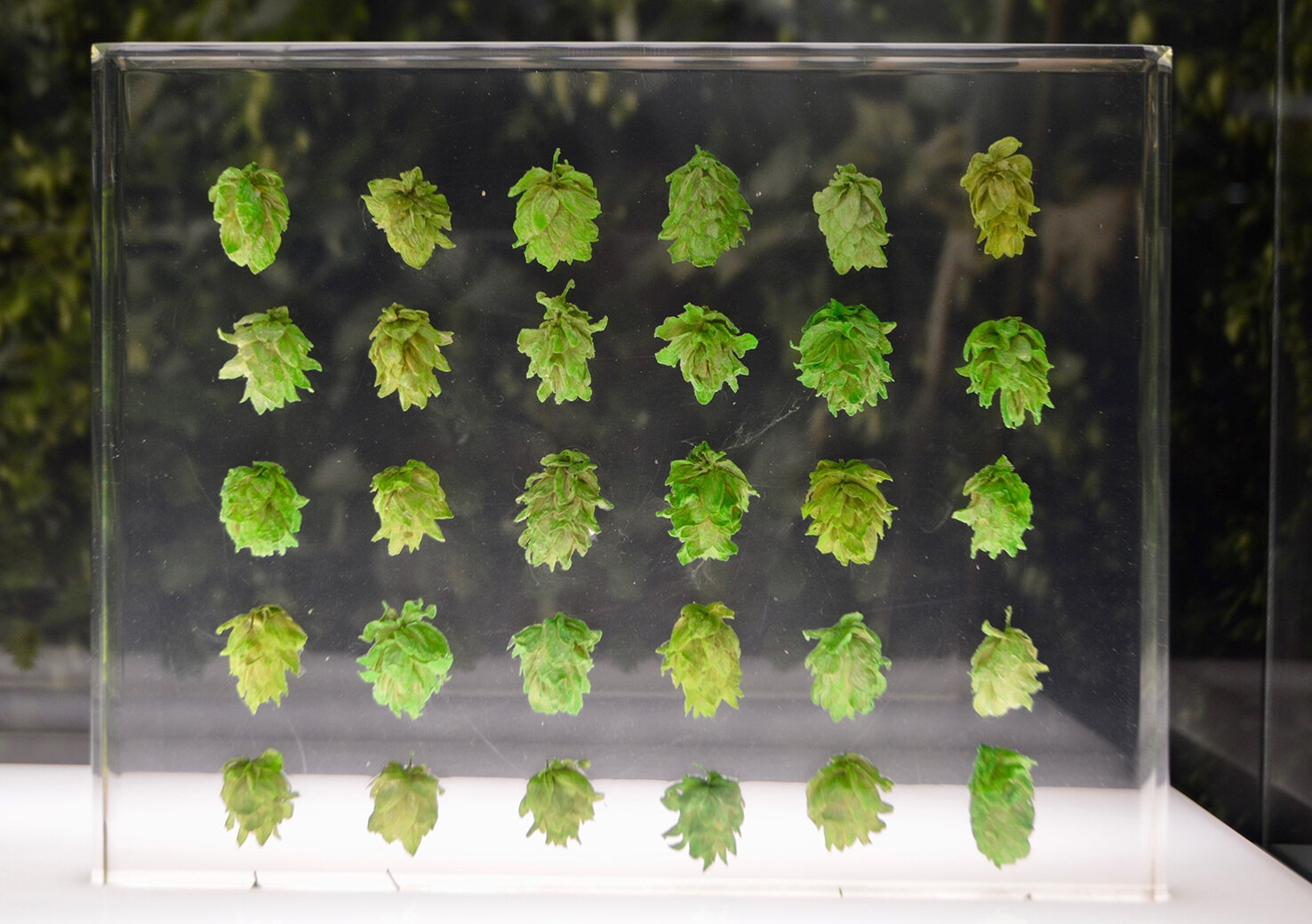

工場見学ツアーでは、ビールの製造工程を学ぶことができます。中でも印象的だったのは、サントリーがビール工場の「立地」にこだわっているということ。理由は「水」です。ビールを芳醇な香りや風味にするためには、原料である麦芽とホップだけでなく、ビールの全成分のうちの多くを占めている「水」がとても重要なのだそう。

そこでサントリーは「水」を重視して、日本国内の自社ビール工場全4施設を、良質な天然水が採水できる場所に置いています。

こうして、水にこだわることで、素材の「旨み」を十分に引き出しているのです。サントリーでは、今後も天然水の恩恵を受けられるよう、水源エリアの保全活動も行なっています。

また、ビールの原材料や製造工程を学ぶうちに、そのプロセスに、どれほどの手間がかけられているかということに驚かされます。というのも、素材やビールが最高の状態かどうかのチェックは、機械だけではなく、最後は「人間の五感」によって行われているのです。人間の感覚以上に優れたものは存在しないのですね。

このツアーでは詳しい展示やスタッフの案内に加え、外国語の音声ガイドもあります。ツアー終了後は、専門家とまではいかなくとも、サントリーの「ザ・プレミアム・モルツ」がなぜ美味しいのか、なぜこんなにも人気なのか、その理由が分かるようになります。

見学が終わるとお待ちかねの試飲タイム。リラックスした雰囲気の中で、サントリーが提供するビール を飲み比べできます。ソフトドリンクやおつまみもあります。これらは、すべて無料です。

試飲の後は、ビール、スナック菓子やスイーツなどを販売するショップもあるので、送迎バスを待つ間に、立ち寄ってみて!

見学ツアーの予約は、事前にインターネットもしくは電話(日本語のみ)で。週末は混み合うため、特に団体の場合は早めの予約を入れた方がベター。外国語の音声ガイドが必要な場合は、予約時にスタッフに伝えておきましょう。

注意してほしいことは、工場見学であっても20歳未満の未成年はアルコールの試飲、およびアルコールが含まれる商品の購入が禁止されています。また当日、車・バイク・自転車の運転をする方も、ツアー中、アルコールの試飲ができませんが、ソフトドリンクの試飲を楽しむことができます。

ほかにも・・・

東京都内には、他にも工場見学スポットが数多くありますが、日本語での案内のみのところがほとんど。家族みんなが日本語の案内で問題なければ、西東京エリア・調布市にあるキューピーの「マヨテラス」がおすすめ。このツアーも無料で、事前に予約すれば誰でも参加できます。子どもからお年寄りまで、日本の食卓に欠かせないキユーピーのマヨネーズについて、新しい発見があることでしょう!

詳細情報や予約については以下のサイトを参照してください。

サントリー〈天然水のビール工場〉東京・武蔵野ブルワリー 工場見学

https://www.suntory.co.jp/factory/musashino/

(ウェブサイトは日本語のみ、外国語の音声ガイドあり)

マヨテラス

https://www.kewpie.co.jp/entertainment/mayoterrace/

(ウェブサイトおよび見学ツアーともに日本語のみ)

*この記事は、2018年10月09日に東京都国際交流委員会が運営していたLife in Tokyoに掲載したものです。