出かける

悠久の時を超え、神秘的な世界へと誘う「日原鍾乳洞」

じりじりとした陽射しが注ぐ暑い夏の日、ひとときの涼を求めて奥多摩へとやってきた。目指すは東京都の天然記念物「日原鍾乳洞」。関東でも随一のスケールを誇るこの鍾乳洞には、自然が生み出した幻想的な空間を味わいに、老若男女が訪れる。

入口付近を見ると、ジャケットを羽織る人々が目にとまる。それもそのはず、洞内の気温は年間を通じて平均11℃と、夏は涼しく、冬は暖かい。天然の温度調節がなされているのだ。ひとたび入口に立つと、ひんやりとした冷気が伝わってくる。洞内に足を踏み入れると、冷たい霧の中を歩いているような気分になった。

通路に沿って歩いていくと、各所の立て札の多くに仏教用語が用いられていることに気づいた。これは、日原鍾乳洞が古くから山に籠り厳しい修行をする修験道の聖地とされてきたことに起因しているのだそうだ。中国から真言密教をもたらした弘法大師が修行したといわれる空洞は、今でも信仰の名残を感じさせる。

必ず立ち寄りたい見どころのひとつは、水琴窟と呼ばれる空間だ。足を止め、静かに耳を澄ませてみると、どこからともなく透き通った小さな音色が聴こえてくる。これは岩の中で滴り落ちる水が地中に埋められた瓶に響く音で、その密やかで幽玄な旋律に、思わず目を閉じて酔いしれてしまう。

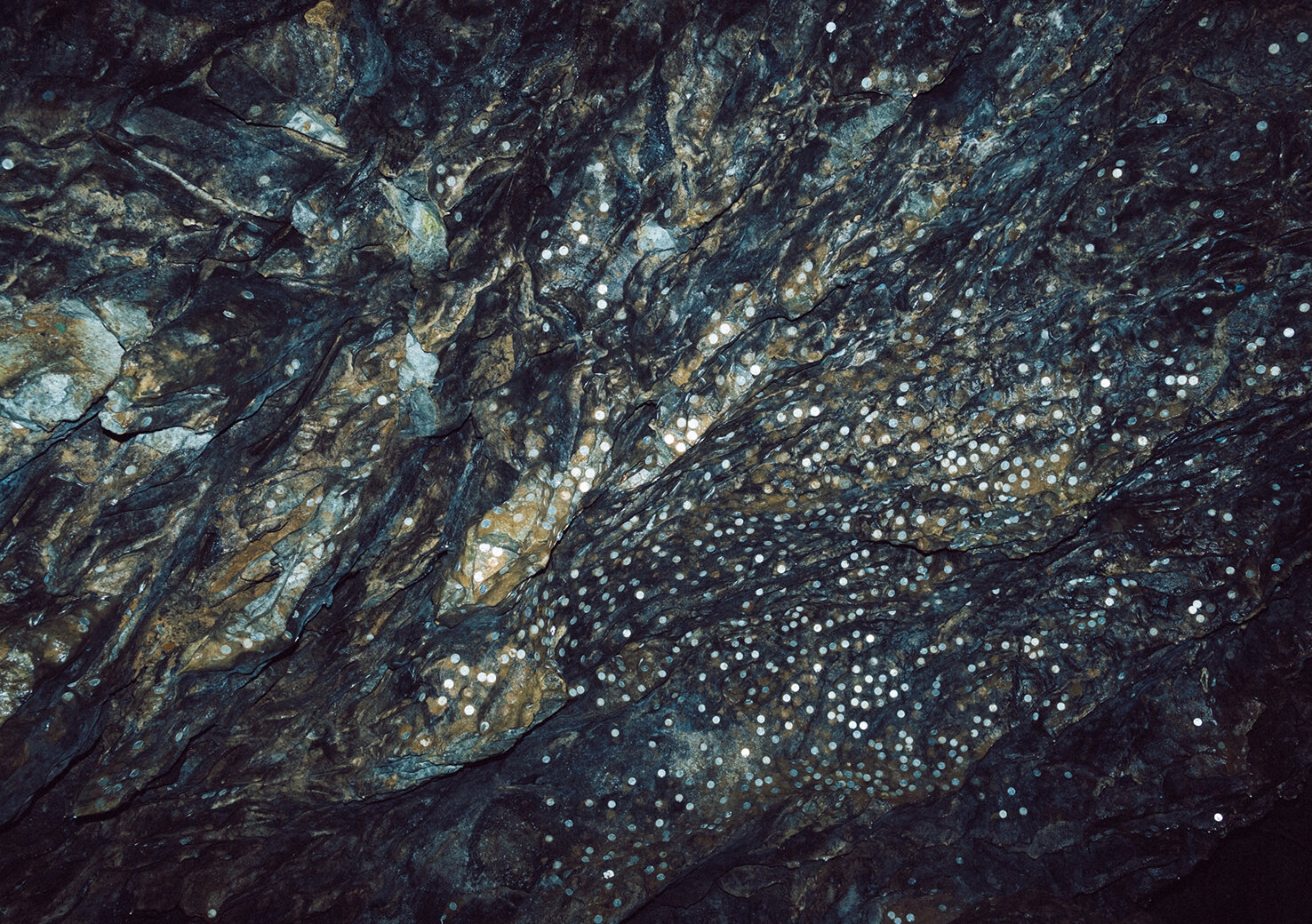

さらに先へ進むと、様々な色でライトアップされた「死出の山」という広大な空間に出た。これほど巨大な地下空間が、自然の営みで造られたということに、驚かずにはいられない。神秘的な雰囲気に圧倒されながら階段を登ると、縁結び観音が鎮座する「さいの河原」にたどり着いた。観音様の周辺の石には、鈍い輝きを放つ銀色の何かが無数に貼りついている。目を凝らしてよく見ると、それは1円硬貨であった。 ここを訪れた人々が大いなるものを感じ、祈りと願いを込めて残していったのだろう。

さいの河原をぐるりと一周し水琴窟まで戻ると、今度は新洞へと続く急な階段を登った。 天井から氷柱状に下がる鍾乳石、床に固まって積る石筍、それらが繋がってできる石柱が乱立するこの新洞は、たった55年前、奇跡的に手つかずの状態で発見されたのだそうだ。洞内の石が1cm伸びるのに、鍾乳石は約70年、石筍は約130年を要するといわれている。つまりこの眺めは、数十万年以上の時が積み重なってできた、自然の創造物なのである。中でも「金剛杖」と呼ばれる2m50cmの石筍は、独特の神々しさを放っていた。

入口に戻り外に出ると、さっきまでの時間が嘘のように、夏の暑さが戻ってきた。地下に広がる悠久の時が生んだ空間は、猛暑だけでなく現実をも忘れさせる、幻想的な世界だった。

日原鍾乳洞

住所:西多摩郡奥多摩町日原

アクセス:JR奥多摩駅から西東京バス

[平日]鍾乳洞行き終点下車 下車後徒歩5分

[土、日祝、8月]東日原行き終点下車 下車後徒歩25分

電話:0428-83-8491

営業時間:[4月1日~11月30日] 8時~17時 、[12月1日~3月31日]8時30分~16時30分

定休日:12月30日~1月3日

日原鍾乳洞 ホームページ

*この記事は、2017年09月25日に東京都国際交流委員会が運営していたLife in Tokyoに掲載したものです。