クローズアップ

西が丘三丁目自治会 多文化クラブ ~学生たちと共に目指す、外国人住民と協力しながら共生する地域~

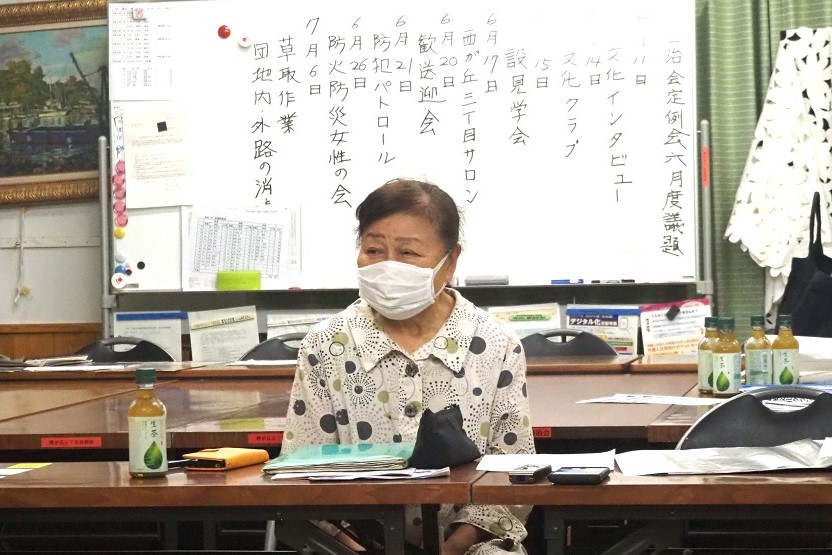

板橋区との区境に位置する都営住宅、北区・西が丘三丁目団地。全450戸のうち10%を超えるという外国人世帯の数は年々増加傾向にあります。団地の住民たちが加入する「西が丘三丁目自治会」では、大学との協働による多文化共生の取り組みが進んでいます。自治会の活動について、自治会会長の佐々木チヨさんと役員のみなさん、東洋大学社会学部准教授村上一基先生に、お話を伺いました。

外国人住民と共に暮らしていくために、日本語サロンを開始

西が丘三丁目団地には、2014年ごろから年々外国人住民の数が増えてきました。それに伴い、ごみの捨て方などをはじめとする団地のルールに関して、さまざまなトラブルが少しずつ報告されるようになりました。自治会としてできることを模索し、2019年から北区の助成を受け、NPO法人と協力して日本語サロンの運営を始めました。

そのときの状況について、当時から会長を務める佐々木さんはこう話します。「トラブルの原因のほとんどは、言語と文化の違いによるものです。ルールを知らなかったり、習慣が違ったりすることからトラブルが生じていました。団地の日本人住民は高齢化していますが、逆に外国人住民は子供のいる世帯など、若い人たちが多いんです。団地の自治会を運営する上では、若い人たちの力が不可欠だと感じてきました。せっかく同じところに住んでいるなら、できるだけ軋轢を生まず、一緒にやっていけないかと考えました。外国人住民のみなさんと、少しでも日本語でお話しできればと、日本語サロンを開きました」。

北区の助成事業は3年間で終了しましたが、その後2022年からは、東洋大学の社会学部があとを引き継ぐ形で、「多文化クラブ」の取り組みが始まりました。

月に1度、交流の場として「多文化クラブ」を開催

写真提供:西が丘三丁目自治会 多文化クラブ

「多文化クラブ」の開催は月に1回。外国人住民にアンケートをとり、人が集まりやすい土曜の午前に開くことを決めました。団地の集会所で、学生5~6人のほか、毎回15人程度の団地住民が集まります。参加者のほとんどは外国ルーツの子どもです。子どもとは、楽しく話をしたり、宿題を手伝ったりしながら交流します。大人に対しては、困りごとのサポートをすることもあるそうです。

「住み始めたばかりの人からは、役所の書類の記入方法について質問があったりします。保育園への入園手続きや、仕事の悩みについて相談があったときは、必要な窓口を調べて、紹介することもあります」と、佐々木さん。月に1度、定期的に開催することで、外国人住民の間にも少しずつ会が浸透し、対話がしやすくなった実感があるそうです。

「多文化クラブ」の開催については、作成したチラシを回覧・掲示して住民に告知しています。それに加え、当日の朝には佐々木さんが自ら住民に電話をかけ、参加を促しているそうです。積極的な広報活動のおかげで、活動に毎回参加する子どもも多いそうです。

多文化クラブで使ってほしいと折り紙やお手玉などを差し入れしてくれる住民も出てきました。「子どもたちの声が聞こえてくる環境は、平和でいいものだと思います。子どもたちの居場所をつくるのは大事なことです」と佐々木さんは話します。

役員と団地の子どもとの間で、学生が果たす「ワンクッション」の役割

写真提供:西が丘三丁目自治会 多文化クラブ

「多文化クラブ」の特徴は、団地住民のほかに、学生が関わっていることです。この活動は、地域活動であると同時に、東洋大学社会学部国際社会学科が実施する授業の一環でもあります。授業では、地域における「多文化共生」について学生たちが実際に活動し、そうした中で自ら課題を見つけることを目的としています。

指導教員の村上先生は、本活動の意義についてこう話します。「多文化共生を学ぶ上では、座学だけではなく、地域の実情に触れることが重要です。そして西が丘三丁目における活動は、学生が地域社会や、地域のみなさんに関わること自体にも大きな意味があると考えています。第三者として地域に関わると、さまざまなことが見えてきます。自分が住んでいる地域で活動をするのとは、また別の利点があると感じています」。学生も毎月通ううちに、地域に住む子どもたちに愛着を感じ、主体的に取り組む様子が見られるそうです。

また自治会長の佐々木さんも、学生たちが本活動に関わることに、大きな手ごたえを感じています。「団地に住む子どもと、私たち役員の年齢には、かなり開きがあります。その間に学生さんが入ることで、とてもいいワンクッションになってくれていると感じています。子どもたちも、学生さんと遊びたいから多文化クラブに参加している部分も大きいと思います」。

ネパール人住民の発案で始まった、多国籍料理の交流会

写真提供:西が丘三丁目自治会 多文化クラブ

定期開催の「多文化クラブ」のほか、自治会では学生とともに、お祭りや交流会など、さまざまなイベントも開いています。昨年7月に開催した「多文化まつり」は、幅広い世代の人に参加してもらうことを目的に開催したお祭りです。ヨーヨー釣りや、かき氷という日本ならではの催しのほか、ネパール住民の協力によりヘナタトゥーという、ボディペイント体験も実施しました。

そして昨年12月には、一昨年に引き続き、多国籍の料理を一緒に作って食べる「多文化交流会」を開催しました。昨年は、ネパール、モンゴル、ミャンマー出身者の協力のもと、各国の料理を作ったそうです。普段あまり馴染みのない料理や食材を前に、みんなで会話を楽しみながら食事をしました。

自治会副会長の蓑毛平和さんは、外国人住民にも「ぜひ団地の中で何かしらの役割を担ってほしい」と話します。「たとえばイベントに参加した人に、ただ『次も来てください』と言うだけではプレッシャーになってしまいます。些細なことでも、『次回はこれをあなたにお願いしたい』というだけで、受け身ではなくなり、参加しやすくなるように思います」。

実際に、「多文化交流会」は、ネパール住民の人が「パーティーをやりたい」と言ったことをきっかけに、みんなで協力し、料理を通して交流するイベントの企画として立ち上がりました。外国人住民がただの参加者にとどまらず、団地住民の一人として一緒に活動することが重要だと、自治会のみなさんは考えています。

地域で暮らす上で、頼られること、話し合うこと

写真提供:西が丘三丁目自治会 多文化クラブ

「多文化クラブ」の取り組みが始まって一番大きく感じている変化は、「住民みんなと話ができるようになったこと」だと、佐々木さんは話します。

「外国人住民の方々も、最初のころは、こちらが声をかけてもどうすればいいのか、戸惑っている感じがありました。それでも会うたびにできるだけあいさつをして話しかけたこともあって、あいさつが住民共通の習慣になりました。今では声をかければ、必ず相手からも返ってきます。日々のコミュニケーションは、やはりあいさつに始まり、あいさつに終わると思うんです」。佐々木さんの言葉通り、役員のみなさんは「多文化クラブ」などの場だけでなく、廊下やエレベーターの中など、団地内で子どもに会うたび積極的に声をかけるよう心がけているそうです。

西が丘三丁目自治会と東洋大学は、今後も一緒に取り組みを続けていく予定です。ただ現状、学生は一年ごとにすべてのメンバーが入れ替わります。「せっかく地域がはじめた取り組みを大学側の都合でなくしてはならない。学生についても二年間など継続的に関わることのできる仕組みを作りたい」と、村上先生。より深く学生が関わっていくため、今後もより良い形を探っていくということです。

佐々木さんは、「多文化クラブ」の今後の目標について「まずは継続することが一番大事」と話します。「現状、自治会にはまだ外国ルーツの役員がいません。地域の一員として頼られること、そして信頼して話し合えることは、外国から移り住んだ住民にも大きな意味があると思います。今後ぜひ一緒に役員ができる方が出てくれば、と思います」。

みんなが住む環境をより楽しく、居心地よくするために、今後も西が丘三丁目の自治活動が続いていきます。

*本記事は取材時点での情報をもとに作成しています。最新の情報については、団体へ直接お問い合わせください。