クローズアップ

みんなで多文化交流 in 江東 ~日本人住民と外国人住民が一緒に取り組む、思いやりと助け合いの生まれる地域づくり~

江東区大島地域で活動する「みんなで多文化交流 in 江東」は多様な国籍の幅広い世代のメンバーが、交流を楽しみながら地域づくりに取り組む団体です。

団地をはじめ、地域の日本人高齢住民と若い外国人住民の割合が高まる中で、お互いの接点を増やそうと、日本人高齢住民たちからの発案で活動が始まりました。活動の柱の一つ「カルチュラル・エクスチェンジ」の企画や実施を担当しているトリパテイ・ロパムドラさん(リーパさん)と中野玲子さんに、お話を伺いました。

多様なメンバーで一緒に取り組む地域づくり

区内や隣接区に複数のインターナショナルスクールがあり、都内で4番目に多く外国人が住む、江東区(2024年10月現在)。区内にインディア・インターナショナルスクールがあるため、中国、韓国に次ぎ、3番目にインド出身者が多く住んでいることも特徴です。

大島六丁目団地とその周辺地域にはインドをはじめ、中国やネパール、ベトナムなどから来た若い外国人家族が多く住んでいます。一方で昔からその地域に住んでいる日本人は高齢化しており、住民の国籍や世代、生活スタイルも多様化したことで、いかに住民みんなが安全に、楽しく住める地域を作っていくかが課題となっていました。

大島地区の自治会連合会長や各自治会、町会長、地域有志が集まって協議を開始し、それから1年後の2021年秋、お互いの接点を増やすために「みんなで多文化交流in江東」の活動が始まったといいます。

団体では外国人住民と日本人住民が活動を通してお互いの文化や習慣を伝え合うことで、双方の思いやり、助け合いが生まれる、そんな地域づくりを目指します。

現在団体では、大島地域内外から日本、インド、ベトナム、ペルーなどさまざまな国籍の、中学生から80代までの幅広い世代のメンバーが活動に参加しています。町会活動に関わる地域住民に加え、国際交流活動を行っている人、多文化共生や日本語教育をはじめ、さまざまな分野を専門とする研究者など 、メンバーは多様なバックグラウンドを持っています。

「自治会副会長や社会福祉協議会の会長など、キーパーソンが複数所属しているのが私たちの強みです。みんなが自分の得意な領域で、さまざまな人を活動に巻き込んでいます」と、中野さん。

多様な人々が集う場だからこそ、まずは相手の話を聞く

団体では、メンバー「みんなでやること」を大切にしているそうです。外国人も「ゲスト」としてではなく、「メンバー」として企画会議や活動に積極的に参加しています。

「みんなで多文化交流 in 江東」という団体の名称も、幅広い年代・国籍のメンバーが共存するこの団体ならではの工夫がされています。当初、「多文化交流、国際交流」など活動内容をメインにした名前をつけようとしたところ、リーパさんの息子さんから「それだと外国人は分からないので、グローバルやフレンドシップといった単語を付けた方が良い」という提案が。しかし日本人の高齢者は「カタカナ表記でも英語だから難しく感じる」と。そこで、外国人の日本語支援のボランティアをしているメンバーから、外国人でも理解しやすいひらがなを入れることと、誰もが参加できることが伝わるよう、「みんなで」を入れることが提案されました。

「シンプルだけれど、みんなで意見を出し合った名前なので、とても好きです。この話し合いを通して、メンバー間の理解を深めることができました」と、お二人は話します。

多様な人々が話し合う場でリーパさんは、「まずはみんなの話を聞く」ことを大切にしていると話します。「アイディアを聞いた時に、最初から否定せず、まずは聞きます。自分の考えとは違うことも含めて、みんながいろいろなことを喋るのを楽しみ、面白いと感じます」。

中野さんも「文化や考え方に違いはありますが、それを問題とは捉えていません。カオスを楽しんでもいます。時間をかけて話し合いを重ねる中で、最近ようやく共通の価値観のようなものができてきたようにも感じます」と語ります。

文化を交換することで、お互いのことを知る

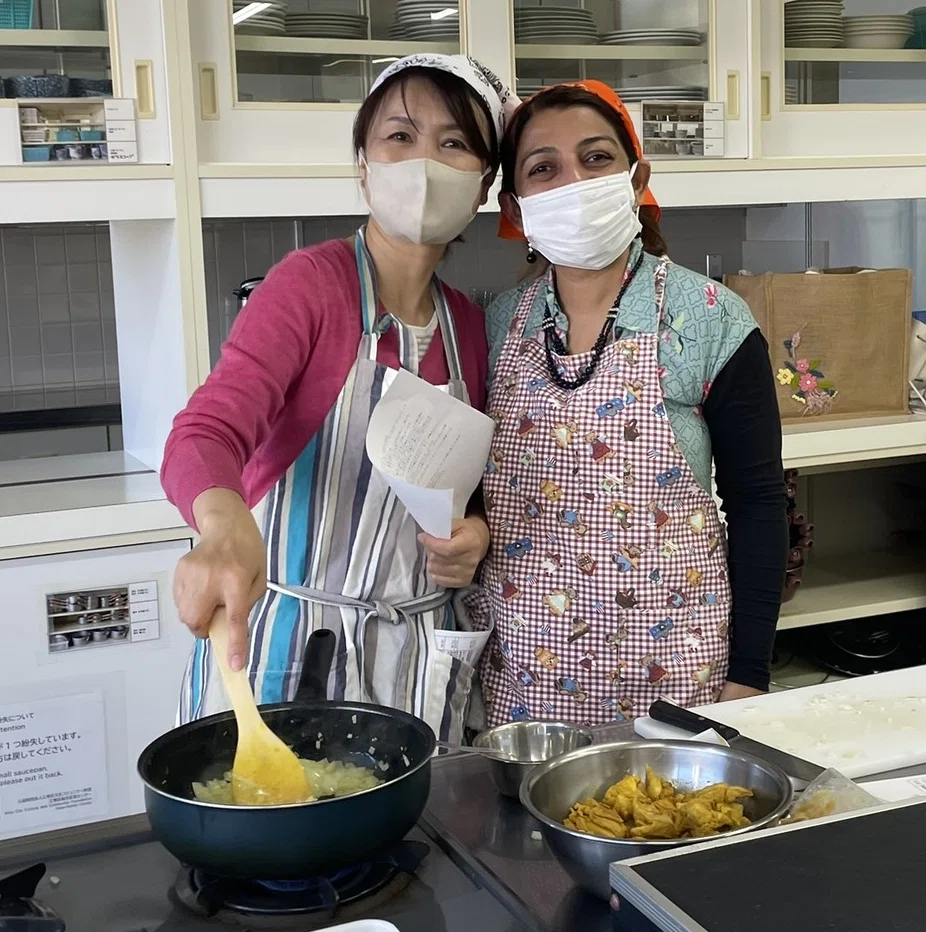

写真提供:みんなで多文化交流 in 江東

「みんなで多文化交流 in 江東」が団体の活動として最初に始めたのが、「ランゲージ・エクスチェンジ」でした。学校で英語を習っても使う機会のない日本人住民と、日本語を勉強しても外国人コミュニティ内の生活でなかなか話す機会のない外国人住民が、お互いに勉強した言語を使って交流する機会を作ることを目的とした活動です。

活動を続ける中で、リーパさんと中野さんは「体験や経験を共有できた方が面白い!」と、言語とともに文化の交換も楽しめる「カルチュラル・エクスチェンジ」に発展させました。日本語と英語を使いながら、クッキングや街歩きなどを一緒に楽しみ交流する活動を企画し、行っています。

最初に企画した「お味噌汁作り」は、外国人からはもちろん、日本人も家庭によって味が異なるため、大きな反響がありました。イベントを通して、インド人の多くがベジタリアンで、煮干しやかつおの出汁を使ったお味噌汁は食べられないことが分かったそうです。参加者みんなで食材のラベルを見て、「ベジタリアンは大変だね」という気づきを得たことから、次は「ベジタリアンジャパニーズクッキング」を開催。日本人の参加者は、普段料理に使う多くの材料にお肉や魚介類など動物性の食材が含まれており、ベジタリアンの人が食べられないということを初めて知る人が多かったそうです。「ちょっとなら良いですか?という発言が相次いだのですが、量の問題じゃないんですよね。一緒に活動することで、毎回初めて知ることや、気づきがあります」と、中野さん。

一緒に体験を共有することで、自然とコミュニケーションが生まれる

写真提供:みんなで多文化交流 in 江東

団体では毎年、大島六丁目団地秋祭りに参加し、「民族衣装お試しイベント」を行っています。リーパさんがインドのサリーと浴衣を着るイベントを企画したところ、他のメンバーも賛同し、ベトナムのアオザイやペルーのドレスといった多様な民族衣装が集まりました。

着付けには各国のボランティアが参加し、外国人同士のつながりも生まれているといいます。

「みんな、各国の綺麗な衣装を着ることを楽しんでいます。民族衣装はサイズも年齢も関係なく着ることができます。これまで誘っても "英語ができないから" と活動になかなか参加してくれなかった70歳以上の日本人の方々も、"浴衣の着付けなら" とボランティアに来てくれて。英語を使うのは怖いけれど、面白い企画はみんなやりたいんです」と、リーパさん。

インド系の方々は、週末は家族全員で過ごす習慣があるため、「今度は男性の衣装も用意して、家族みんなで写真が撮れるブースを用意したい」と、中野さんは話します。

さまざまな企画を行ってきたリーパさんは、企画において「日本人も外国人も双方が興味を持てること」を大事にしていると語ります。

どちらかが何かを教えるのではなく、一緒に体験を共有することで、自然に言語を使い、コミュニケーションが行われるからです。

一人ひとりが地域の一員として、地域のためにできることを

写真提供:みんなで多文化交流 in 江東

団体として次に企画している大きなイベントは、3月の「共生に向けた炊出しイベント(仮題)」です。総合区民センターで「誰でも食べられる炊出し作り」を行う予定だといいます。

これまでの活動でベジタリアンの大変さなどに気づいたメンバーは、東日本大震災の際に炊出しに来た外国人が、食べられるものがなく帰ってしまったという話を聞き、「誰でも食べられる炊き出しが作れる地域になろう!」と決意しました。

そうした中、「炊き出しは若い人が作るんですよね?私たち(外国人)が地域の人のために炊き出しをすることもありますよね」と、リーパさん。

実際に平日の日中など就業者が働きに出ている時間帯に災害などが発生した場合、この地域には外国人とお年寄りだけになる可能性があります。若い外国人住民が中心となって炊き出しができるよう、災害時にも手に入る日本の食材で、作り慣れているカレーを、みんなが食べられる "やさしい" 味で作ることに。

「ベジタリアンも高齢者も子どもも、みんなが食べられる豆腐のカレーを作ろうと思っています」と、リーパさん。こうした活動を通して、外国人住民の中にも地域住民の一人としての責任感が育まれています。

さまざまな企画でたくさんの人を巻き込む「みんなで多文化交流in江東」ですが、今後の展望について、お二人は次のように語ります。

「子どもを育てるときに地域の人たちにたくさん助けてもらったので、今度はわたしが地域の役に立てたらと思っています。この地域は外国人がたくさん住んでいますが、外国人コミュニティの中で生活して日本人とあまり接点がない人が多いです。日本の生活に必要な情報が得られるような活動をたくさん企画して、外国人にもどんどん参加してほしいですね」と、リーパさん。

「今、活動に参加している人の多くは多文化交流などにもともと関心のある人です。江東区にはたくさんの外国人が住んでいるはずなのに、"自分の周りにはいない" と思っている人もたくさんいます。つながりを広げることで、みんなで多文化共生について考えていきたいです」と、中野さん。

多文化共生とともに共助の生まれる地域に。交流を通して住民同士が知り合い、つながりの輪が広がっています。

*本記事は取材時点での情報をもとに作成しています。最新の情報については、団体へ直接お問い合わせください。