クローズアップ

一般社団法人 チョイふる ~子育て家庭を必要な支援につなげ、すべての子どもたちが将来に希望を持てる社会へ~

足立区で子どもの貧困問題に取り組む、一般社団法人 チョイふる。食品配達やフードパントリー、居場所づくりなどの活動を通じて子育て家庭に寄り添い、本来たくさんあるはずの社会資源や支援制度という選択肢につなげることで、子どもたちを取り巻く選択格差の解消を目指します。近年は外国にルーツを持つ家庭につながる機会も増えているといいます。代表理事の栗野泰成さんと、チョイふるが活動に使用する「ふらっと・と~と」施設長の熱海昌子さんにお話を伺いました。

目指すのは、「生まれ育った環境に関わらず、子どもが将来に希望を持てる社会」の実現

一般社団法人 チョイふるは、「生まれ育った環境に関わらず、子どもが将来に希望を持てる社会」の実現を目指し、子どもや子育て家庭を取り巻く環境をより良くするための活動を行っています。現在は足立区を拠点に、社会経済的に困難を抱える子育て家庭に寄り添い、さまざまな支援を提供しています。

栗野さんが子どもの貧困問題に着目したのは、ご自身の幼少期の経験が大きいといいます。

「僕自身、鹿児島県の田舎の貧困家庭で育ちました。家庭の経済的な事情によって様々な選択肢が制限されるということに違和感を抱き、今の活動に至りました」と、栗野さん。

現在の活動の一つである食品配達を最初に始めたきっかけには、教育格差是正のために取り組んだ、無料の英語の塾での気づきがあったそうです。

「自分たちが支援を提供したい家庭や子どもたちほど、つながることができなかったんです。待っているだけではなく、こちらから支援を届けに行く必要があると感じたんです」。

それから、足立区で食品配達「あだち・わくわく便」の活動を開始したといいます。その後、同じ足立区で柏倉美保子さんが運営していた子ども食堂「あだちキッズカフェ」と事業を統合し、2021年に団体を設立しました。チョイふるという団体名は、「choiceful」の略称から生まれたといい、社会経済的に困難を抱える子どもたちが、「チョイス(選択肢)」を「ふる(たくさん)」に感じられる社会をつくりたいという思いが込められています。

多様な接点で子育て家庭とつながり続けることで、必要な支援につなげられる関係性と体制をつくる

子どもの貧困問題を解決するため、そして貧困の連鎖を断ち切るため、チョイふるでは現在大きく3つの事業を展開しています。

- 食糧支援事業:食品配達を通じてつながって見守りを行う「あだち・わくわく便」や、フードパントリーなど

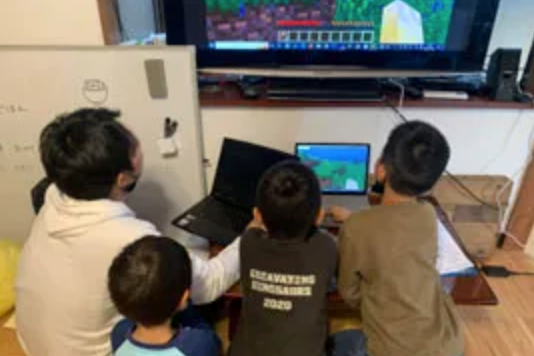

- 居場所事業:子ども食堂に遊びの体験をプラスし、家でも学校でもないサードプレイスを目指す「あだちキッズカフェ」の運営など

- 繋ぎケア事業:LINEを活用した生活相談を通じて、必要な情報提供や支援に繋げていく

これらの事業を通じて子育て家庭との多様な接点をつくり、地域で孤立してしまっている家庭とつながり続けるとともに、社会福祉士やスクールソーシャルワーカー等とも連携し、必要なときに支援に繋げられるよう、アウトリーチ体制の構築を進めます。

例えば、チョイふるが行う食品配達「あだち・わくわく便」では、子育て家庭の状況に合わせて1〜2ヶ月に1回程度、「見守りボランティア」と呼ばれるスタッフが各家庭に食品を届けます。毎回ただ届けるだけでなく、雑談を通して子どもの様子や困りごと、相談を聞いたりするなどして、食品を提供するなかで信頼関係を築きます。また、つながった家庭と食品配達の日程調整などのやり取りをするLINEには社会福祉士も参加し、必要な情報提供や伴走支援につなげたりして少しずつサポートを深めます。

「LINEを通じて“つながっている”、ということが大切だと思っています。やりとりを続けていくことで、子育ての愚痴や、ぽろっと弱音を吐く場所として使ってくれている方もいます。そうしてママ友のような関係性を築きながら適切な支援に繋げていけるのは、民間の私たちだからこそできることだと感じています」と、熱海さん。

支援の選択肢を増やすことで、利用者にとっての「壁」を可能な限り取り除く

写真提供:チョイふる

「利用者にとっての壁をできる限り取り除きたい」と話す栗野さんは、支援を受ける上での3つの壁の存在に触れます。

「一部の人の持つ生活保護受給に対する社会的な偏見や、子ども食堂へのネガティブなイメージが、目に見えない“敷居の壁”として支援を受けにくくしてしまっていると感じます。過去には『支援を受けていることを近所の人に知られたくない』と希望する利用者さんもいました。その他にも、“時間の壁”や“距離の壁”などがあり、そうした障壁を超えて必要な人に支援を届けるため、さまざまな工夫をしています」。

例えば食材提供においてフードパントリーだけでなく、宅配という選択肢を設けることで、時間がない人や、足を運べない人でも利用ができます。子ども食堂については、「子育て図書館」「キッズカフェ」「ご飯と遊びの日」など、子どもたちが来やすいネーミングを考案しています。居場所支援においても、不登校の子をはじめ実際に活動を行う場所には来られない子どもたちに向けたオンラインの居場所も開設しているといいます。

また、現在高校生から地域に暮らす70代まで足立区内外から約200名がボランティアに登録し活動に参加しているといいますが、利用者と同様に、チョイふるはボランティアにとっても参加しやすい環境になっているようです。活動が多岐にわたっていることで、いろいろな役割があり、多様な年代・経歴のボランティアが自分の関心や得意分野を活かして関わりやすくなっていることが窺えます。

ハンディが支援を受ける際の壁にならないよう、柔軟にサポート

現在チョイふるが食品配達を行なっている約400世帯のうち、2割は外国にルーツを持つ家庭です。以前よりも利用が増えているとともに、国籍も多様化しているのを感じるそうです。

スクールソーシャルワーカーや各国のコミュニティを通じてつながった家庭の多くには共通して“日本語の壁”が立ちはだかっているといいます。学校に通っている子どもは日本語が話せても、ご両親は日本語がわからないことで、地域で孤立してしまい、支援になかなかたどり着けずにいることも多いそうです。

「言葉が通じないストレスを抱え、支援を受けようと行動を起こすまでに時間がかかる親御さんは多いと思います。特に学校に行けていない子どもの場合、状況を把握する手段も少ないです。自宅に食品を届けた時に子どもがいつも布団に入って寝ていたり、暗い部屋でテレビを見ていたりする様子を見て、“学校に行けていないのかもしれない”と徐々に状況を把握するしかありません」と、熱海さん。

物価の高騰で生活が苦しくなってしまったり、怪我・妊娠・育児のために働けなくなってしまったりして、「今日食べるものがない」と連絡がくることもあるといいます。

「社会情勢的に厳しくなると、言語面や障害などハンディのある人からさらに厳しくなっている印象があります。そうした人たちは、支援の手からもこぼれ落ちてしまうことが多いです」。

チョイふるではわかりやすいやさしい日本語や翻訳アプリを活用して情報を届けたり、申請手続きの際の翻訳を手伝ったりし、各家庭が必要な支援につながれるよう、サポートします。

本当に必要としている人に、必要な支援を届けるためのモデル構築

写真提供:チョイふる

貧困の一番の課題は、「本当に支援を必要としている人ほど、必要な支援が届きにくい」ことだと語る栗野さん。「まずは情報が届いていないと感じます。足立区には子ども食堂やフードパントリーが約30団体ありますが、そうした支援が近くにあることをまだ知らない方も多いです。また、経済的な困難だけでなく複数の課題を同時に抱えて問題が複雑化・複合化してしまっていることで、現状の制度をうまく活用できていないご家庭もあります。社会的な偏見や差別を恐れて問題を家庭内で隠そうとして、地域で孤立してしまっていることもあります。状況が厳しい人ほど必要な支援にたどり着けず貧困から抜け出せないという課題に対して、粘り強く取り組んでいかなければいけないと考えています」。

今後の目標は、足立区内で児童扶養手当を受給する約7,000世帯すべてとつながることだそうです。

「3年後までに7,000世帯すべてとつながり、区内のセーフティネットとなることを目指しています。ただ、チョイふるだけでできる話ではないと思うので、区内で活動する他の団体と連携して進めていきたいです。また、相談窓口を分かりやすくするため、支援窓口のワンストップ化も並行して進めています。今後は外国ルーツを持つ方の支援や、LGBTQの支援を行なっている団体などとも手を組んで一つの窓口を運営することで、複合的な問題を抱えている人も相談しやすい環境を作っていきたいです。このモデルを作りきることが出来たら、他の自治体や全国に広げていきたいと考えています。いずれ自分の地元でも展開できたら嬉しいですね」と、力強く語る栗野さん。

子どもたちがすこやかに育っていけるように、地域の大人たちが手を携え、子育て家庭を支えます。

*本記事は取材時点での情報をもとに作成しています。最新の情報については、団体へ直接お問い合わせください。