クローズアップ

東京YMCA 多文化共生スペース▽(さんかく) ~多様な文化をもつ子ども・若者たちが自分らしく、安心して過ごせる居場所づくり~

1844年にロンドンで誕生し、1880年に日本で初めて設立された東京YMCAは、語学教育や保育事業、国際交流活動など幅広い事業をこれまで展開しています。2024年4月から、子どもと若者の居場所支援として新たに「多文化共生スペース▽(さんかく)」がスタートし、外国にルーツのある子どもたちに向けた取り組みも新たに始めています。事業を担当する江尻明子さんと押山愛紀子さんにお話を伺いました。

"参画"してくれたみんなでつくる、みんなの居場所「多文化共生スペース▽」

東京YMCAの地域福祉事業部で立ち上がった居場所事業として、新たにスタートした「多文化共生スペース▽」、その拠点の一つとなっているのが世田谷区経堂の南コミュニティセンターです。ここでは以前から発達に障がいのある子どもたちの学習サポートや、不登校の子どもたちの居場所の提供などが行われてきました。「多文化共生スペース▽」としては、これまで支援してきた障がいのある人、生きづらさを抱える若者に加え、外国にルーツのある子どもたちもサポートの対象とし、子どもや若者が安心して心地よく過ごせる居場所づくり、そして人との繋がりの楽しさを感じることができるような活動の展開を目指します。

新たに始めた外国にルーツのある子どもたちを対象とした事業は、もともと海外につながりがあり、国内でもにほんご学院を運営するYMCAの持つ横の連携を活かしてできることが見つかるのでは?という「期待」と、地域社会でできることを模索しながら実施していくという「挑戦」から生まれたそうです。

「『多文化共生スペース▽(さんかく)』という名前には、精神、知性、身体」のバランスの取れた成長を願ったYMCAの正章の三角形と、子どもたちに必要な時間・空間・仲間、またこの場所に来る人たちが誰かのために動こうと活動に"参画"してもらい、一緒につくっていける場になってほしいという願いが込められています。」と、江尻さん。

外国にルーツのある子どもたちの日本語サポート「サニーサイド」

一人ひとりの習熟度に合わせて、その日の学習内容を決めています。

🄫東京YMCA

多文化共生スペース▽では現在、小学生を対象とした子どもの居場所・学習サポート「おとなりさん」、生きづらさを抱える若者の居場所「食事の会」、障がいのある方の余暇活動「en×joy(えんじょい)」、外国にルーツのある小中学生の学習・にほんごサポート「サニーサイド」を実施しています。

「サニーサイド」は、昨年から始まった事業の1つで、多文化共生スペース▽と国立にある一橋大学YMCAホールの2箇所で行われています。「週に1回、ボランティアの大学生や高校生と一緒に、外国にルーツのある子どもの日本語サポートを行っています。内容は毎回話し合いながら、集中して勉強する時間と、お買い物ゲームやかるたなどゲームで手や体を動かす時間に分けて、楽しみながら日本語を学べるように工夫しています」と、江尻さん。

昨年10月に日本に来た中国出身の小学校1年生の男の子は、学校や家でも頑張って日本語を勉強し、ある程度の会話をすることができるようになりました。学校で友達から「日本語が変だよ」と言われたことをきっかけに、日本語を話そうとしない時期もありましたが、ボランティアの高校生が話しかけたり一緒に絵を描いたりして関係性を深めるなかで、少しずつ心を開いてくれるようになったそうです。「その子のお母さんからは、楽しそうにサニーサイドに通って日本語を喋ってくれるので嬉しいです、というお言葉をいただきました」。

まだサニーサイドの活動は始まったばかりですが、少しずつ子どもたちに良い変化が生まれているようです。

大自然に囲まれて過ごす、キャンプだから見られる子どもたちの顔

🄫東京YMCA

昨年からはサマーキャンプも開催しています。昨年と今年は日本に住む、外国にルーツのある小学生と中学生を対象に、キャンプ場100周年を記念して無料招待で実施しました。実は多文化共生スペース▽の事業で最初に計画されたイベントでもあります。サマーキャンプは2泊3日で行われ、日本のさまざまな場所で暮らす、外国にルーツを持つ子どもたちが繋がる機会にもなっています。昨年は関東近郊からウクライナや中国、ネパール、韓国などさまざまな国のルーツを持つ子どもたちが参加しました。

「去年の参加者は日本語が話せない子どもたちが多かったんです。でも、子どもたちは初対面でもすぐにボールで一緒に遊んでいて、言葉はあまり関係ないんだなと感じました」と、江尻さん。

キャンプでは子どもたち六人から八人とボランティアリーダー二人が一つのとグループとして生活を共にします。日中はカヌーやボート、クラフト、ハイキングなどから好きなアクティビティを選び、夜にはキャンプファイヤーをします。

「キャンプは非日常であり、終わりが来るからこそいつもとは違う自分を出せる子もいます。普段の学校では友だちと打ち解けられなかったり、本当の自分が見せられなかったりする子も、キャンプ中は自分らしくいることができるかもしれない。子どもたちなりに色々なチャレンジをする機会になっていると思います」と、江尻さんは振り返ります。今年8月開催のキャンプには定員を上回る申し込みが殺到しました。

今後の展望について、江尻さんは次のように語ります。

「日本の子どもも、外国にルーツのある子どもも、一緒に過ごせるようになるのが最終的な理想です。日本の子どもたち向けのサマーキャンプも行っているので、まずはキャンプ中の1つのプログラムを一緒にやってみるところから始めたいです」。 次年度以降もキャンプを継続させるために、クラウドファンディングによる寄付金集めも計画しているそうです。

電車やバスに乗って仲間と出かける「体験」の機会を創出

🄫東京YMCA

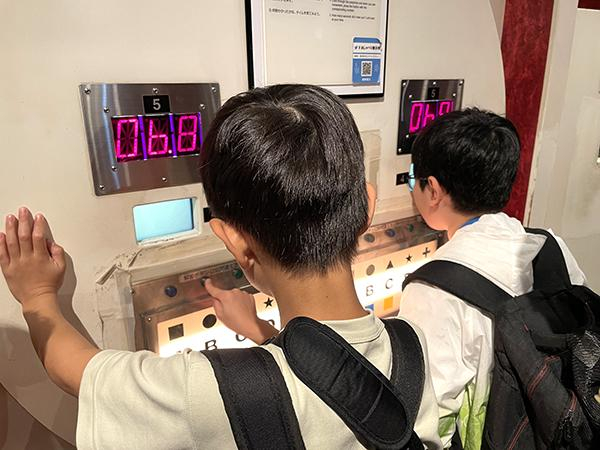

多文化共生スペース▽(さんかく)では今年、外国にルーツのある子どもたちのための外出プログラム「みっくす!」も始めました。

2ヶ月に1度、新宿駅または国立駅に集合し、みんなで電車やバスで出かけます。公共交通機関の利用方法から、施設内でのマナーなど、楽しく過ごしながら日本の文化や環境への理解を深める活動です。第1回は多摩六都科学館、第2回は立川防災館に行きました。「行き先は、体験学習ができるような場所を探して、設定しています。そこでのプログラムの内容が日本語という部分ではサポートが必要になるかもしれませんが、行った先で一つでも日本語がわかるようになったり、同じような背景を持つ仲間と出かけることで何か発見があったりするといいなと思っています」と、プログラムを担当する押山さんは話します。

🄫東京YMCA

この活動は、サマーキャンプに参加した学生ボランティアの「一年に一度のキャンプだけでなく、継続的に子どもたちに体験の機会を提供したい」という声から生まれた企画だそうです。そして、実現の後押しとなったのが、外国にルーツを持つ子どもたちの親御さんや、事業を始める前に見学した支援機関・日本語教室ボランティアの方たちからの声です。

「『同じような境遇の子と一緒に電車に乗って出かけ、出かけた先で日本語を使ったり、実際にお金を払ったりする体験をしてほしい』『(支援団体の)ボランティアは高齢者が多く、外での体験の機会を作るのは難しい。YMCAさんは得意では?』そんなご意見を頂いたんです。ニーズがあるなら、挑戦してみようということになりました」。

これまで2回の実施を終えた「みっくす!」ですが、難しさも感じているといいます。

「集合場所を新宿駅・国立駅にしているのですが、保護者の方と話していると、そこに来ることがそもそも難しい親子もいるようです。日本での生活が長くても、自転車や車での移動が主で、電車に乗ったことがないという方や、日中は保護者が働いていて送り迎えが難しいご家庭もあります。そういう方にも参加してもらえるように、集合場所の変更や、最寄駅から集合場所までの移動支援なども視野に入れていく必要があると考えています」と、江尻さんは話します。

多文化で、あたたかいつながりを生み出す出会いの場へ

始まったばかりの多文化共生スペース▽ではありますが、これまで東京YMCAでさまざまな対象者に向けて事業を展開してきた経験やノウハウが活きることも多いといいます。

「障がいのある子どもたちや高齢者の方に向けてやっていた分かりやすい情報の伝え方が、日本語が分からない外国にルーツのある子どもに伝える際の配慮に通ずる部分もあって、私たちも事業を進める中で気づきがあります。どの対象の方でも私たちが一人ひとりを大切にしていく、その人が何を求めているのか、どんなことをしたいのか、引き出して寄り添っていくことはどの活動でも大切にしています。」と、江尻さんは話します。

最後に、これからの多文化共生スペース▽への想いをお二人にお聞きしました。

「例えば外国にルーツがある子どもたちの例で言えば、言葉の通じない場所(日本)に来たことがある、という共通の経験・体験がありますよね。共通するものを持つ仲間たちと一緒に何かできる、そこで日常のことや悩みを共感してもらえる関係性やつながりができる、そんな場になってほしいですね。ニーズのある当事者はもちろん、サポートする仲間も一人でも多くこの活動につながって、あたたかなコミュニティが広がっていったらいいなと思います」と、押山さん。

「今はターゲットを分けて一つひとつの事業をしていますが、『多文化共生』というのは誰もが一人ひとり、いろいろな文化を持っている中で、外国にルーツがある子どもや障害をもつ人々も含めて、みんなで共生していくことだと思うんです。最終的には色んな人たちが一緒に体験できるようになることが理想です。また、情報を本当に必要としている人のもとにどう届けるか、というのは今後の大きな課題です。まずは今やっていることを軌道に乗せること、そして一人ひとりがありのままでいることのできる心地よい居場所をつくっていきたいですね!」と、江尻さん。

多文化共生スペース▽として、これからどんな場がつくられていくのか、楽しみですね。

*本記事は取材時点での情報をもとに作成しています。最新の情報については、団体へ直接お問い合わせください。