クローズアップ

NPO法人 ほしのひかり ~中国語・日本語 2つの絵本読み聞かせで、国や言語・文化を超えたつながりを~

全国で最も外国籍住民が多く住む新宿区で、中国人の親子を中心に中国語と日本語による絵本の読み聞かせや、絵本のトークイベントを開催しているのが、2023年に設立されたNPO法人ほしのひかりです。

元々はママ友だったという理事長の陳倩倩さんと副理事長の段書暁さん。どのような思いで活動に臨まれているのか、お話を伺いました。

子どもが中国語に触れる機会を増やしたい

登場人物になりきって、感情豊かに読み聞かせします。

2022年6月から、月に1度の絵本読み聞かせ活動を行っている陳さんと段さん。始めたきっかけは、陳さんのお子さんの言葉でした。

「活動を始める前も、家で子どもと絵本の読み聞かせの時間を楽しんでいたんですが、子どもたちが小学校に入ってから『ママ、外では中国語で話すのをやめた方が良いよ。周りの人がわからないから不安になるよ』と言われたんです。やさしい子だな、と思った一方で悲しいと感じました」。

コロナ禍の影響で中国に帰れていなかったこともあり、家庭以外で話す機会のない中国語が、マイノリティな言語としてお子さんから少しずつ疎遠になっていくのを感じたそうです。

「私は中国で生まれ育って、そこでは中国語が全然マイノリティじゃない。パパとママ以外の人と中国語が喋れる経験をさせたいし、中国の文化を知る人と話すことが楽しいと伝えたい。さらに、子どもたちに仲間ができたらいいなと思いました」と話す、陳さん。

一方で段さんも、夫が幼少期に来日して日本語を分からずいじめに遭っていた経験から、中国人の子どもが日本で育つ上でどのようにアイデンティティを確立すべきか、関心を持っていたといいます。

『子どもたちが中国語に楽しく触れる機会を作りたい』、意気投合した2人はすぐに、絵本の読み聞かせイベントを企画しました。陳さんが中国語のポスターを作ってSNSアプリ「RED(小紅書)」で投稿すると、同じようなニーズを抱えていた人たちから大きな反響があり、初回から10家族が集まったといいます。子どもたちの中国語・日本語のレベルはさまざま。どちらか片方の言葉が分からない子でも、読み聞かせが言語と子どもたちを渡す橋のようになり、子どもたちにはそれぞれの言語に対する親近感が生まれるといいます。

読み聞かせ会の対象は3歳から5歳としていますが、『はらぺこあおむし』など幼い子でも楽しめる作品は1歳の子も参加しています。

ほしのひかりの絵本読み聞かせ会は、読み聞かせをするだけではありません。まず日本語と中国語で歌を歌い、体を使って子どもたちの緊張をほぐしていきます。ウォーミングアップが終わったら、同じ絵本の中国語版と日本語版を交互に読み聞かせます。子どもたちがつい触りたくなるような、大きくて色鮮やかな絵本を選びます。

絵本を読んだ後は、絵本のテーマや雰囲気に合わせたワークショップが行われます。「食べ物がテーマの絵本だったら、粘土で食べ物を作ってもらったり。建物のお話なら、紙コップで自分だけの建物を建ててもらったり。子どもたちが立体的に絵本を理解できるような活動をしています」と段さんは話します。

さらに最近は、絵本の手作り会として、4回に分けて子どもたちと一緒にオリジナル絵本を作るワークショップを実施。子どもたちがそれぞれテーマを考え、素材を選び、絵本作家と一緒に物語を考えていきました。

「子どもたちの発想が本当に素晴らしかったです。私たちが想像する絵本とは全然違う形のものもたくさんあって、トンネルを作ったり、パズルのゲームになっていたりする子もいました。10ページに渡ってしっかりとした物語を作り込んだ子もいます。とても感動しました」と振り返る段さん。常にさまざまな企画を行い、試行錯誤を続けています。

そして、作るだけで終わりではなく、最後は子どもたちが制作したものを発表します。参加した親御さんは子どもが自分の考えや制作したものを堂々とシェアする姿を見て、とても喜ばれるそうです。みんなに褒めてもらうことで、子どもたちの自信にもつながります。読み聞かせをするだけでなく、歌や制作の時間も設けることで、絵本が好きな子も、歌が好きな子も、みんなが楽しめる空間を目指します。

「私たちが目指すのは中国語の教育ではありません。 "ここにいていいよ" と言ってくれるような温かいコミュニティを作りたい」と、陳さんは思いを語ります。

中国でも絵本を読む子どもを増やすために

ほしのひかりでは中国現地に向けた発信活動も行っています。2023年7月には、中国の書店とオンラインで繋ぎ、絵本作家・編集者として活躍する唐亜明さんを招いたトークイベントを開催。日本でも在日中国人の方々がイベントに参加し、日本と中国における絵本の違いや、両国の異なる文化価値観から生まれる親たちの絵本に対する期待の違い、絵本が子どもに与える影響などについて学びました。実は中国では絵本という文化がまだあまり浸透しておらず、絵本の中にも四字熟語など、子どもには理解しにくい難しい言葉が出てくるといいます。

「中国は競争社会で、子どもたちも朝から晩まで勉強しており、最近は小中学生で鬱になる子が多いのが社会問題になっています。絵本を通して子どもの時間、子どもの心をもっと大切にしてほしいです」と、陳さん。

中国では親が子ども向けの絵本を買うという習慣があまりなく、文字数が少なく教育にならない本をなぜ買わなければいけないのか?と疑問に思う方も多いそうです。しかし唐亜明さんによれば、日本も絵本が浸透する前は同様の反応があり、様々な人の努力によって市場が開かれていったといいます。

「子どもには、子どものころにしか属していない世界があります。大きくなるにつれて、その世界は失われていってしまう。だからこそ、子どものときにその世界を大切にしてあげたいです。そのために、少しでも中国の人たちに絵本を紹介していきたい」と、段さんは話します。

中国でもSNSの発達で少しずつ変化が起こっており、子どもが絵本を楽しんでいる様子を見て、"教育の意味はないけれど、子どもが笑っているからいいのではないか" と感じ始める親も少しずつ増えているそうです。

活動を続ける陳さんや段さん、ほしのひかりのメンバーそれぞれが、絵本、そして読み聞かせに特別な思いがあります。

「私が子どもの頃住んでいた田舎には教科書のようなものしかなかったので、本に対する憧れがずっとありました。子どもが好きになってくれたらいいな、と生まれる前から本はたくさん買っていたんです。5才の次女は本が大好きで、自分でいろいろな本を楽しんで読んでいます。読み聞かせ会に読み手として出たい、とも言ってくれているんです」と、陳さん。

段さんは、「小さい時から本を読んでいましたが、私が子どもの時は家に絵本がなかったので、母が寝る前に童話や歴史のエピソードを取り上げて話してくれたんです。その時間は、今思い出しても嬉しくて、癒される思い出です。絵本や読み聞かせの時間を通して、親子の大切なつながりが生まれると感じています」と話します。

国や言語・文化を超えたつながりを地域から広げていきたい

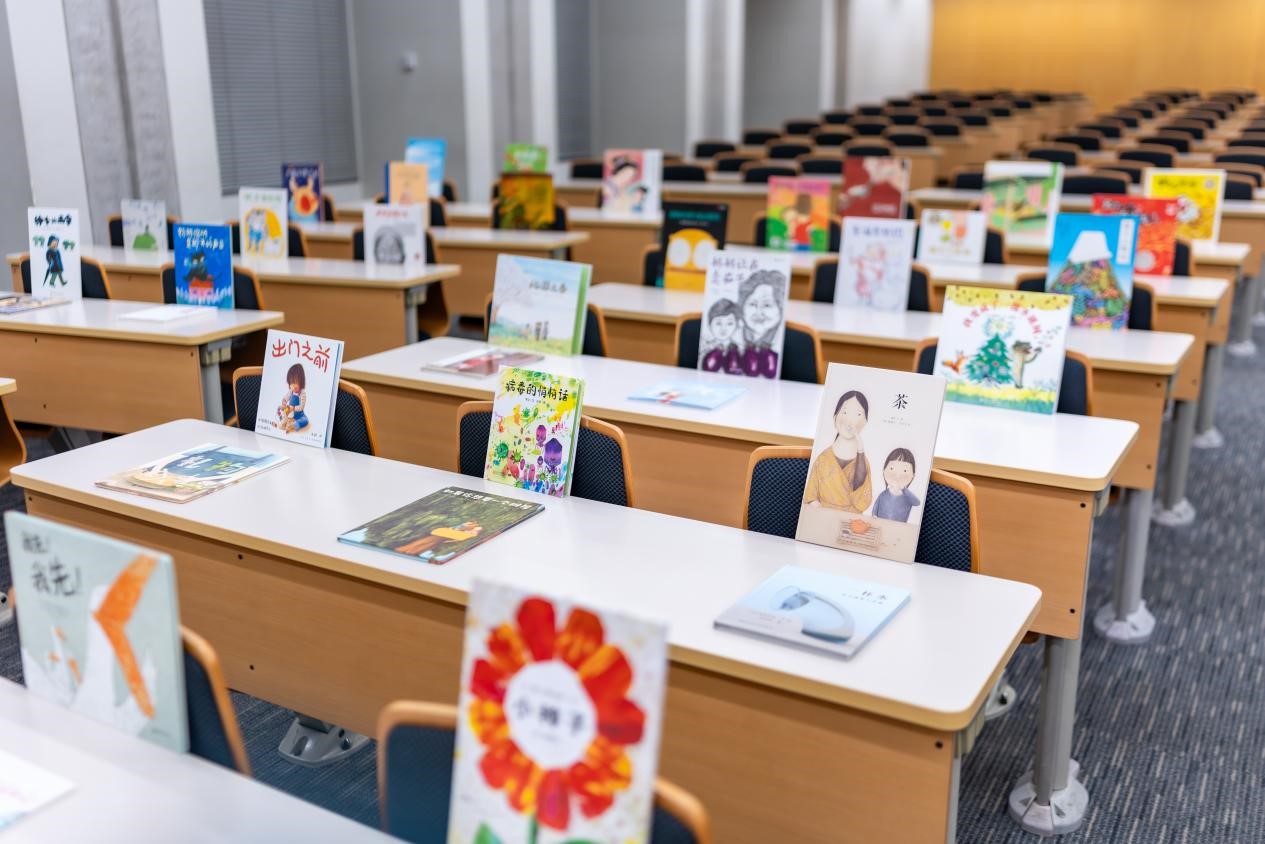

ほしのひかりは、地域に根付いた活動も少しずつ始めています。2023年9月に、地域のイベント「早稲田地球感謝祭2023」に参加。早稲田大学の教室で絵本の読み聞かせを行い、中国語の絵本や、中国の伝統的なおもちゃやお面を展示しました。

「地球感謝祭には、子どもの保育園のお友達もたくさん来てくれました。その中には日本人はもちろん、アメリカ国籍の子や、フランス国籍の子、日本人と韓国出身の両親をもつ子などがいます。そういった子たちがみんなで楽しんでくれて、中国人以外の子にも中国の文化を楽しんでもらいたいと感じました」と、段さん。

今後は地域の中国籍以外の子どもたちに向けても中国語の絵本の読み聞かせを行いたいと考えているそうです。

「30分くらいの短い時間で、とりあえず中国語の発音を聞くぐらいの気持ちで楽しめる読み聞かせができたらいいと思っています。国籍も、中国語のレベルも関係なく、文化の壁を越えたつながりが生まれたらいいですね」。

陳さんは「他の団体と協力して、出張で中国語・日本語の絵本読み聞かせをやってみたい。神保町にあるブックハウスカフェや、絵本で有名なちひろ美術館でできたら夢のようです」と、目を輝かせます。

団体として活動を続けながら、さまざまな可能性を模索しているといい、話していると次々にやりたいことのアイディアが溢れます。それらはすべて、これから子どもたちが生きていくことになるこの世界を、より素敵なものにするため…。

ほしのひかりという団体名に込めた想いについて、陳さんは次のように語ります。

「星は小さな光だけれど、集まったら夜空を綺麗に出来る。大きな力がなくても、自分ができる範囲のことをし続けていたら、素敵な世界にしていけるんじゃないかなと思います」。

ほしのひかりが放つ光は、徐々に、そして確実に、輝き始めています。

*本記事は取材時点での情報をもとに作成しています。最新の情報については、団体へ直接お問い合わせください。