クローズアップ

NPO法人 Adovo ~同世代の技能実習生を高校生・大学生がサポート、「ともいき社会」を目指す~

NPO法人 Adovoは、高校生、大学生で組織された団体です。日本で技能実習生として働いている(またはこれから働く)同世代の外国人の生活が楽しくなるよう、「日本語教室」「交流・講習会」「発信活動」を軸に活動しています。メンバーは120名を超え、今では関東地区、中部地区、関西地区などに支部もでき、さらに活動の規模が広がっています。2020年、当時高校1年生で団体を立ち上げたという代表の松岡柊吾さんにお話を伺いました。

技能実習生は自分たちの同世代、そして実は身近な存在だった

NPO法人 Adovo(以下、Adovo)を設立したきっかけは、ベトナム人住職のティック・タム・チーさんが学校に特別講師としてベトナム語を教えに来てくれたことだといいます。

「埼玉県の『大恩寺』で住職を務めるタム・チーさんは、多くのベトナム人技能実習生の支援をされている方です。同世代の技能実習生が不当な扱いを受けているということに、衝撃を受けました。それまで関わる機会もなかったので、技能実習生のことはほとんど何も知りませんでした。よく考えたら、技能実習生は僕たちの服や食べ物、家などを作ってくれていて、実は身近な存在なんですよね。自分の地元の駅の向こう側に工場がいくつかあるんですが、技能実習生もたくさん来ているんです。身近でありながら、当時はまだ知らない存在だったんです。それから半年くらいかけて本や新聞を読んだりして、いろいろ調べました。自分も何かしたいと思い、日本語教室だったらできるかもしれないと考えて友達に声をかけ、まずは二人で団体を立ち上げました」と、松岡さん。

2020年当時はコロナ禍でしたから、学校もオンライン授業で部活もなく、時間があったからだと笑います。

Adovoの理念は、「ともに生き、ともに学ぶ、ともいき社会」とされています。

「僕は中高一貫の仏教系の学校に通っていたのですが、『共生』という言葉は学校の理念でもありました。活動を始めようと思ったときに最初に浮かんだのが、この言葉でした。相手の意見を謙虚に受けとめ、相手の立場や思いを尊重するという意味があると思います」。

団体名のAdovoは、「青年期」を意味する“adolescence”と、「主張する」という意味の“advocate”を掛け合わせた造語だといい、若さを強みに果敢に活動を拡げています。

高校生・大学生の学生メンバーが目指す「ともいき社会」

Adovoには、日本全国そして海外から122人の高校生・大学生がメンバーとして在籍、そのうちの約70%が高校生です。(2024年2月現在)。「国際交流をしたい」と団体に入ってくる人が多いそうで、学業と両立しながら、一人ひとりが「ともいき社会」を目指し活動しています。

現在は7つのチームがあり、関東地区、中部地区、関西地区、講習会委員会、交流会委員会、日本語教室委員会、事務局の中からメンバーはいずれかのチームに属しています。

Adovoは幅広くさまざまな活動があります。例えば、国際講習会・交流会・観光企画、送り出し機関でのオンライン講習会や日本語教室など、メンバーは自分の興味や関心から活動を選ぶことができます。普段の学校生活ではできない貴重な体験を通して、多くのメンバーは自分なりの「ともいき」の意味を考えることができるといいます。メンバーの一人は「同世代の外国人の皆さんをサポートしつつ、私たちメンバーの学びにもつながるところがこの団体のよさだと思っています」とコメントしています。

そして、Adovoは独自のeラーニングの研修システムや、日本語の授業で使える教材バンクなどがあり、サポート体制も充実しています。それらのシステムを作ったのも松岡さんです。

「必要な知識やスキルを身につけてもらうため、メンバーは団体に参加するときや、特定の活動に参加するときにはeラーニングで研修を受けてもらいます。研修はうちの団体の自慢です。システムを作るまでは時間がかかりましたが、出来てしまえば効率よく進みます」。

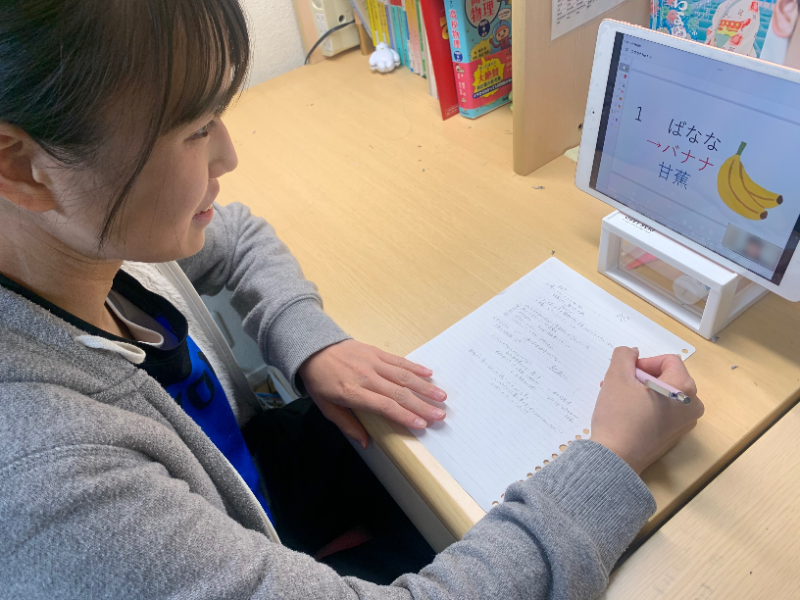

楽しい日本語教室、同世代だからこそ生まれる学び

日本語教室は対面とオンラインで実施しています。対面日本語教室は、企業などから依頼を受け、終業後の社内や入国後講習施設などで行なっています。オンライン日本語教室は、ほとんど毎日マンツーマンで実施しており、地方にいる技能実習生も含め、どこからでも参加できます。ときには雑談で盛り上がったりもするそうです。

「技能実習生のおよそ70%が10代から20代です。Adovoのメンバーは高校生と大学生で同世代なので、友達に教えるように日本語を教えています。友達同士の会話は話が弾みますから、日常会話に慣れていない人でも割と早く慣れていきます。日本語教師の資格がないことを心配されることもありますが、担当するメンバーは時間をかけて研修やトレーニングを受けています。

また、日本語教師の方に監修もしてもらっています。Adovoの教室では試験のためではなく、コミュニケーションのための授業をしています。教室が終わったら、ごはんを食べに行ったり、休日は遊びに行ったりと、友達として関わっています」。

週1回の教室は、実習生もメンバーもとにかく楽しい時間を過ごしています。松岡さんは「日本語教室よりも、実習生が求めているものは友達かもしれません。地方などで孤立してしまっている実習生もいて、Adovoの教室に参加する中で『日本人の友達がいるって嬉しい』と言ってくれた人もいました。教えるというより、友達として一緒に頑張ることが大事だと思います」と話します。

安心して日本に来てもらえるように

日本に住む外国人や技能実習生のトラブルの原因の一つは、日本の文化や習慣を知らないことがあげられます。ごみの捨て方ひとつでも、母国と日本では違いがあります。技能実習生の場合は、来日前に送り出し機関の訓練センターで半年から1年ほど日本語や日本の習慣やマナーを学ぶ機会がありますが、細かいニュアンスなどはなかなか伝えられません。そこで、Adovoでは来日前講習会をスタートしました。日本に来る前に少しでも日本のことを知ってもらい、日本での生活を楽しみにしてほしいというメンバーの思いから始めたこの取り組み、現在はベトナムやミャンマー、インドネシア、フィリピンの送り出し機関や日本企業と連携して行なっていますが、そうなるまでは大変だったといいます。

「国際電話やメールで送り出し機関に問い合わせることから始めました。最初は20件中1件しか返事をもらえなかったりして。今では、向こうから声をかけてもらえるようになりました。送り出し機関の方から『日本で働く前に、日本の同世代の学生と交流できる貴重な機会になる』と嬉しいフィードバックも頂いています」と、松岡さん。

また、実習生たちがかつて生活していた環境を知るため、Adovoはメンバーのベトナム派遣を行なっています。ベトナムにある送り出し機関で、技能実習生候補者と一緒に同じ生活をするというユニークなものです。

「日本初の取組みなんじゃないかと思います。2週間寝泊まりして、24時間一緒に過ごすというものです。一緒に暮らさないと分からないこと、一緒に暮らしてこそ見えるものがあります。実習生の育ってきた環境が分かれば、理解できたり、事前にトラブルを減らしたりできるのではないでしょうか」。

松岡さんも活発な活動を通じて、「ともいき」を体感しています。

ネットワークを拡げ、活動のノウハウや「ともいき」の考え方を全国に

「Adovoは気軽に国際交流ができる団体だと思います」と話す、松岡さん。メンバーのコメントからも充実した活動が見えてきます。

- 「高校生じゃできないような貴重な体験がたくさんできた。」

- 「同年代のメンバーがほとんどだからコミュニケーションがとりやすかった。」

- 「ただ外国人と交流できるだけの団体かと思ったら、そうではなかった。外国人労働者の社会問題や日本語教育など、さまざまなことが経験できるとても興味深い団体だった。」

また、松岡さんは今後の取組みについて、次のように話します。

「同世代の中で、多文化共生の意識は少しずつ広がっている感じがします。今後もいろいろなところに支部を作って、全国にネットワークが出来たらいいなと思います。Adovoという形でなくても、こうした活動のノウハウのようなものを拡げていきたいですね。

また、そうした中で、実習生の予期せぬ妊娠などのトラブルをなくすための啓発は絶対に続けていきたいです。言葉や習慣の違う日本で妊娠すると、孤立してしまうケースが多くあります。送り出し機関での講習の一環として、NPO法人Mother's Tree Japanと協力して、日本での出産に係る費用や避妊方法などを説明する妊娠講習会を定期的に実施していきます」。

日本で生活する外国人が増加する中、多文化共生について想いを持つ学生もどんどん増えています。Adovoに賛同する全国の高校生や大学生に活動のノウハウや「ともいき」の考え方が受け継がれ、広がっていくことで、安心して日本で生活できる外国人が増えていくのではないでしょうか。

最後に…Adovoさんからのお知らせです↓

NPO法人Adovoは4月15日から7月8日にかけて、クラウドファンディングを実施します。

全国に支部を拡大し、より多くの地域の外国人労働者にサポートを届けるための支援を募集します。

高校生・大学生による技能実習生へのサポート活動を全国のより多く地域で展開するため、ぜひご支援をお願いいたします!

詳しくはこちらのページをご覧ください。

*本記事は取材時点での情報をもとに作成しています。最新の情報については、団体へ直接お問い合わせください。