クローズアップ

NPO法人 府中JSL日本語支援協会 ~外国ルーツの子どもたちと保護者に、寄りそう気持ちで伴走する~

2022年に発足した府中JSL学習支援の会は、2024年4月にNPO法人 府中JSL 日本語支援協会として法人格を取得し、新たなスタートを切りました。外国にルーツのある子どもや保護者が不安なく学校生活を送れるように、日本語学習を中心としたサポートをしています。代表の植田園子さんと日本語学習サポーターの石橋あかねさんのお二人に、お話を伺いました。

来日した早い段階での日本語支援を充実させたい

「外国ルーツの子ども達と保護者が、不安なく学校生活を送れるようにすることが一番大事なことだと思っています。学校生活から取り残されることがないように、寄り添う気持ちで支援したいです」、そう話すのは、代表の植田さん。

団体発足のきっかけは、市内の都立高校が在京外国人生徒の受け入れ校となり、日本語指導の支援依頼があったことだといいます。2017年に市のボランティア教室から有志が集まり、外国ルーツの生徒への日本語指導を開始。多くの生徒たちをJLPT(日本語能力試験)合格に導きました。2022年に高校での支援が終了となったことから活動の場を小中学校へと移し、「府中JSL学習支援の会」として再始動しました。

「高校で支援を行なう中で、来日初期の日本語支援が充実していたらもっとよかったのでは…と思う場面が何度もありました。高校を受験する際、在日期間が3年以内であれば、外国につながる生徒対象の在京枠で特別な試験が受けられます。小学生で来た子の場合、受験時期には在住実績が3年以上になるため、一般入試で受験しなければなりません。苦労して高校に入っても、授業についていけなくて進級できない生徒が多いんです。来日した早い段階での日本語指導を充実するために、支援の場を小中学校に移すことにしました」。

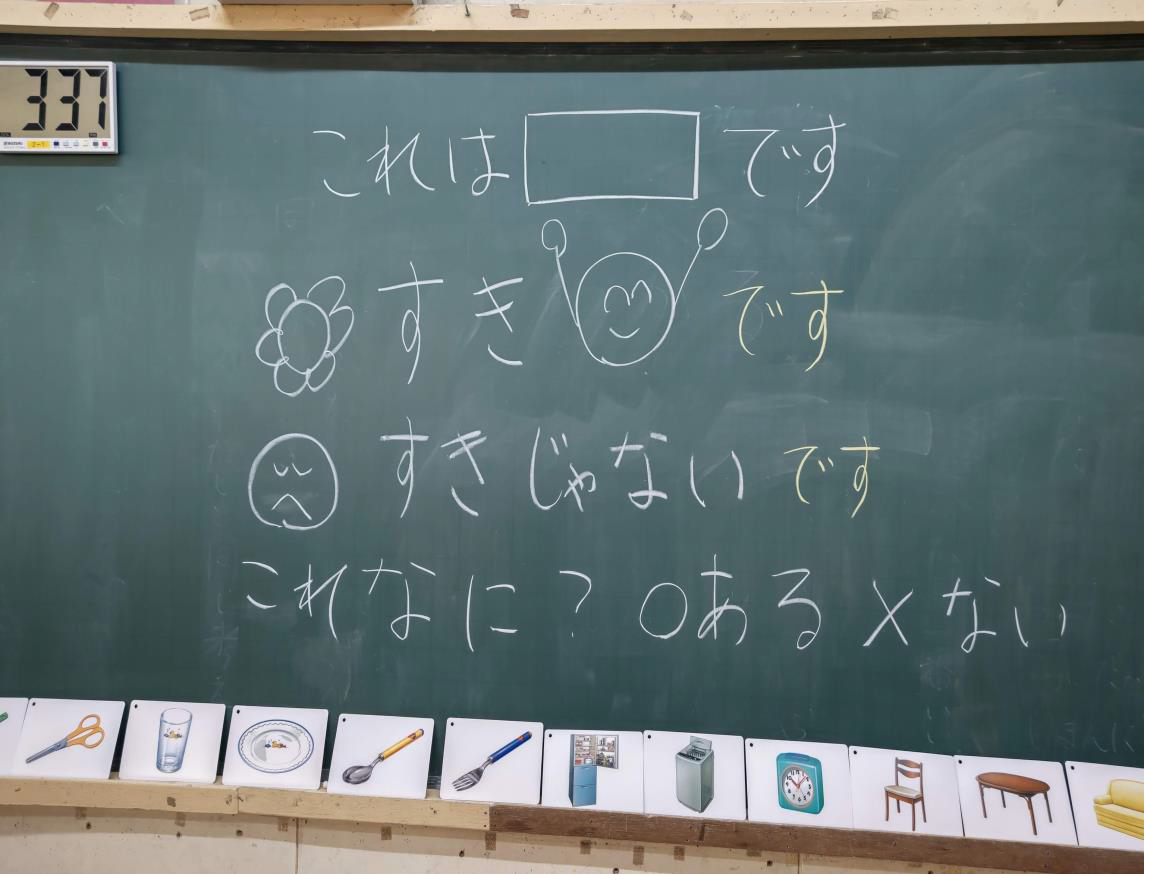

「教科につながる」日本語学習支援

府中市には東京外国語大学と東京農工大学の2つの国立大学があり、修士や博士号取得のために留学する人たちの中には、30~40代で子どもを連れ家族で来日する人も多いそうです。

市では外国語を母語とする児童生徒に対し100時間の日本語支援が行なわれていますが、子どもたちが授業を理解するために必要な日本語力を身につけるのに十分な時間とは言えません。また、市内にはボランティア日本語教室がありますが、子どもの支援に特化したところは「府中JSL学習支援の会」が初めてだったそうです。現在は市内の小中学校での支援に加え、市の施設で放課後学習支援などを行なっています。

「学習支援に学校の宿題を持ってくる子どももいるんですが、レベルに合っていなくてできないことが多いんです」、そう植田さんが話すように、日本に来た子どもたちの前に大きく立ちはだかるのが、授業などで使う「学習言語」の壁です。日常会話などで使う「生活言語」が1~2年で身につくとされるのに対し、「学習言語」の場合は習得に5年以上かかるとされています。そのため、府中JSL学習支援協会でも教科学習支援に力を入れているといいます。

「日本に来たばかりのときは、生活の言葉や、自分の意思を伝える言葉から学んでいくのですが、学校生活、特に授業はそれだけでは成り立ちません。支援の中で教科学習へとつなげていく必要があります」と、植田さん。

学校生活での不安を少しでも取り除いてあげたい

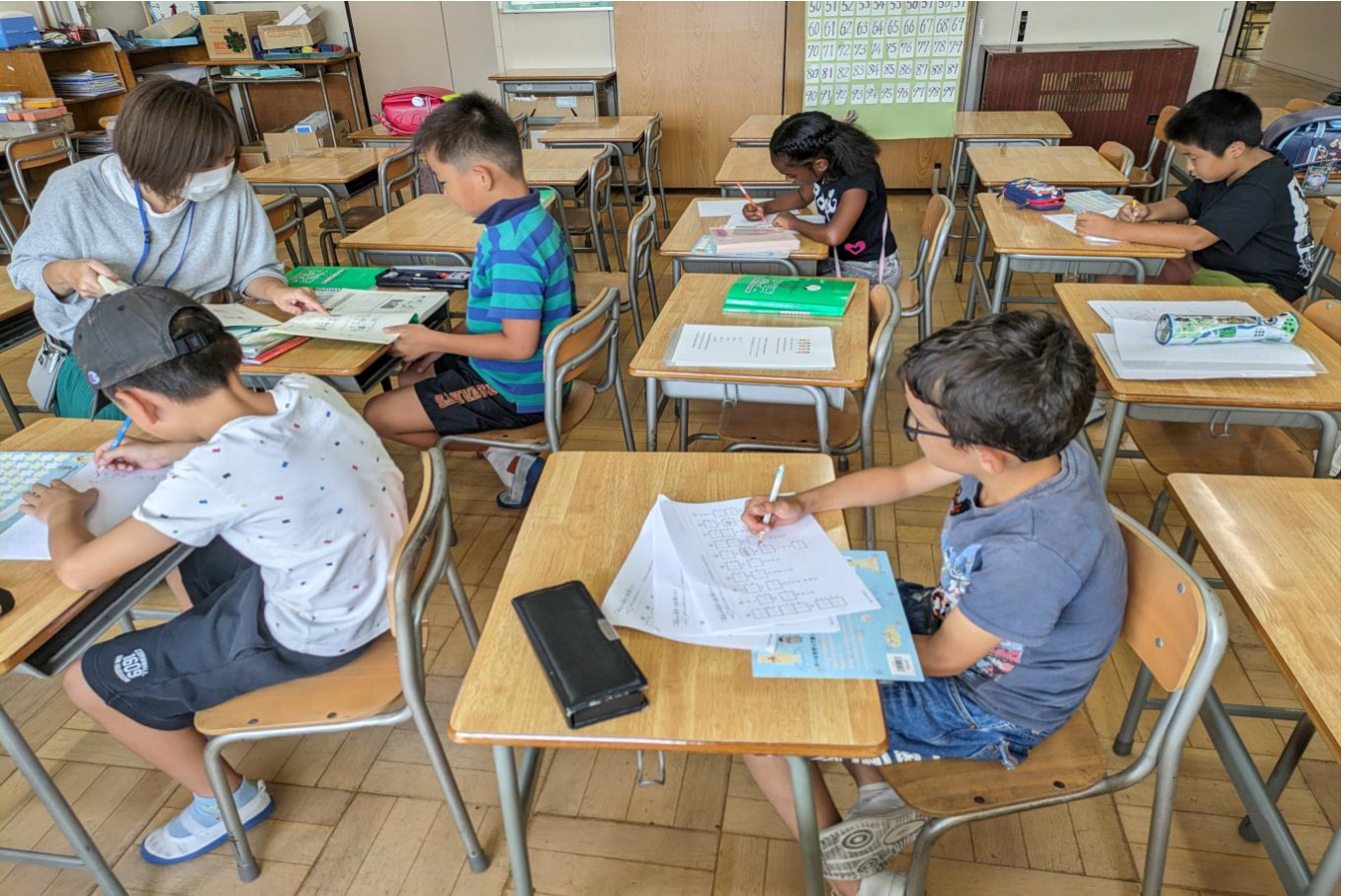

学校内では、日本に来たばかりの児童生徒対象の「適応サポート」、教室内で先生の指示を伝えて授業で取り残されないよう支援する「授業サポート」、日本語学習支援を行なっています。

「適応サポートは日本語レベルがゼロの状態で来た子に向けたものです。授業や教室移動を一緒にしながら、学校生活の流れやルールなどに早く慣れることができるようサポートします。サポートは基本的に日本語と身振り手振りで、必要に応じて翻訳機も使いながら行なっています。学校には、彼らの国に無いような日本特有の文化がたくさんあるんです。初めての場所で言葉も出ない時、誰かが隣にいるだけで安心感につながると思っています」と、植田さん。

学校内での支援のため、学校からの要請が必要になります。小中学校での支援を始める際、教育委員会に案内を持って行き、校長会で配布してもらいました。そこから徐々に活動は広がっているそうです。

支援にあたるのは、教員経験者や日本語教師です。日本語教授法や子どもへの教え方など、月に一度の研修会で学びながら教えています。教員と日本語教師がいることで、それぞれ教科指導の視点と日本語教育の視点からの支援が可能になっているといいます。

中学校で教員をしていた石橋さんは「中学校の支援員として2年生と3年生を担当しています。受験の時期になるとやはり難しいなと感じています。在京枠で高校に入ることができても、日々の教科が理解できていないと入学後に大変な思いをするのは彼らなので、覚えておくべきことをしっかり教えなくてはと思っています」と話します。

学校に出向き、児童・生徒を支援する

学校での日本語学習支援は、2023年度に市内の小学校9校34名、中学校4校9名で、年々支援する児童生徒が増えています。担任の先生と相談しながら、サポートの方法を決めています。

「府中JSL日本語支援協会は、支援員が学校へ行って支援することを大切にしています」と植田さん。それには3つの理由があると話します。

「一つ目は、校内は子どもたちの負担も少なく、保護者の送迎も必要ないので、通うハードルを下げることができるという点です。

二つ目は、教室での子どもたちの様子を支援者の目で見ることができる点です。学校の外と教室の中では、子どもたちの姿は結構違うんです。教室での様子も含めて子どもたちの状況を把握することができます。

三つ目に、担任の先生と連携ができる点です。学習面ではもちろん、学校と家庭の連絡や提出物のサポートもしています。教室にいるから伝えられることがあると思っています。

また、先生たちが今どんな教え方をしているのか聞くことができるというメリットもあります。学校での教え方も年々変化しているので、先生の教え方を知れることが、教科学習支援で役に立っています」。

「もし自分が彼らの親だったら…?」という視点で支援を考える

2024年1月に、外国人児童生徒のための第1回

府中にほんご作文コンクールを開催しました。

団体では、子どもたちの保護者に向けたサポートも行なっています。学校からの配布物や手紙の内容の説明、確認の連絡など、日本語や日本の文化がわからないことで保護者や子どもが困ったり悲しい思いをしたりしないよう、支援しています。

最近特に保護者から求められるのは、給食のメニューのチェックだそうです。エジプト、インドネシア、アフガニスタンなど出身でイスラム教の人たちに、「食べられる」「食べられない」という印をつけたメニューを毎月渡しています。

食べられない日には、お弁当を用意してもらっています。絶対に忘れてはいけない作業だといいます。また、希望があれば保護者のための日本語学習支援をZoomで実施しています。

「もし自分が子どもの親だったら、こんなことをしてくれると助かるだろうな、と考えながら活動しています」と話す、植田さん。保護者の方からはよく感謝の手紙を頂くそうです。

いずれは、学校入学・転入前の日本語教室のような場をつくりたいと考えているといいます。

「子どもたちが転入してくるときにいきなり教室に入るから、戸惑うことになります。以前、日本に来た翌日に学校に来たアフガニスタン出身の子が、教室に入った途端に泣き出してしまったことがあったんです。異国に来て突然教室に放り込まれたら、戸惑うのも無理はありません。 まずは学校に入る前に、読み書きなどの日本語を学ぶ場所があればいいと思います。予算もないとできないので今は難しいかもしれませんが、いずれ作りたいと思っています」。

外国にルーツをもつ子どもたちや保護者が学校生活から取り残され孤立しないよう、地域の力でセーフティネットを拡げます。

*本記事は取材時点での情報をもとに作成しています。最新の情報については、団体へ直接お問い合わせください。