クローズアップ

東京都立中央図書館 ~やさしい日本語で、外国人の利用者サービスの促進を目指す~

東京都立図書館は、中央図書館と多摩図書館の2館があります。

中央図書館は総合的な調査研究の支援サービス、多摩図書館は子供の読書活動を推進する「児童・青少年資料サービス」と雑誌の特性を活かしたサービスを行う「東京マガジンバンク」を柱とした支援サービス、とそれぞれ機能を分担しながら運営され、都内公立図書館へのバックアップも行なっています。

今回取材に伺ったのは、港区南麻布にある東京都立中央図書館です。外国人にももっと図書館を利用していただきたいと、洋書コーナーの企画や展示の充実、「やさしい日本語」の案内表示、日本語学習コーナーの設置など、積極的に取り組んでいます。館内で利用者の対応等も行なう、情報サービス課統括課長代理の上田奈緒美さん、職員の荒木夏実さん、増渕凛さんにお話を伺いました。

公立図書館では国内最大級を誇る、約225万冊を所蔵

©東京都立図書館

東京都立中央図書館(以下、都立中央図書館)は、有栖川宮記念公園内にあります。豊かな自然が隣にあるという恵まれた環境は、都心とは思えないほどです。周辺にはたくさんの大使館があり、多くの外国人が住んでいます。

都立中央図書館は1973年に、都立日比谷図書館の蔵書を引き継いでこの地に開館しました。国内の公立図書館では最大級の約225万冊を所蔵しています。新しい図書を中心に約35万冊が書架に並んでおり、自由に閲覧できます。

「(都立中央図書館は)調査研究を目的とした図書館なので、専門書なども豊富に取り揃えています。調べものに関して図書等の紹介や調べ方の案内をするレファレンス(調べもの相談)サービスや、資料の閲覧・複写(コピー)サービスなどをご利用いただけます。利用者のみなさんがいつ来ても必要な情報が揃うように、本の館外貸出はしていません。ただし、都立図書館の本を都内の区市町村の図書館に取り寄せることができる「協力貸出」というサービスも行っていますので、お近くの図書館にご相談ください(対象外のものもあります)。また、専門書だけでなく、小説や雑誌などもありますので、楽しみのための読書の場としてもお使いいただけます。」と、上田さん。

みんなが利用しやすい図書館に

都立中央図書館はかつて15歳以下の入館が制限されていましたが、2004年からは誰でも利用できるようになりました。キッズルーム内には授乳室やおむつ交換台があり、子ども連れの方も安心して利用できます。

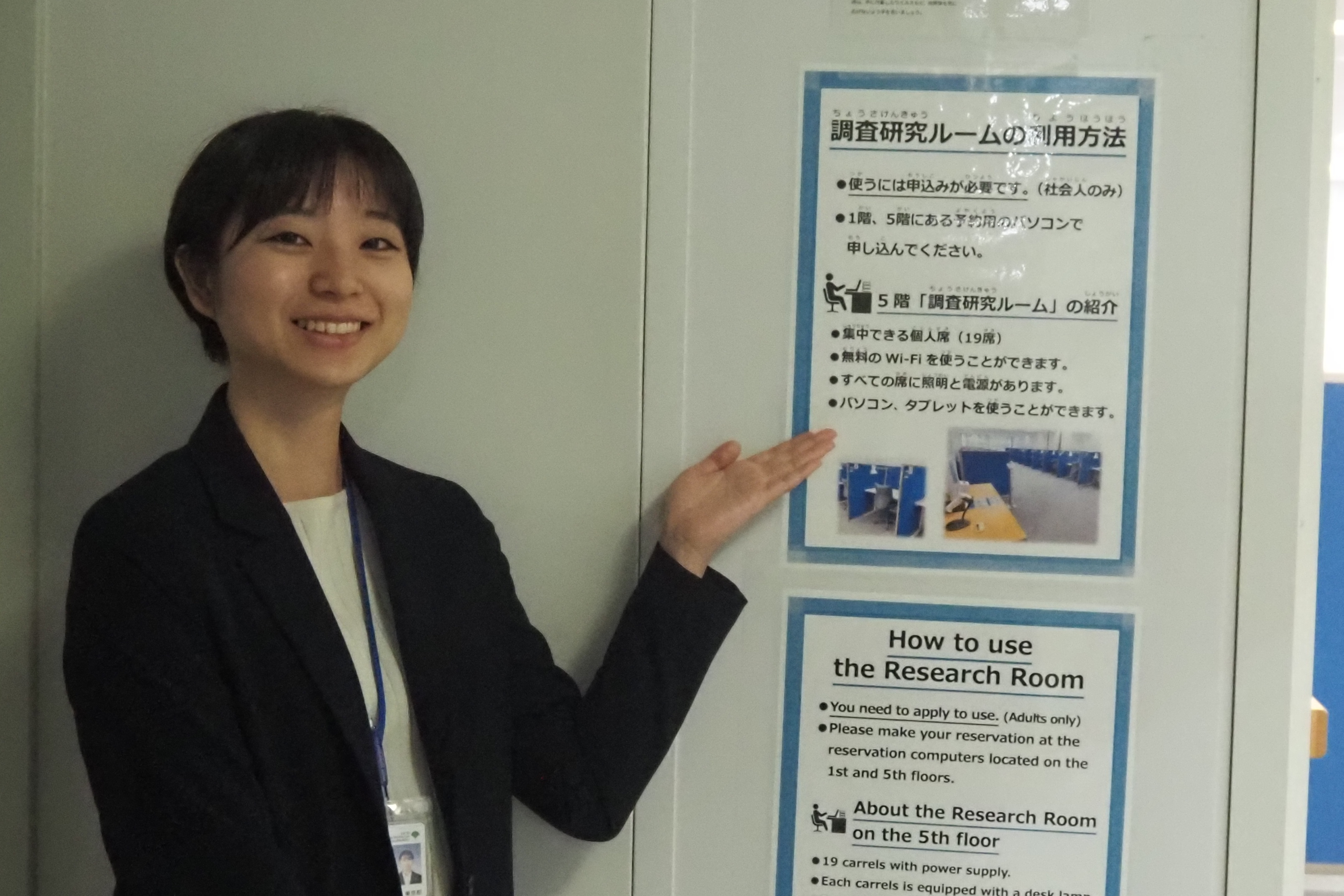

1階から3階までの豊富な書架に加え、4階や5階には、館内の資料を持ち込み集中して作業のできる「調査研究ルーム」や、グループで自由に議論をする場や、学校活動や異業種交流の場として利用できる「交流ルーム」もあります。

館内のルールについても以前より緩和された部分があるといいます。電子機器の普及などを受け、以前は禁止だったものが、今は一定の条件のもとに使用していいというふうに変わってきています。

「5階の閲覧室は、館内で唯一"音の出る機器類は使用禁止"のエリアです。たとえばパソコンですと入力する際に出る音が他の方の迷惑になる可能性がありますから、このエリアでは使用できませんが、キーボードのないタブレット等は使用することができます。また、イヤホンなども音漏れがするから禁止でしたが、音量調節していただければいい、というように、柔軟に変化してきています」と、上田さん。

荒木さんオススメだという5階のカフェテリアは図書館内でも特に人気の場所で、大きな窓からは季節によって変わる美しい公園の自然を楽しむことができます。

有栖川宮記念公園で散歩して、図書館のカフェで休憩して、最新の雑誌を読む。図書館という場所が一気に身近に感じられます。

図書館で多様な言語にふれる楽しみを

全図書の中で洋書の割合はおよそ10%、そのうちの約70%が英語です。そのほか、フランス語、ドイツ語、ロシア語、イタリア語、スペイン語、ラテン語、ポルトガル語など、30言語程の洋書があり、加えて、中国語、韓国・朝鮮語の図書も多く所蔵しているそうです。

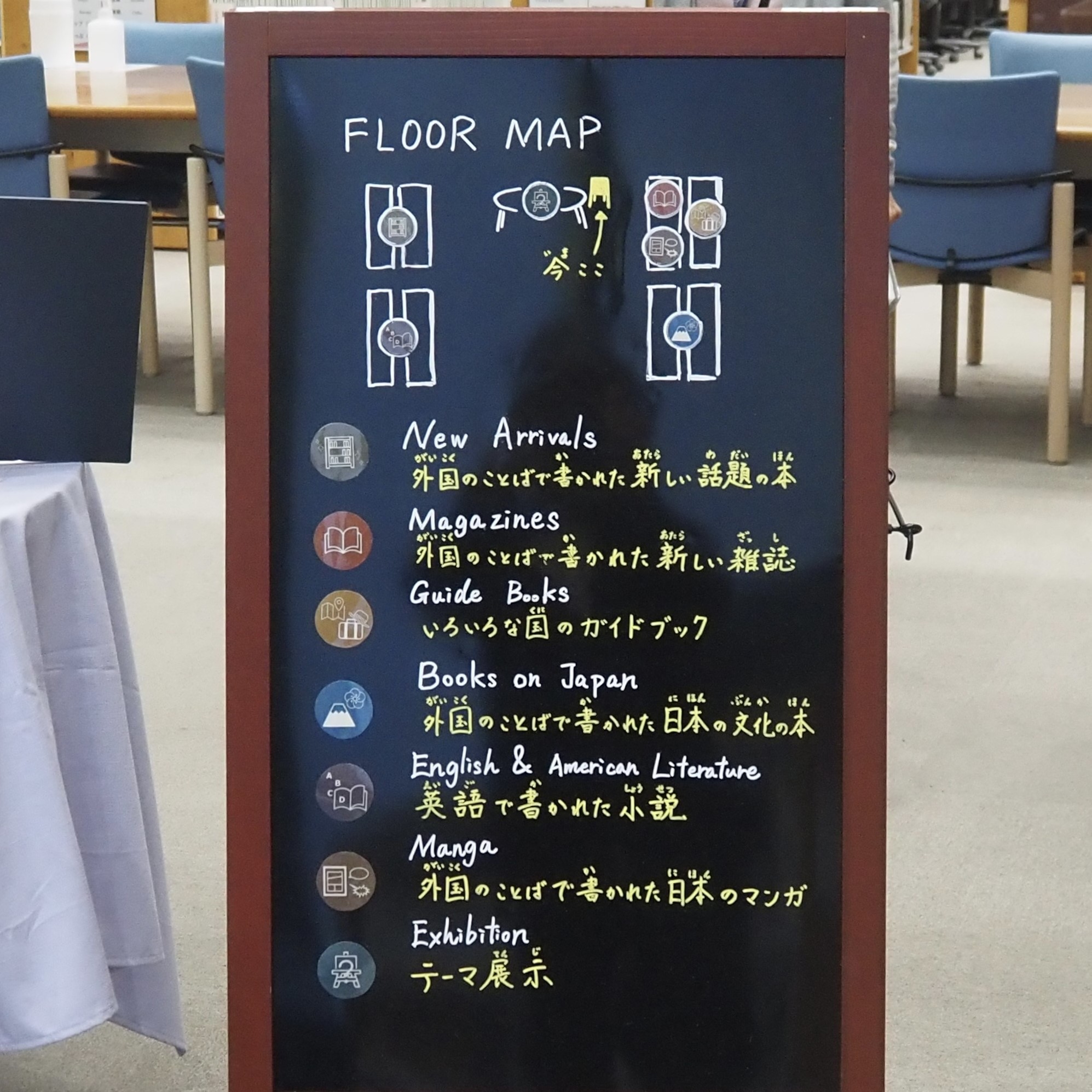

図書館の1階には、外国語の新着図書・雑誌を中心に展示している『話題の洋書コーナー』があります。洋書の新刊や、賞にノミネートされた書籍などが並んでいます。日本の漫画を紹介している棚もあります。鉄腕アトムやスタジオジブリの作品など、英語以外にも様々な言語で発行されている日本の漫画家の作品が並んでいます。海外で人気の雑誌も多数配架しています。近隣の外国出身の小中学生や親子連れが利用しているのもよく見かけるそうです。

「外国語の資料は各分野別に配架されていますが、やはりまとまったコーナーがあると外国人の利用者も入りやすいですし、スタッフも紹介しやすいです。以前は『英語の本はどこにありますか?』と聞かれることが多く、各階の分野ごとにありますがどういう本をお探しですか、と尋ねるところから始めていました。『話題の洋書コーナー』ができてからは、入口としてまずご案内して、それ以外にもたくさん各フロアにあると説明しています」と、荒木さん。

2022年から「やさしい日本語」の取り組みをスタート

「やさしい日本語」の取り組みのきっかけは、都立図書館の事業計画に『都内在住の外国人や訪日観光客にも図書館の魅力を発信して利用者を拡大する』という目標が掲げられたことでした。外国人がより利用しやすい図書館にするため、2022年から「やさしい日本語」のホームページや掲示物の作製がスタートしたといいます。

「とても大きい図書館なので、すべてに対応するのは大変ですが、利用者に向けた案内はできるだけ『やさしい日本語』に変えるようにしています」と、増渕さん。

2023年3月にはホームページのlanguageから「やさしい日本語」が選べるようになりました。館内の掲示物も、やさしい案内になるよう、随時更新中です。

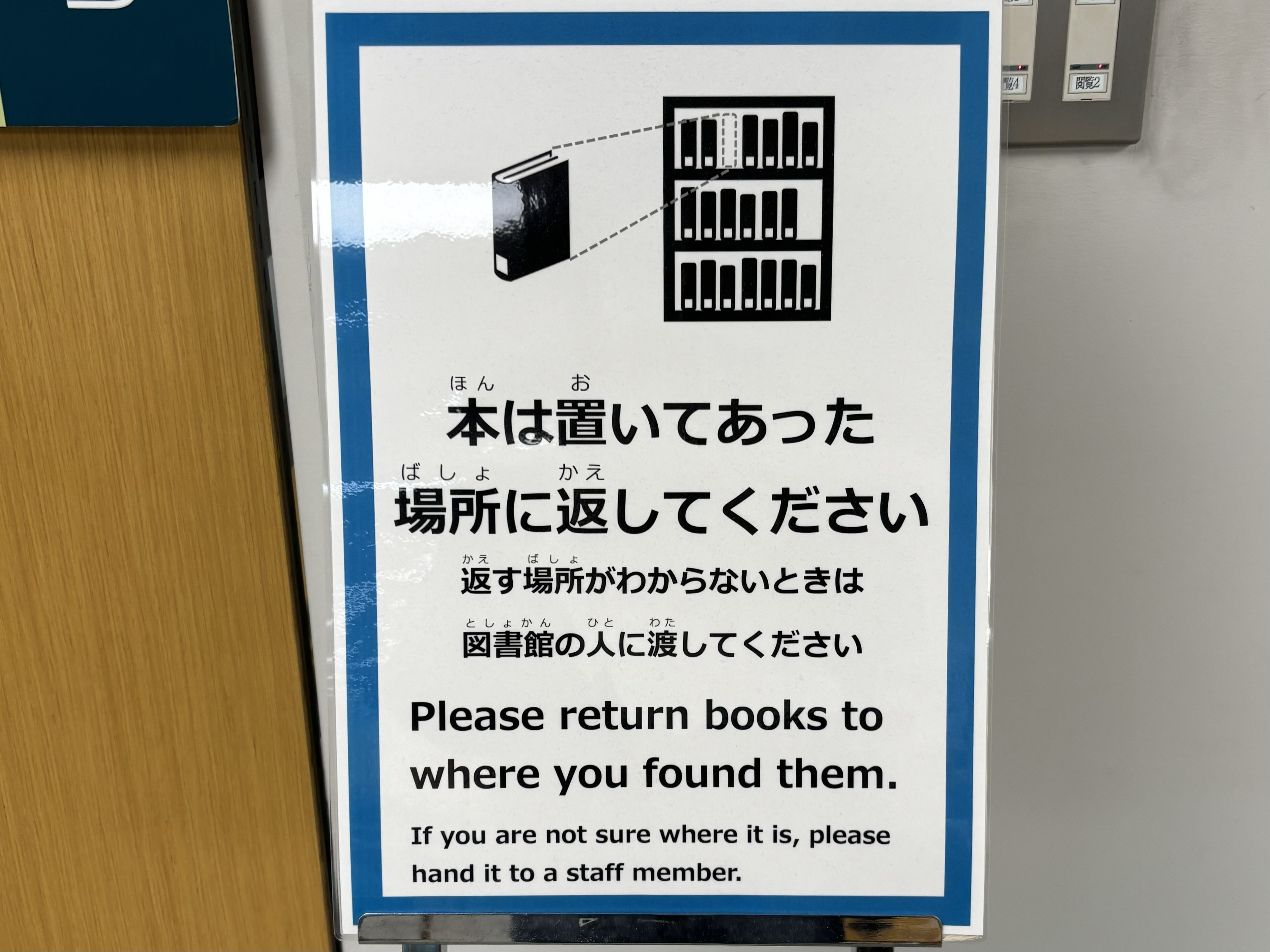

「掲示物は『やさしい日本語』と英語を併記しています。英語があれば翻訳にかけやすいですし、英語を母語としなくても、簡単な日本語ならわかる人も多いです。また、障害のある方や小学生にも『やさしい日本語』があれば伝わりやすいと思っています」。

掲示物には、見た人の理解を助ける、わかりやすいピクトグラムも添えられています。その多くは職員の方のオリジナルだといいます。

「素材が無いものは、職員が組み合わせて作成しています。日本語や英語が分からなくても、ピクトグラムで伝わるように心がけています」。

こうした「やさしい日本語」の取り組みは、利用者の対応をする情報サービス課の職員が講座を受けた上で、行なっているそうです。

「図書館は専門用語が多いので、どう変換したら伝わるのか、悩むところです。一人で書き換えなどをしていると、気づかずに難しい日本語になっているときがあります。職員同士でチェックをしたり、やさにちチェッカーという日本語の難易度を自動診断してくれるツールなどを使ったりして確認しています。『入館証』のように館内でよく使う言葉は覚えてもらいたいので、そのままにして、<番号を書いたカード>のように補足をつけています」。

本を読む以外にも、楽しめる図書館

外国人利用者が活用できるサービスは他にもあります。

3階には日本語学習コーナーが設置されており、日本語学習者や指導者向けの教材が豊富に揃えられています。

「本来、都立中央図書館は大学受験用などの試験対策のテキスト類や問題集は収集対象ではありません。ただ、日本語学習用については、試験対策の教材も含めて揃えています。書き込むことはできませんが、コピーなどを取って使っていただくことはできます」と、荒木さん。

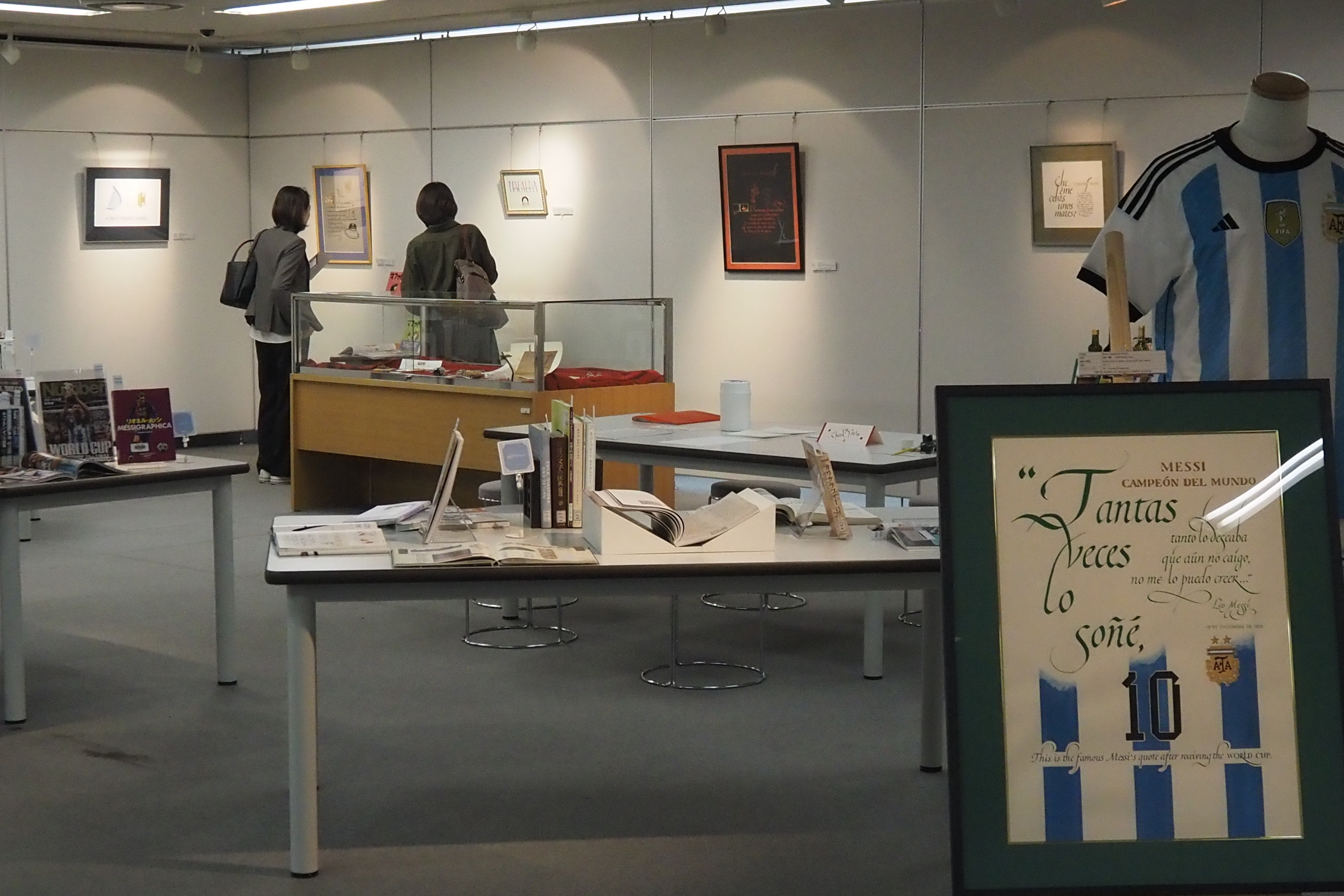

また、4階の企画展示室では、近隣の大使館などと連携し、外国文化を紹介する企画展示も積極的に行なっています。

「図書館からは場所を提供するとともに、企画に合わせた図書館の資料も展示しています。小中学生の教育でも多文化共生の視点が取り入れられていますが、図書館としても、いろいろな国のことを紹介する展示を積極的に展開しています」と、上田さん。

今後は図書館の使い方を紹介する、外国人向けの図書館ツアーも再開したいといいます。以前は英語で行なっていましたが、今後は「やさしい日本語」でのツアーも検討したいそうです。

どんどん使いやすく、そして楽しい場所になっていく都立中央図書館、ぜひたくさんの方に利用していただきたいです。

*本記事は取材時点での情報をもとに作成しています。最新の情報については、団体へ直接お問い合わせください。