クローズアップ

特定非営利活動法人 CFFジャパン ~日本で、東南アジアで、子どもと青年の「育ち合い」の場をつくる~

フィリピン・マレーシア・ミャンマーで現地の子どもを支援しつつ、日本の青少年ボランティアの派遣プログラム等の運営を行うCFFジャパン。「Caring for the Future Foundation」という団体名にあるように、「未来の基盤である子どもと青少年と、共に育ちあいながら、その誰もが未来に希望を持てる社会を築く」ことをミッションとしています。団体が大切にしてきたことや活動の内容について、事務局長の高梨恵子さん、事務局の内海研治さんにお話を伺いました。

青年たちとのフィリピン渡航から始まった活動

CFFジャパンの創設は1997年。きっかけとなったのはその1年前、創設者の二子石章さん(2023年逝去)が十数人の青年を連れて、フィリピンに渡ったことでした。

「当時、二子石の埼玉の自宅近くで、毎晩大音量でバイクを走らせる青年たちがいたそうです。『自分たちの生きる意味を見出せない』と話す彼らに何かしたいと考えた二子石は、当時埼玉県総主事を務めていたYMCAの縁を頼りながら、青年たちをフィリピンに連れていくことにしました」と、CFFジャパンの高梨さんは話します。

現地で彼らを待ち受けていたのは、さまざまな衝撃でした。中でも、過酷な環境を生き抜くフィリピンの子どもたちの存在は、青年たちの意識を大きく変えたそうです。

「生きる意義がないと感じていた彼らに、『自分たちでも世界のために何かできるかもしれない』という意識が芽生えました。彼らの海外体験が、CFFジャパンの始まるきっかけになりました。翌年、日本から青少年ボランティアが海を渡り、フィリピンに『子どもの家(児童養護施設)』を作る活動が始まりました」。

今日に至ってもその活動は広がり、現在の海外拠点はフィリピン、マレーシア、ミャンマーの3国。ボランティアに参加した青少年は、延べ5,000人を超えます。

「育ち合い」を目指す海外プログラム

CFFジャパンの基幹となる活動「海外プログラム」では、海外の子どもたちを支援するために、日本の青少年が活動します。団体が目指すのは、一方的な支援ではなく、参加する双方の「育ち合い」です。

「海外プログラムには、フィリピン、マレーシアにある『子どもの家』のメンテナンスをするワークキャンプや、現地の人に話を聞くスタディツアーなどの種類があります。いずれも体や足を動かすだけでなく、夜には自分の体験を参加者や現地の人に共有する時間を設けています。参加した学生の学びになることはもちろんですが、現地の人たちからも感謝の声が聞かれます。以前訪れたDV被害者のための施設では『これまでたくさん嫌な思いをしたけど、自分に関心を寄せてくれる日本の人がいるのね』と、涙ながらに話してくれた女性がいました」。

プログラム修了後には、大きく価値観が変わる学生も多いそうです。高梨さんも、もともとは海外プログラムに参加したことが、CFFジャパンを知るきっかけでした。

「私は大学生のころフィリピンのツアーに参加しました。そこで出会った二人の子どものことは忘れられません。一人は児童養護施設で過ごす、貧困家庭からの措置入所の子。自分がもらったものを妹たちにも分けてあげる、とても優しい笑顔溢れる男の子でした。もう一人は、その後訪れたマニラで出会ったストリートチルドレンの女の子。うつろな目で手を差し出し、物乞いをしていました。この二人の違いはいったい何だろうと衝撃を受けました。自分がこの子たちのために何かできる人間になりたいと強く思いました。『彼らのために、自分は何ができているのか』ということは、今でも考えます」。

独自のノウハウで青少年リーダーを育成

内海さんも、高梨さんと同じく学生時に海外プログラムに参加した一人です。内海さんの意識を変えたのもまた、一人の子どもとの出会いでした。

「僕はマレーシアのボルネオ島で無国籍の子どものたちの集落を訪れました。最初は何もできない自分の無力さを突きつけられました。しかしその後、今度はプログラムリーダーとして同じ場所を訪れたとき、一人の子どもと手をつなぎました。その手がすごくあたたかかったんです。性別も文化も言葉も違う小さな子どもの手に、自分の人生が肯定され、救われた気がしました。その後『子どものために自分の人生を使いたい』と思うようになり、CFFジャパンで働くことを決めました」。

内海さんが務めた「プログラムリーダー」は、CFFジャパン独自の役割です。各プログラムに参加したことがある人から応募者を募り、選考会を経て選ばれます。

「リーダーの役割は、およそ20人の参加者を率いて、プログラムを運営すること。リーダーは、プログラムの開始前、半年間の研修に参加します。私たちは『次世代を担う青少年の育成』をミッションの一つとして掲げているため、リーダーの育成は団体でも大きな柱です。過去蓄積されたノウハウを生かしつつ、参加者の個性に合わせて調整しながら研修を実施しています。その結果、心からの想いで活動し、プログラムを動かしてくれる人材が多く輩出されています。そうした青少年たちに、団体が支えられていますね」。

これまでCFFジャパンが育成したリーダーは260人以上。活動で得た学びを生かしながら、さまざまな分野で活躍しています。

コロナ禍だからできた2つの新事業

コロナ禍で海外に青少年たちを派遣できなくなったことで、団体の活動にかなりの制限がかかる中、団体が出した結論は、「今こそ新しい活動をしよう」ということでした。1つは、これまで培った海外拠点での学びやネットワークを生かす「教育事業」です。

「海外プログラムの後、教員となった卒業生にヒアリングをする中で、学習指導要領の改訂により新設された『総合的な学習』の授業の内容に悩む先生たちが多くいることを知りました。そこで、先生たちと協働し、一緒に授業を作ることにしました。協働という形にしたのは、子どもにどんな価値を伝えていくことが大事なのか、一緒に考えることが最も重要だと感じたからです」と、事業を担当する内海さん。海外プログラムの卒業生が体験談を話したり、ビデオ通話でフィリピンの『子どもの家』をつないだりなど、学校の生徒やニーズに合わせて、毎回授業の内容は変更しているそうです。

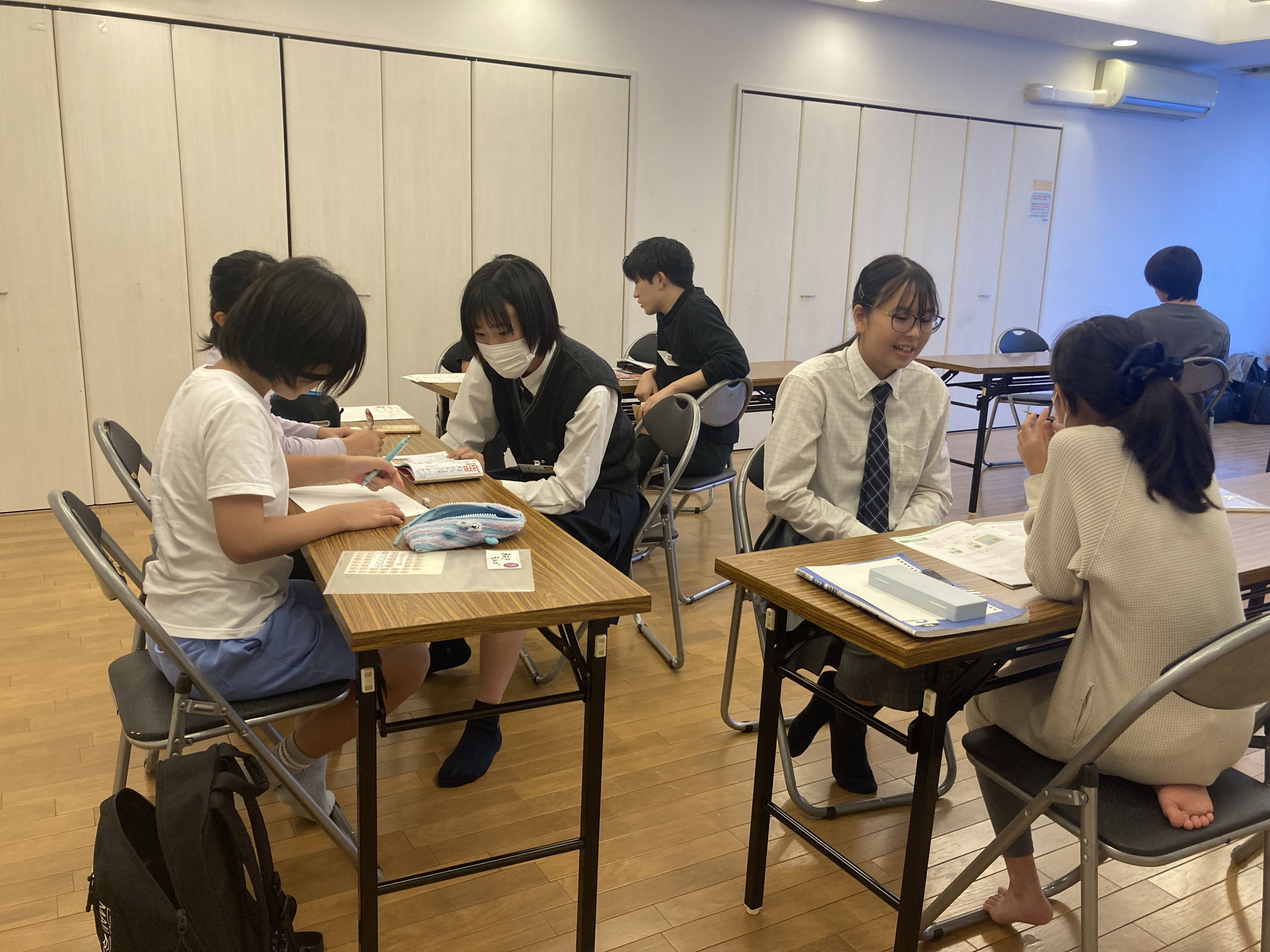

もう1つの取り組みは、団体の拠点がある千歳烏山地域での活動です。高梨さんが未就学児の親子を対象とした「子育てひろば」を、内海さんが小学生を対象にした「まなカフェ」を運営しています。まなカフェは、小学生を対象に、学校の宿題などの学習支援を行う場です。勉強を教えるのは、海外プログラムの卒業生や、地域の高校生たちです。

「プログラムの卒業生にとっては、帰国後の活動の場のひとつになっています。また、高校生の中には自分が不登校で、学校以外の社会参画の場を探していた、という子もいました。勉強を教えたり、一緒に遊んだりする中で、まなカフェが彼らの居場所にもなっているようです。CFFジャパンが目指す、参加者双方の『育ち合い』が本活動でも実現されており、手ごたえを感じます」。

自分・他者・環境・社会・未来をケアできる若者たちを増やすこと

現在のCFFジャパンの活動は、事務局スタッフをはじめ、過去の海外プログラムの参加者や、現地スタッフなど、二子石さんの想いを継いだ仲間たちの手によって支えられています。多岐にわたる活動を今後もより着実に継続するために、先日新しい国際団体「CFFインターナショナル」が設立されました。

「CFFインターナショナルは、フィリピン、マレーシア、ミャンマーそして日本、世界4拠点での活動をつなぐための団体です。CFFでは、子どもの支援と青少年育成において『自分、他者、環境、社会、未来』の5つをケアすること、通称「5ケア」の考え方を大事にしてきました。この順番で自分がケアできる対象を増やしていくことで、より良い未来に向かう子ども、青少年が増えると考えています。今後はCFFインターナショナルを通して、この『5ケア』の考え方を、各国で横断的に浸透させていきたいです」と、高梨さんは話します。

支援拠点のある東南アジアの3国の子どもたちと、日本の青少年たちに成長の機会を提供してきたCFFジャパン。新たに生まれた国際団体を軸に、仲間で想いのバトンを繋ぎながら、今後も「育ち合い」の輪を広げていきます。

*本記事は取材時点での情報をもとに作成しています。最新の情報については、団体へ直接お問い合わせください。