クローズアップ

NPO法人 ナタデココ ~楽しい「原体験」を通して、子供たちの心に世界地図を描く~

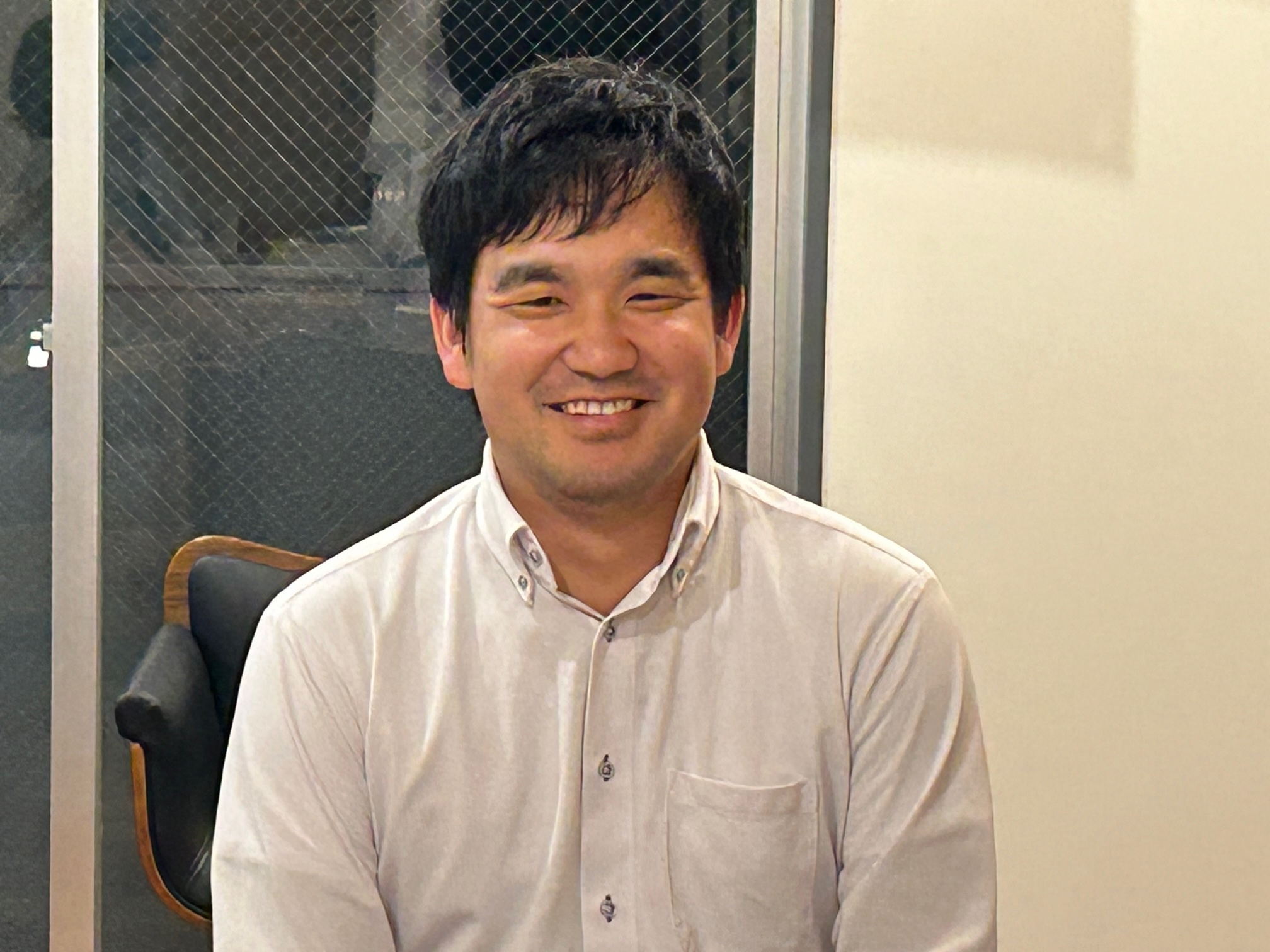

NPO法人 ナタデココは、全国の子供たちに異文化体験を届けるため、「子供たちの文化交流教室」の企画・運営を行っています。これは小学生と在住外国人の交流の場で、英語力や海外体験は一切不要かつ、異文化コミュニケーション学に基づく体系的なプログラムを提供しています。子供たちは、ゲームやクイズなどを通じ、たくさんの国の文化に触れ、外国人参加者はボランティア活動を通じて社会参加のきっかけとなる、そんな場を創出するナタデココ代表の加藤頌太さんに、設立の経緯や活動内容についてお聞きしました。

文化交流の楽しさを知る「原体験」は、人生の大きな糧となる

道に迷っている外国人を見かけたとき、声をかける人もいれば、そうでない人もいます。両者の違いは、どこから生まれるのでしょうか。言葉の問題はあるかもしれませんが、英語ができなくても身振り手振りでコミュニケーションを取れる人がいる一方で、英語ができても外国人と打ち解け合えない人もいます。その答えとして、加藤さんは「原体験」の有無ではないかと話します。

「幼少期に異文化に触れる楽しさを本能的に知っておくこと、そうした原体験を持つことは、大人になっても異文化に対する興味を抱き続けることができるなど、その後の人生に大きな影響を与えるのではないかと考えています。そのためナタデココの活動は、『楽しい』を持ち帰ってもらう、原体験を作るということを徹底して行っています。原体験は頭で覚えるのではなく、少し強い香水の匂いをかいだり、ハイタッチなどで肌に触れたり、一緒に踊ったり、理屈ではないところで心に刻まれるものだと考えます。 いろいろな国の人たちと交流する中で、世界は広く深いことを知ってもらい、子供たちの心に世界地図を描くことが目標です」。

ナタデココの活動では、子供の外国語力や外国人の日本語力を伸ばす、ということよりも、「楽しかったな、また来たいな」という原体験を持ち帰ってもらうということを一番大切にしています。

「わたしたちがどういう社会を目指したいのかというと、誰もが英語を流ちょうに話すような社会ではなくて、言葉が通じなくても、肌の色が違っても、困っている人に歩み寄れる社会だと思うんです。その根底となるのが『原体験』なのではないかと思い、活動しています」。

原体験が、自分の世界を広げるきっかけに

多文化共生に関わる仕事や活動をされている方たちは、みなさん何かしら海外に関心を持つきっかけとなった原体験がそれぞれあったのではないでしょうか。三重県の小さな町の出身で、小学生時代に外国人をほとんど見たことがなかったという加藤さんの原体験は、ブラジルのお菓子にあったそうです。

「学校に地域のブラジルの方がいらして、お菓子を配ってくれたんです。そのときに習ったことは残念ながら覚えていないんですが、お菓子を食べて『あれ、おいしかったな』という記憶はずっと残っています。これが僕の原体験で、そこから海外に興味を持ったんだろうなと思っています」と話します。

家族の仕事の都合で首都圏へ出てからはさらに海外文化に興味を持ち、大学時代にバックパッカーとしてアジアを放浪する中で、異文化に触れる楽しさを強く感じたといいます。その後、世界と日本をつなぐ仕事がしたいと外務省へ入省し、これまで70か国以上の国を訪問しました。

「個人としては比較的国際経験のある方だと思っていますが、三重県の地元に戻るといまだに『外国は怖い』という人に出会います。どんなに世の中がグローバルになっても、地域にいる方々が自然に異文化を受け入れられる環境を作っていかないと、社会は変わらない。外交官の経験を活かして、何かしたいと思いました」。

加藤さんは2021年8月に、任意団体ナタデココを友人と3人で立ち上げます。そこから少しずつ規模が拡大、ボランティアを含めて団体の規模が100人弱になり、2023年6月に法人化しました。

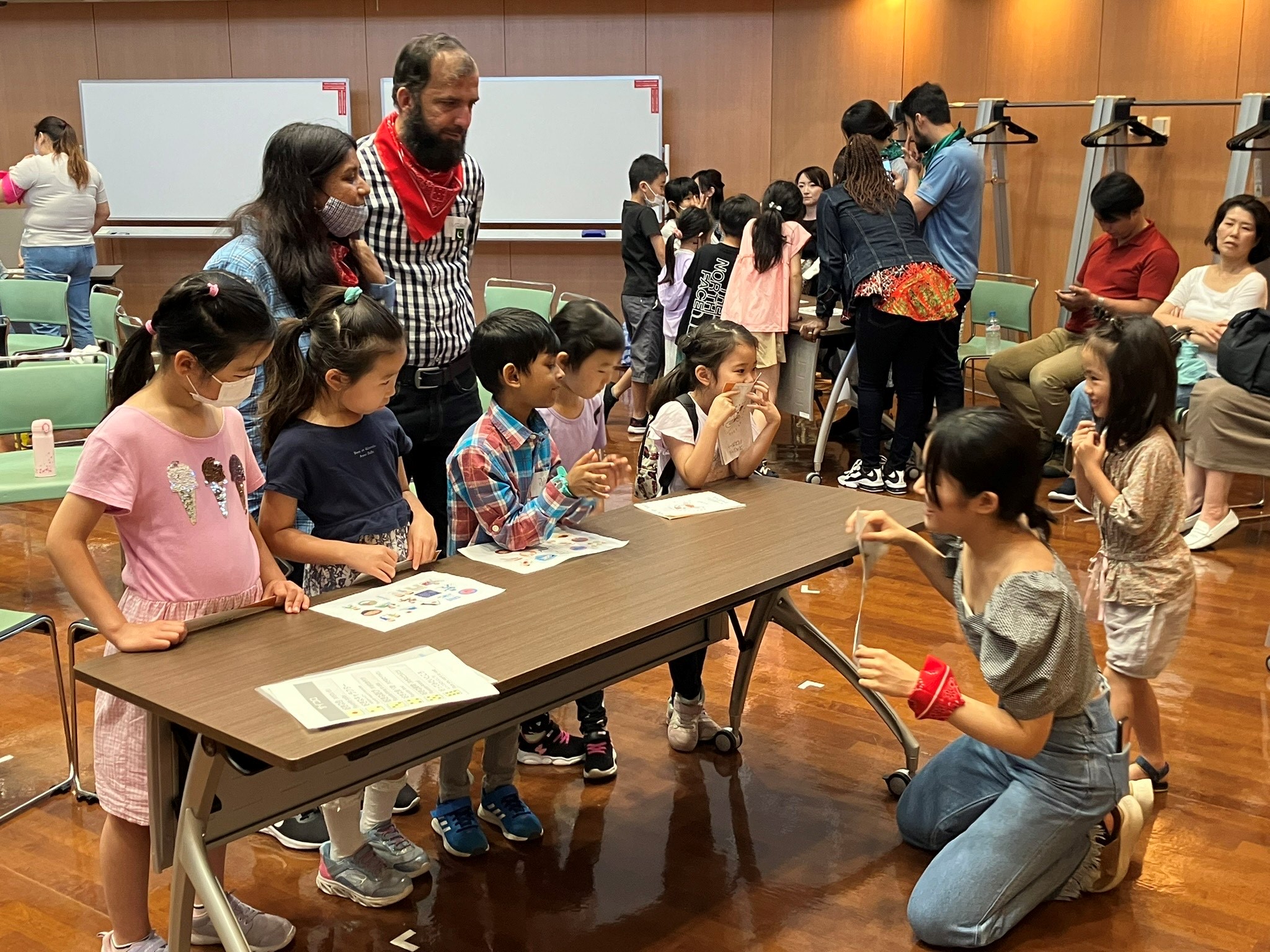

言葉を使わないほうが、圧倒的に仲良くなる

ナタデココの「子供たちの文化交流教室」は、ほぼ2か月に1回のペースで開催しています。とても人気のあるイベントで、午前中にSNSや公式HPに情報をアップすると、数時間で30名の定員枠が満席になることも珍しくないそうです。プログラムはメンバーで話し合って作っていますが、「異文化コミュニケーション学」に基づく学術的な根拠を持って小学生向けにアレンジしたゲームやクイズを考えているそうです。「世界を旅してみよう」「カラフルアドベンチャー」など毎回テーマを変え、50のコンテンツと200パターンのクイズの中から工夫して組み立てます。

「体で表現してダンスをしたり、ジェスチャーゲームをしたり、言葉を使わない方が圧倒的に仲良くなるスピードが早いという印象があります。言語のハードルで子供たちの好奇心に蓋をしてしまわないよう、日本語も英語も話せない人が来ても大丈夫なプログラムを目指しています」。

子供たちの中には、外国人を前に緊張してしまう子もいるそうで、そうした子たちも気軽に参加できるように意識してプログラムを実施しているといいます。

「ゲームやクイズなど、大人から見ると簡単なことをやっているように見えるかもしれないんですが、初めて外国の人と時間を過ごすって、子供たちからすると結構すごいチャレンジをしていると思うんです。1時間という短いプログラムを通じて、心の片隅に原体験を植え付けられたらいいなと思っています」。

文化交流教室の最後には、参加者、スタッフ、皆の表情が変わる

「文化交流教室」の最後は、メッセージ交換をします。外国人参加者には手紙を書いてもらい、子供たちは絵を描いて交換します。そのころになると、参加者やスタッフの表情が変わるそうです。

「子供ばかりでなく、外国人参加者、そして日本人のスタッフの顔も変わるんです。そういう人たちの顔を見ていると、やっていてよかったなと思います」。

参加した子供たちや親御さんからは、「通学路で見かけた外国人に、片言の英語で話しかけてみた!」「国旗に隠された秘密に熱中して、世界の国旗を毎日眺めています」「子供がレストランでどこの料理と聞くようになった」「次、外国人に会うときは『好きな色を聞いてみたい』 と、英語の勉強を張り切っています」といった声が聞かれ、原体験の芽が、楽しく成長しています。

加藤さんも「文化交流教室で得た原体験をきっかけにして、異文化に興味を持って行動に移せるようになることが理想の一つでもあるので、こういった声は嬉しいですね」と話します。

外国人参加者からも「自分の文化を子供たちに伝えるというところで、いい経験ができた」「日本人の友達ができてよかった」「日本に来てよかった」など、嬉しい声が聞かれます。外国人参加者の中には普段は会社や学校と家の往復で日本人と関わる機会が限られている人もおり、文化交流教室が日本社会と繋がるきっかけになっているといいます。

全国に国際文化交流の場を広げたい

ナタデココは東京だけでなく、全国の子供たちにプログラムを届けていきたいといいます。嬉しいことに、最近は都内の小学校や地方自治体からの要請で出かけていくことも増えてきました。

「体験格差という言葉があります。地理的な理由などいろいろな事情で海外経験 に差ができてしまっている現状がありますが、わたしたちはそういう格差をできる限り埋めていきたいです」。

そのためにも、文化交流教室の回数の増加や、さらなる規模の拡大などが現在の目標だと話します。そして、ナタデココが将来のゴールとして目指すのは、地域の中にコミュニティを作ることだといいます。

「地域の中で老若男女、国籍問わずたくさんの人たちが「文化交流教室」を軸に集まるコミュニティができあがっていったら、多文化共生の一つのモデルになると思うんです。全国各地の小学校や児童館などで文化交流教室が開催されることが一般的になって、そこで一つの出会いがある、そして外国人が地域の集まりに出て行って社会参加する…活動を通してそんな社会にしていきたいですね」。

ほとんどのスタッフが仕事を持ちながら活動しているため、仕事とのバランスは大きな課題です。

しかし、加藤さんの好きな言葉は「二兎追うものしか二兎を得ず」、ナタデココのこれからの展開が、さらに楽しみです。

*本記事は取材時点での情報をもとに作成しています。最新の情報については、団体へ直接お問い合わせください。