クローズアップ

難民・移民フェス(Refugee & Migrant Festival) ~「楽しい」を通じて、隣で生きる難民や移民と知り合う、はじめの一歩を~

©️難民・移民フェス実行委員会

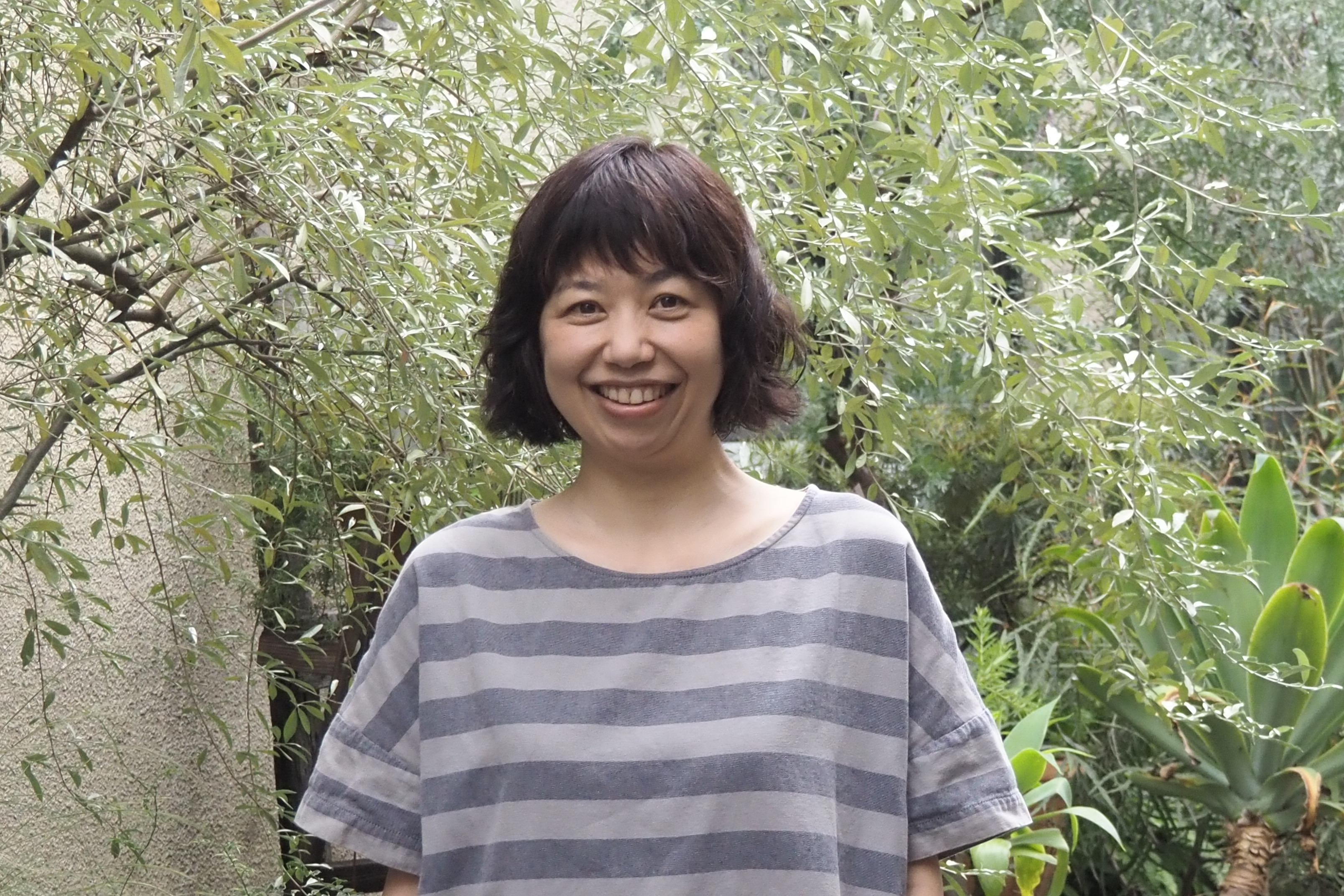

2023年5月に練馬の平成つつじ公園で第3回「難民・移民フェス」が開催されました。難民・移民の背景を持つ人たちがそれぞれに得意とする料理や手工芸品、歌やパフォーマンスを持ち寄り披露するチャリティー形式のフェスには、1日でおよそ3,600人が来場し、交流を楽しみました。このフェスの発起人で、実行委員も務める、文筆家・イラストレーターの金井真紀さんにお話を伺いました。

「フェス」という楽しい場を入口に、隣で生きる難民や移民の人たちを知ってほしい

©️難民・移民フェス実行委員会

©️難民・移民フェス実行委員会

1日限りのフェスですが、来場者は第1回に約800人、第2回に約1,200人、第3回は約3,600人と開催ごとにその輪は広がっています。来場者たちは、もともと難民支援などに関心のある人もいれば、コロナ禍で旅行に行けなかったからと多国籍な料理を食べに来たという人、たまたま通りがかった近所の人などさまざまです。

会場にはミャンマーやスリランカ、ガーナやチュニジアなどいろいろな国の料理や手工芸品(アクセサリーやバッグなど)の屋台が10以上並び、ステージではゴスペルやラップなどのパフォーマンスが披露されます。その一つひとつを準備し提供するのは、さまざまな国から日本に移住した難民や移民の人々です。売上や寄付は実行委員会がまとめ、フェスの運営、困窮する難民や移民の生活支援や医療支援に充てられます。

「ごはんや音楽を提供してくれる人の中には紛争や迫害から国に帰れない人、家族がバラバラになっている人もいます。フェスという楽しい場所を通じて、難民や移民の人たちを知る『はじめの一歩』になればいいなと思います」と金井さんは話します。

「隣で生きる人ともっと知り合う」というポスターの印象的なフレーズにあるような交流が、会場のあちらこちらで自然に生まれていました。

立ち上げのきっかけは、絶品のエンパナーダ

近年、難民や移民のニュースや話題を耳にする機会が増えているものの、身近にそうした人がいないために、ニュースの向こう側の話、どこか遠い国の話、というように感じている人もまだ多いです。金井さんも、かつてはそうした一人だったといいます。

難民・移民フェス立ち上げのきっかけは2022年1月にもう一人の発起人である社会学者の高谷幸さんと一緒にチリ出身のPさんを訪ねたときのことだったそうです。「国ではプロの料理人だったPさんが自分の手料理を支援者に振る舞う会をしていて、そこでとてもおいしいエンパナーダ(ミートパイのようなもの)をいただいたんです。*仮放免の身である彼は、就労制限で働くことができません。彼の料理はすごくおいしいのに、お店では提供できない。この料理をたくさんの人に食べてもらえないのはもったいないと思ったんです。Pさん以外にもさまざま特技を持っていても働けない仮放免の人はたくさんいます。そういう方々の得意なことを発揮・披露する楽しい場を、チャリティーフェスのような形でつくれないか、という話をしました」と金井さん。

高谷さんが理事を務めるNPO法人 移住者と連帯する全国ネットワークのつながりで支援のプロたち、金井さんのつながりで編集者やカメラマンなど伝える仕事のプロたちが実行委員として集い、着想から半年足らず、2022年6月に第1回「難民・移民フェス」の開催が実現しました。

*仮放免…在留資格を得られなかった外国人に対し、移動や就労の制限のもと、入管施設外で生活することを認める制度

人や社会とつながれる場、才能に光が当てられる場

©️難民・移民フェス実行委員会

©️難民・移民フェス実行委員会

フェスに参加する難民や移民の人たちを集めたのは、支援者の皆さんでした。「そういう場があればきっと喜ぶから誘いたい」と、つながりのある難民、移民に声をかけてくれたといいます。一度参加してくれた人たちは、「ぜひまた出たい」と言ってくれ、回を重ねるごとに希望者も増えているそうです。

「(参加してくれた人たちは)フェスが終わってからも一週間以上ずっとその話をしているみたいです。『次はいつやるの?』と会うたびに聞かれます。参加している難民の人の多くは就労制限で働くことができないために、お金がなく、家にいるしかありません。社会とのつながりもなく、日々孤独や不安を募らせている人が多いです。でも、フェスの準備期間から当日までは、みんな本当に楽しそうで、いきいきとしています。忙しそうなのに、それがとても嬉しそうなんです。自分の料理を食べてもらったり、パフォーマンスに拍手をもらったり、得意なことで誰かが喜んでくれていることが本当に嬉しいんだと思います」と、金井さんも嬉しそうに話します。支援者の方からも「長く支援してきた中で、この人がこんなにニコニコ楽しそうな姿を初めて見ました」という声があったといいます。最近は他の団体の主催するイベントに出張フェスという形で呼ばれることも増えているそうです。

「もっといろいろな人を巻き込んでみんなでできたらいいですね。仮放免の方などは県境を越えるために申請が必要だったりするので、いろいろな地域の人たちの手でこういう楽しい場がつくられたら嬉しいですね」。

実行委員、出店者、参加者、みんなで守るフェスの“場”

©️難民・移民フェス実行委員会

©️難民・移民フェス実行委員会

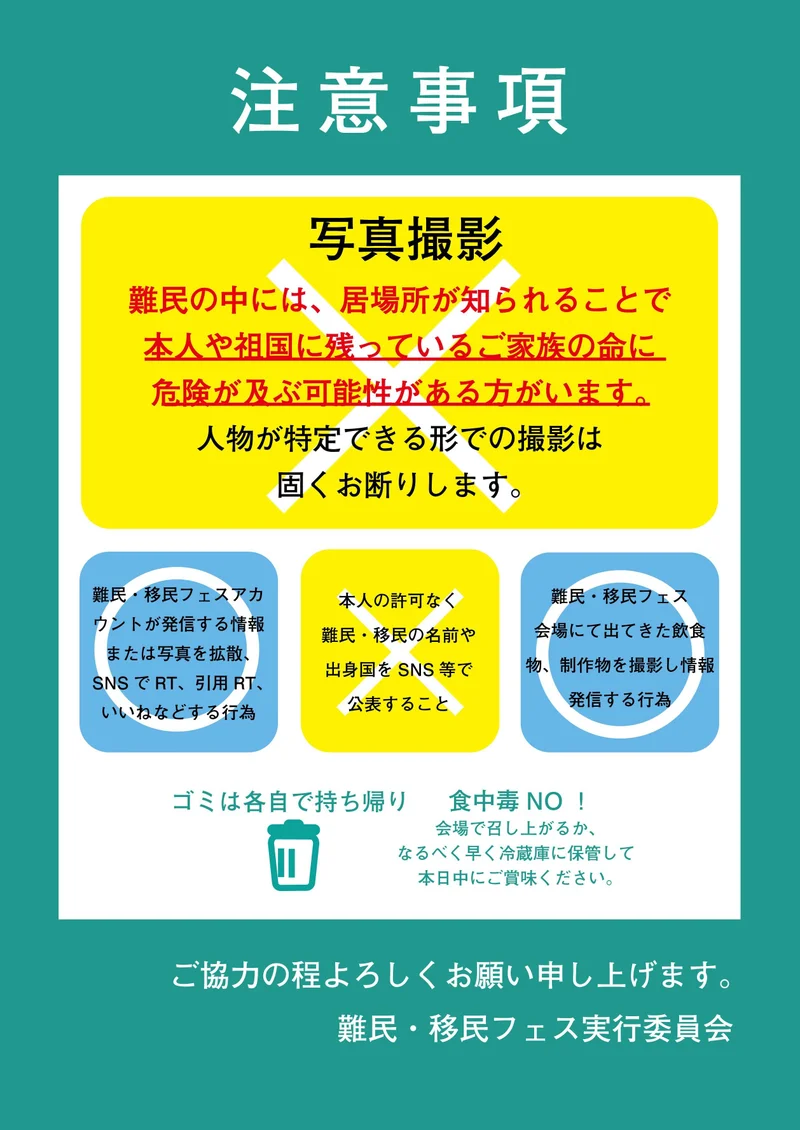

参加する難民の人の中には、命の危険から祖国を逃れてきた人もいます。フェスへの参加を通し、写真などで居場所を知られて本人や国に残してきた家族に危険が及ぶことを不安がる人もいたそうです。実行委員会で議論を重ね、会場内で人物が特定できる形での撮影は一律禁止しました。来場者にはSNSやポスター、当日のアナウンスなどで呼びかけ、メディア向けには事前に説明会も行いました。「フェスといったら、みんな写真を撮ってSNSにあげたいですよね。葛藤はありましたが、何よりもみんなが安心して楽しめるフェスにしたかったんです」と金井さん。当日の会場では、来場者同士で「ここは撮っちゃダメみたいですよ」と伝えあう場面も見られました。

「第1回を開催する前は正直『誰も来ないかもしれない』という心配や、『過酷な状況にいる人たちを集めて遊んでいる場合か、とお叱りを受けるかもしれない』という不安もありました。でも、実際にはたくさんの方が集まって、買い物や寄付という形で応援してくださって。来てくれる方はお客さん、というより、一緒に参加する仲間だと思っています。みなさんでこの“場”を守ってくださっているんです」。

一緒に楽しいことをする“友達”“仲間”として

©️難民・移民フェス実行委員会

「フェスに来てくれる方たちは、料理や雑貨などを本当にたくさん購入してくれます。難民や移民の人たちに何かしたいけど、何をしたらいいかわからない、という方が多いのかもしれません。フェスで一緒に話したり、楽しい時間を過ごしたりする中で、ニュースの向こう側だと思っていた人たちの話も、『あの人が』と誰かの顔が浮かぶようになります。『買ったものを見るたびに、その人のことを思い出します』という方もいます」と金井さん。

3回目のフェスでは、最後にみんなで綱引きをしました。大人も子どもも、難民や移民、その仲間たちや日本人もみんながごちゃ混ぜになって笑顔で綱を引く姿は、このフェスを象徴するようだったといいます。参加者からは「人間の命の重さを感じた」「難民や移民の人たちとつながる綱を持つ手を離したくない、離してはだめだと思った」という感想があったそうです。

金井さんは「今も、わたし自身は支援者でなく、ただの友達です。支援をしているわけではなく、楽しいことをして一緒に遊んでいるだけです。フェスに来て面白いと思ってくれたら嬉しいですし、あまり難しく考えずに、気軽に仲間になってほしいです」と話します。

昨日まではすれ違うだけだった、どこかの国から来た誰か。その一人ひとりと出会い、関わり、背景を知るなかで、応援する仲間や友達になるかもしれない。難民・移民フェスは、そのはじめの一歩になるのではないでしょうか。

*本記事は取材時点での情報をもとに作成しています。最新の情報については、団体へ直接お問い合わせください。