クローズアップ

任意団体 VILLA EDUCATION CENTER(VEC) ~ ミャンマーの方々や在住外国人のみなさんと学びあう日本語教室 ~

高田馬場駅の近くにあるミャンマー料理の「レストラン ルビー(以下、ルビー)」。この店を拠点に活動しているのが、任意団体 VILLA EDUCATION CENTER(以下、VEC)です。店の経営者で、自身が難民当事者でもあるチョウチョウソーさんが日本に住む同胞のために、日本語教育専門家である東京女子大学教授の松尾慎さんと一緒に立ち上げました。VECはさまざまな事情を抱えたミャンマーの人々が安心して日本で生きていくため、日本語教育から生活支援まで、幅広い活動を行っています。

VEC代表理事の松尾さんと、学生メンバーとして活動する東京女子大学院生のみなさんにお話をうかがいました。

さまざまな事情を抱えたミャンマーの人々に日本語教育を

チョウチョウソーさんは1991年に来日、1998年に難民認定されました。レストラン ルビーを経営するかたわら、コミュニティや、店を訪れるミャンマーの人たちの日本での暮らしを手助けしてきました。そうした中で、日本で長く生活し仕事をしながらも、日本語を学ぶ機会がないことで社会とのつながりを持つのが難しいミャンマー人の仲間たちのために、安心して日本語を学ぶ場を作りたい、と考えたのがVEC誕生のきっかけだそうです。その考えに共鳴した松尾さんと一緒に2014年6月、VILLA EDUCATION CENTER(VEC)を立ち上げました。高田馬場にある古いアパートの一室が教室です。

「当初は難民認定を受けている人もいれば、申請中や仮放免中の人、在留資格が安定していないなど複雑な事情を抱えている人たちもいたので、『仲間同士“より安心できる”形に』という考えからミャンマーの方限定でした。今は他の国の方々も参加してくれています」と松尾さん。団体名は「大きい家」という意味をもつ「VILLA」に、「誰が来てもいい家」「誰でも受け入れる家のような教育の場」といったイメージを込めて名付けられたそうです。

活動4年目での変化、任意団体としての再出発

2020年、VECは任意団体として、規約や理事、会員制度等を導入し再出発しました。その背景にはさまざまな理由があったといいます。その一つが、安定的に活動を行っていくためです。「発足から2020年までは、完全にボランティアで活動する団体でした。プロの日本語教師の仲間にも交通費程度で参加してもらったりしていましたが、そういう状態で継続していくのは難しいだろうと考えました」と松尾さん。また、コロナ禍でVECの活動の幅が変化したこともその理由の一つだといいます。「コロナ禍で日本語教室以外のサポートの質や量が変わりました。これまではルビーに食べに来た人を手伝って、と手弁当的にやっていましたが、もう少し組織的にやらないと難しいと判断しました」。

2022年12月18日現在、8年目になる日本語教室の開催は368回を数え、参加者は460人にのぼります。コロナ禍でも日本語教室を休んだのは7~8回のみで、それ以外は換気や人数に気を配り、対面での開催を続けてきたといいます。それは、VECが「会ってコミュニケーションするコミュニティ」だからと松尾さんは話します。「私たちもここに来てほっとできるし、ミャンマーの方々同士も会ってほっとできる。教室の後に参加者の人たちと話したりするのが楽しみでもあるんです」。

一方的に教えるだけではない、対等な「学びあい」と「対面」がVECの持ち味

VECの日本語教室は、午前に社会参加のための日本語教育として討論などを行う活動「にほんごではなそう」、午後に日本語のテキストを使って学ぶ「はじめての日本語教室」が行われています。参加者は月謝2,000円を払えばどちらの教室にどれだけ参加してもいいそうで、午前と午後両方に参加する方もいるそうです。

午前の「にほんごではなそう」は、松尾さんが「もっともVECらしい部分」だと言います。ここでは教師がテキストを使って文法を一方的に教えるのではなく、毎週あるトピックについて参加者と日本人ボランティアらが日本語で意見を交わします。「大切にしているのは『学びあい』なんです。教える側の学生たちがたとえ日本語ネイティブであっても、討論では全然優位にはなりません。むしろミャンマーの人たちや、中国の人などが自分の経験を語ってくれることで、考えたり学んだりすることも多い。お互いに教え、教えられ、ともに考える、そして豊かな個人になろう、そういう活動をずっとやってきました」と、松尾さんは話します。取材に伺った日は「レイシャルプロファイリング」をテーマに討論を行い、その中では参加者自身の職務質問の経験なども語られたそうです。

多文化共生への理解を深めるための取り組み「VECセミナー」

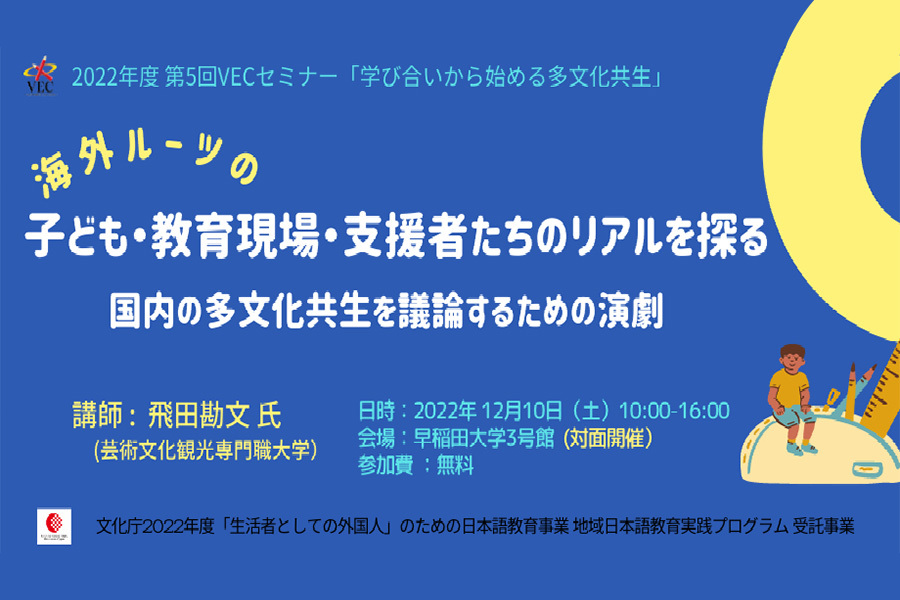

VECでは日本語教室だけでなく、さまざまな事業を行っています。その中の一つ、VECセミナー「学び合いから始める多文化共生」は、一人一人が多文化共生を自分の問題としてより深く理解していくための取り組みです。セミナーのスタイルは講演を基本としたものから、ユニークな試みまでいろいろあります。2022年12月10日に行われた「2022年度第5回VECセミナー」は、外国ルーツの子どもたちと彼・彼女たちを取り巻く周囲の人々が抱えている問題を劇化するワークショップ形式で開催されました。開発教育の視点も取り入れたこの珍しい取組みでは、多文化共生をめぐる問題について、ただ“観る”だけではなく、シナリオを参加者が自分たちで“考え”、実際に当事者になりきって“演じる”ことで、より深い理解を得ることを目指します。実際に参加した、メンバーの矢部さんも「セリフを自分で作ることで、感情が伴います」と話します。

VECセミナーでは、全6回の中でまず大きな社会の状況を知り、“聴く”技術について学ぶ、その後当事者のお話を聴き、さらに深く理解するために演劇をする、という一つの流れになっています。各回のセミナーは多いときで180~200人もの人が参加することもあるそうです。

活動を発展させていくため、地域や団体との連携を模索

VECで活動する大学院生や大学生は、学部生2~3年時に松尾さんの授業でVECの話を聞き、自発的に参加した人ばかりです。「日本語教育の授業で現場を見るためにVECに来たのが最初でした。もっとVECのことを知りたい、またあの人に会いたい、と思い活動に参加するようになりました」と話すのは、メンバーの五嶋さん。VECは彼女たちのような今後の日本語教育を担う人材を養成する場にもなっています。

これからのVECについて聞くと、メンバーの西村さんと矢部さんは「学生メンバー間でよく話すのは、もっと地域とのつながりを増やしていきたいということです」「何かイベントなども一緒にできればいいなと考えています」と話します。

松尾さんは、ミャンマーの人々の生活サポートでの相談が、専門的でかなり踏み込んだ内容のものも増えてきていることから、ほかの団体との連携も模索しているといいます。「VECが単独でかかわるのには限界があります。それぞれの専門分野で活動されているほかの団体と連携することで、よりよい対応ができるのではないかと考えています」。

ミャンマーの情勢を気にしながらも、日本で生きていくミャンマーの人々のためになにができるのか、VECのみなさんは今日も活動を続けています。

*本記事は取材時点での情報をもとに作成しています。最新の情報については、団体へ直接お問い合わせください。