クローズアップ

特定非営利活動法人 きずなメール・プロジェクト ~ 寄り添い励ますメールの力で、妊娠や子育てを喜びあふれるものに ~

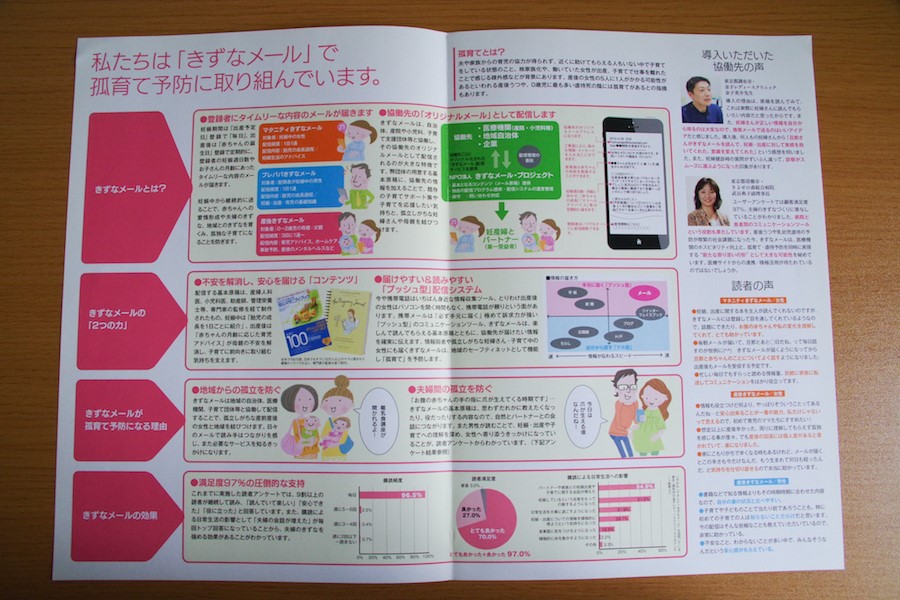

妊娠期から子育て中の親や家族を励まし、子どもの成長の過程や子育てアドバイスなど大切な情報を届けるために毎日メッセージを配信。核家族化や地域のつながりの希薄化が進む中、テキストメッセージによって「孤育て」(孤独な子育て)の予防を目指しているのが特定非営利活動法人 きずなメール・プロジェクト(以下:きずなメール)です。夫婦二人で始めた小さなプロジェクトは、自治体や医療機関などとの協働を経て、これまで20万人以上の妊娠・子育て中の人々にメッセージを届け、読者たちを支えてきました。さらに、英語のほか外国語への翻訳版、やさしい日本語版も登場し、ますます広がりを見せています。

おなかの子どもが毎日成長して、大きくなっていくイメージをテキストメッセージに込めて

きずなメールは、代表理事の大島さんがお子さんの誕生を機に思いついたアイディアを、事業として確立、今ではさまざまな可能性を秘めたコンテンツとなっています。

出版社で編集者だった大島さんは、同じ編集者である松本ゆかりさんと結婚。大島さんは、妊娠したゆかりさんのためにアメリカの友人がプレゼントしてくれた『The Pregnancy Journal』という本と出会います。おなかの胎児の成長を1日単位で紹介するこの本を毎日読みながら、「こうして成長していく様子をメールで毎日読めると楽しいだろうね」。そんな話を夫婦でしていたといいます。

一方で、当時は子どもを授かり突然親になったことへの戸惑いもあったといいます。色々と調べるなかで、親の孤立や産後うつ、乳幼児虐待の問題など、本来喜ばしいはずの妊娠・出産、子育てが、現代の核家族化などによって厳しく過酷になっているケースも少なくない現実も見えてきたといいます。地域とのつながりのない環境で、独りで子育てをする母親や父親に、メールによるメッセージを継続して届けることで、「孤育て」を予防し、出産や子育ての中にある「安心・つながり・たのしみ」を伝えることができればと2010年、きずなメール・プロジェクトを立ち上げました。当時、メールによる事業で主流だった課金や広告といったモデルは取らず、自分たちの思いに沿い、社会や人の役に立つ形を模索し、NPO法人という形で事業化をしたといいます。

自治体や医療機関との協働により、「地域」から孤立させない

配信されるテキストメッセージの基本となる内容は、すべて一からこだわって制作されています。日々成長する胎児や子どもの安全と健康に配慮し、母親や父親の不安感を払拭するため、家庭医や小児科医、産婦人科医、管理栄養士等、専門家のチームが監修し、現在も常にブラッシュアップを行っているといいます。

そうした基本原稿に加え、現在協働している約30の自治体では、予防接種・検診、子育て支援施設など「地域」の情報も配信しています。妊娠・子育て時のこうした情報、そして地域とのつながりの重要性は大島さん自身も子育てをする中で強く感じたといいます。LINEやメールを介したテキストメッセージで子育て家庭と地域をつなぐことで、妊娠・子育て中の母親や父親が地域から孤立することのないように、必要な時期に必要な行政サービスや支援を伝えることで、目に見えないセーフティネットの役割も果たしています。さらに、地域のきずなづくりを支援することで、その先にある「孤育て」「産後うつ」「乳幼児虐待」といった社会課題の予防・解消も目指しています。

「始めた当初から目指していたことは、ただ読んで楽しいものを提供するだけではなく、目に見えにくい社会課題の解消につながることをしたかったんです」と大島さん。

メッセージで伝えたいことは、妊娠・子育て中のコミュニケーションの大切さ

テキストメッセージでは、母親、父親など家族間のコミュニケーションの誘発も目指しています。

「『おなかの赤ちゃんはパートナーの両手を合わせたぐらいの大きさです』という、成長した大きさを想像できる一言を入れることで、関係性がある人とのコミュニケーションが生まれます。その誘発を一番の理想としています」。

また、配信されるテキストメッセージはすべて「今日のあなたへ」で始まり、「ママ」という言葉は必要最小限にしているといいます。

“子育ては母親が家庭の中でするもの”といった意識がまだ強い日本で、子育てを母親一人に背負わせる意識そのものを変えること、そして、おなかの赤ちゃんの成長を母親、父親、家族みんなで喜び関わりあうことを目指しています。

「一般的に第一読者は妊娠したお母さんになりますが、妊娠した女性だけでなく、父親にも、できれば家族全員で読んでほしいと、創設時から思ってきましたね」。

多様なバックグラウンドのスタッフが「子どもの最善の利益」を目指して力をあわせる

一方、世の中の「孤育て」の状況が顕著に現れたのが、ここ数年の新型コロナウイルスの蔓延です。

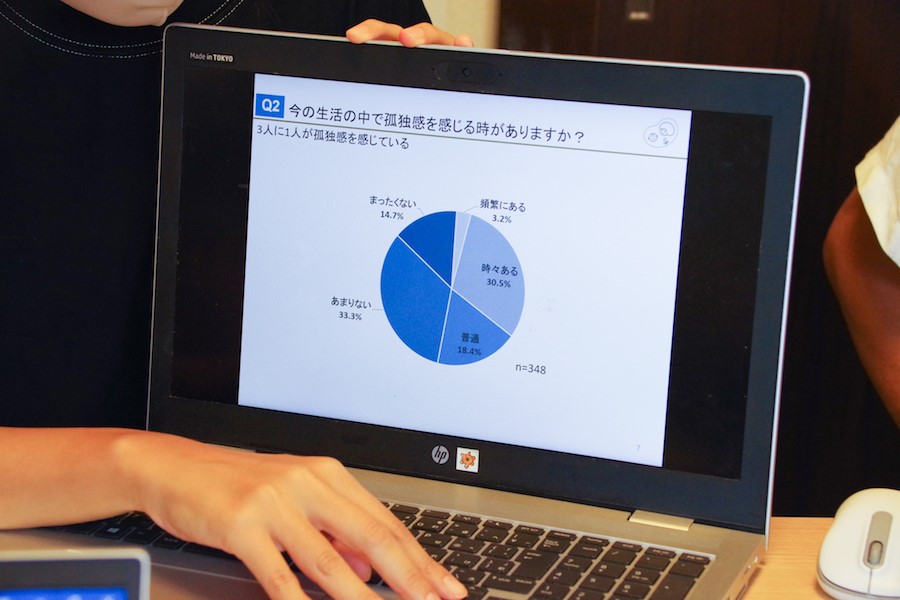

「団体による広聴アンケート調査では、コロナ禍での子育てについて、孤独感を感じた方が約3人に1人だったというデータも出ています。密室で部屋から出られないという声もあったので、過酷な状況だったことがうかがえます」。

そんな中でも、きずなメールが届いたことで、「大変な中、支えてもらった」という読者からの感謝の声も多く寄せられ、スタッフの唐家さんも、今の社会でこの事業が必要とされていることを改めて実感したそうです。

「文字だけのメッセージでも、読者の方とはつながっているという思いがあります。強いきずなだけでなく、“弱いきずな”でゆるやかにつながり続けていくことが大切だと思っています」。

きずなメールのスタッフは子育て真っ只中の人もいれば、シングルの人もいると多種多様。どんなバックグラウンドでも、“子どもの最善の利益”のために、その養育を担う人を間接的に支える思いがあると唐家さんは言います。「スタッフはみんな気持ちが入るというか、こういうメッセージを入れた方がいい、こういうアプローチはどうかといった意見を積極的に交わしています」。

スタッフで協力し合って、誰もが意欲的に働ける環境を目指しています。「どんなバックグラウンドの人でも、仕事に価値を感じながら働けるということが大事だと思っています」と大島さん。

多言語化、そして、やさしい日本語版で在住外国人にも届けたい

きずなメールをいろいろな形で多言語化するのも、創設時からの目標だと大島さんは言います。

外国人を親に持つ子どもは日本で毎年2万人近く生まれるといわれ、今後も増加が想定されます。日本という異国で妊娠・出産を迎える人たちのために、すでに一部のマタニティコンテンツは英語にも翻訳し配信されています。また、インドネシア語やタイ語に翻訳したこともあるそうです。

ただ、すべての言語に翻訳していくことは難しく、より多くの在住外国人の方にきずなメールを届けるため、2022年3月、医師チームや日本語教師と協働して、外国人にもわかりやすい、「きずなメール やさしい日本語」もリリースしました。

読者の幅をさらに広げるきずなメールですが、大島さんは今後、きずなメールの事業を国の施策にも取り入れてもらいたいといいます。「どんな道具も、それを使う人によって、生み出す価値が変わります。きずなメール ・プロジェクトはテキストメッセージそれ自体を“弱いきずなのセーフティネット”として活かしていくことを目指しています。国や自治体には、“弱いきずなのセーフティネット”を新しい形の社会的セーフティネットとして活かしてことを呼びかけていきます」

「誰もがかけがえのない思いで新しい命の誕生を迎え、子育てができる社会を実現したい。」―そんな想いをのせたテキストメッセージがつなぐ「弱いきずな」は、今後も多くの子育て家庭を支えていくことでしょう。

*本記事は取材時点での情報をもとに作成しています。最新の情報については、団体へ直接お問い合わせください。