クローズアップ

多文化ひろば あいあい ~ 地域日本語教育の可能性にチャレンジし続ける ~

日本語教師の福村さんが、地域日本語教育に興味を持ち、実践の場として東京・日野市で始めたのが「にほんご あいあい」でした。その後、サークルの名前を現在の「多文化ひろば あいあい」に変更したのには、大きな理由があるそうです。在住外国人の応援団として、仲間として、楽しく活動を続ける福村さんにお話を伺いました。

地域に興味を持ったきっかけは、学生の言葉

日本語教師として日本語学校で教えていた福村さんに、ある日ショックなことがありました。「いつも昼寝ばかりしている生徒がいて、起こすと『日本語学校では日本語が学べない。自分は焼肉屋でバイトをしたから日本語が上達した』と言われたんですね。学校の枠組みではなく、普段の生活の中で日本語を習得している。とてもショックでした。と同時に、地域社会で学ぶということに興味をもちました」。

そこで地域の日本語教室でボランティアをしつつ、大学院で地域日本語教育を専門に学ぶことにしました。関西やつくば市など幅広い地域の日本語教室を見学し、大学院の先生のアドバイスもあり、福村さんはサークルを立ち上げることにしました。2010年に誕生した「にほんご あいあい」です。和気あいあいから名付けたそうです。

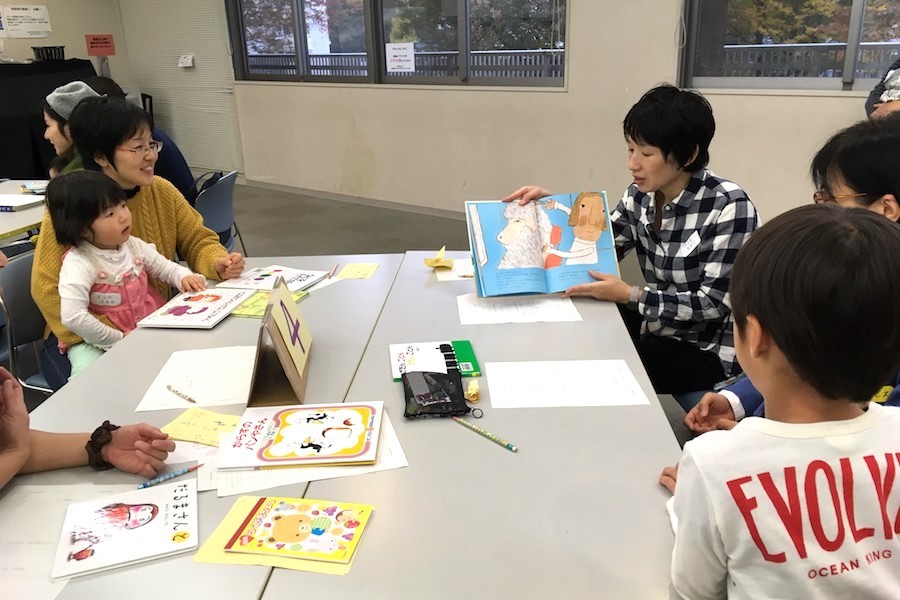

日本人の親子と外国人の親子が、一緒に遊べるサークル

誰に向けて日本語教育をするか。福村さんは自分の経験から、海外から来た子育て中のお母さんたちを対象にしました。「滋賀県出身の私が、大阪、その後東京の知らない土地で子育てをしました。ママ友ができない、公園デビューができないという孤立した子育てを経験したんです。そんな私を彷彿とさせる、外国人のお母さんたちが周りにいたことから、先生と生徒という枠組みではなくて、日本人の親子と外国人の親子が一緒に遊べる、交流ができるサークルにしようと考えました」。

教科書を使って教えることはしたくない。そこで思いついたのが、雨の日に子どもを連れて遊びに行ける場所や得意な料理、おすすめの離乳食など、お母さんたちが参加しやすい話題を福村さんが用意して日本語でおしゃべりをすることでした。ところが、日本に来たばかりのお母さんは、トピックがどんなにやさしくても会話に入ってこられず、サークルの中で孤立してしまいます。

社会で孤立している人たちのために立ち上げたサークルなのに、サークル内で孤立させてしまった。福村さんは強い自己矛盾を感じたそうです。そこで、サークルの名前「にほんご あいあい」から日本語を取り、日本語の会話を中心にしていた活動を見直すことにしました。

イニシアチブのバトンを回す

「外国人のお母さんの中には、料理が得意な人、ダンスが得意な人がいたので、その人たちに教える役をお願いすることにしました。教える役は毎回変わり、ほかの人たちは学び手となります」。

それまでは福村さんがイニシアチブを取って会話を回していましたが、それをやめました。「イニシアチブのバトンを回すことにしたんです」。そしてサークルの名前を「多文化ひろば あいあい(以下あいあい)」に変更しました。始めた当時は月に2回の活動でしたが、やがて参加者の都合に合わせて開催する形に落ち着きました。福村さんがサークルを立ち上げてから12年が過ぎ、最近は子育てがひと段落したお母さんたちが増えているそうです。また、子どもの成長とともに、あいあいを卒業して社会に羽ばたいていったお母さんもいます。

春と秋にある、2回のイベントは続けていく

あいあいでは、春と秋にイベントを開催しています。「春のイベントでは、武蔵野美術大学の日本語クラスの学生たちが、多文化共生のためのイベントの企画をします。日野市立子ども家庭支援センターの職員とあいあいがバックアップをしながら一緒にイベントをするという、「親子de国際交流」を2016年から続けています。2020年からは日野市中央公民館と日野国際友好クラブ(地域日本語教室)が担い手として加わりました」。

日本語を教える/教えられるという関係性を越えて、さまざまな立場の参加者が協力し、地域のイベントを開催することを通して共に成長していくことを目指しています。回を重ねるごとにリピーターが増え、日本人の親子はすぐに集まるようになりました。一方で外国につながる親子の参加が少ないことが、1つの課題でもありました。また、「子どもに英語を学ばせたい」と目的を取り違えて来てしまう人や、イベント後のアンケートに「もっと欧米系の人がいたらよかった」と書く人もいるそうです。

「国際交流というと英語と思っている人が、まだまだ多いのでしょう。違うんだけどなぁ」とつぶやく福村さん。多文化共生という言葉の意味を、もっと大勢の人たちと考え続けていきたいそうです。

日本語にこだわらない、日本語教育をしたい

コロナ禍になってから、定例会もオンラインになりました。「あいあいのFacebookで定例会のお知らせをしています。日本人も外国人も、新しい人も、参加したい人は誰でもOKです。単純なおしゃべりの会です」。

日本語にこだわらない日本語教育を目指していた福村さんですが、活動を続ける中で、日本語を取り入れることも意識しつつことばの活動としての対話に立ち戻ろうと考えるようになったそうです。「サークルの中では日本語が話せなくても楽しめたけれど、サークルの外ではそうはいかない、という現実が見えてきたんです。友だちが作れなかったり、仕事を見つけることができなかったり。あいあいが課題を解決できるわけではありません。それでも定期的にことばの活動としての対話をすることで、その人が持っている悩みを共有し解消していけるような、そんな会にしていきたいと考えています」。

オンラインの定例会以外に、日野市にあるコミュニティ農園で、農指導を受けて一緒に野菜を作る活動もしています。「ここでは日本語での会話は避けられません。農園のスタッフさんたちが『この野菜はあなたの国にありますか』など、彼女たちに興味をもって聞いてきます。時間はかかるかもしれませんが、日本人と日本語で話すのが怖い、ということはなくなっていくと思います」。

福村さんの両手を大きく広げたオープンな活動は、地域日本語教育にさまざまな風を吹かせています。

*本記事は取材時点での情報をもとに作成しています。最新の情報については、団体へ直接お問い合わせください。