クローズアップ

日本イスラーム文化センター マスジド大塚 ~ 国籍に関係なく、わたしたちは大家族。助け合うことは当たり前 ~

JR山手線と都電荒川線が通る大塚駅。駅前の広場を抜けて、徒歩5分くらいのところに日本イスラーム文化センター(以下JIT)マスジド大塚があります。マスジドはアラビア語でイスラーム教徒の礼拝所のことで、英語ではモスクといいます。スリムな4階建てのビルに、緑色のドームが目印です。

マスジド大塚の発足は1999年

日本で最初のモスクは、1935年に建てられた現・神戸ムスリムモスクです。1938年には東京に現・東京ジャーミーが建てられました。日本の中でイスラームコミュニティが発展するにつれてモスクへのニーズは高まり、積極的にモスクが建設されていきます。現在、国内には150ほどのモスクがあるそうです。

日本イスラーム文化センター(以下JIT)の運営するマスジド大塚ができたのは、1999年のことです。それまでは池袋のビルの一室に礼拝所があり「池袋モスク」と呼ばれていました。池袋の部屋の更新が出来なかったため、信者たちの寄付により購入したのが大塚にある今の建物です。事務局長のクレイシ ハールーンさんがマスジド大塚の中を案内してくれました。

「1階は女性用の礼拝所で、2階は男性用、3階も必要に応じて使用しています。ここの近くに住みたいと、近所に引っ越ししてくる方たちもいます。大塚は家賃が高いので、誰もが気軽に越してこられるわけではありませんが」。交通の便もいいので、金曜礼拝には多くの人が訪れるそうです。

1日5回のお祈りはモスクでしなくても大丈夫

「早稲田大学の調査によると、日本のイスラーム教徒は約23万人です。子どもを入れるともっと多いと思います。そのうちの7万人くらいは日本人の改宗された方たちです」。

取材の日、女性用の礼拝所では、数人の日本人女性がイスラームの聖典であるクルアーン(アラビア語)の勉強会をしていました。

イスラーム教徒(以下ムスリム)は、1日5回の礼拝をします。夜明け前の礼拝、昼の礼拝、午後の礼拝、日没後の礼拝、夜の礼拝があります。昼の礼拝の時間になると、近所で働くムスリムたちが集まってきました。「近くにモスクがあればモスクまで来て礼拝をしますが、礼拝はどこでもできます。どこにいても聖地メッカ(キブラ)の方角に向かってします。礼拝時間は季節や滞在地によって異なります。イスラーム教はお寺と違って、信者制ではありません。みんな、仕事場や家から近いモスク、または言葉の通じるモスクへ行きます」とクレイシさん。パキスタンやバングラデシュ、ウズベキスタンやインドネシアの学生たちなど、国籍や人種を越えて、マスジド大塚にはさまざまなムスリムが訪れるそうです。

地域とのつながりは東日本大震災がきっかけ

取材中でもご近所の人と気軽にあいさつをするクレイシさんに、地域とのつながりについて聞きました。「大塚には『阿波おどり』や『桜まつり』などのイベントがあります。マスジド大塚ができたときからずっとお祭りに参加し、カレーなどのお店を出したり、町会の掃除などにも参加していました。でも、イベントが終われば、それでおしまいでした。ご近所の人と仲良くなったのは、東日本大震災がきっかけです」

マスジド大塚は震災の翌日には仙台へ行き、ボランティア活動をはじめています。おにぎりやカレーなどを作ってもっていくのですが、作れる量が限られています。また、被災地の子どもたちに「何が食べたい」と聞くと「バーガーが食べたい」といわれたそうです。

「そこで地元・南大塚の商店街や町会の人に声をかけて、みんなで作って私の車で一緒に運びました。ご近所のみなさんとの距離がグンと縮まったのはそこからです。あとで知ったのですが、マスジド大塚の前を通るのが怖い人もいたとか。どのくらい武器を隠しているのか心配だったそうです。このボランティア活動を通じて、みなさんにやっと私たちのことを理解していただけました」。

クレイシさんたちは東日本大震災の被災地に100回以上足を運び、支援を続けました。

イスラーム教徒のための幼稚園、小学校、そして4月からは中学校が誕生

日本に暮らす次世代のムスリムたちのため、マスジド大塚は教育施設も運営しています。「日本の教育は素晴らしいです。しかし、都会の学校には足りない部分があります。たとえば道徳とか。子どもが反抗期になったとき、親子の関係や先生との関係がどうなるのかとても心配でしたし、子どもたちがご近所の人にあいさつをしないのも、いやでした。そこで、若い世代の子どもたちへイスラームの教えを伝えるため、2004年にインターナショナル イスラーミーヤスクール大塚(IISO)幼稚園を作り、2017年には小学校を開校しました。教えている学科などは日本の学校と同じです」とクレイシさん。

現在、幼稚園には20人くらい、小学校は80人ほどの生徒が通っています。茨城県の石岡や栃木県の足利など遠くからも通ってきます。埼玉県の川口からはスクールバスも出ています。イスラームの小学校は今2校あり、大塚と代々木上原にあります。そして、2022年の4月には、中学校も開校します。

国や宗教を越えて、さまざまな支援活動を行っている

マスジド大塚の支援活動は、東日本大震災だけではありません。世界各地の難民支援や国内外の災害に見舞われた地域への支援など、さまざまな支援活動を行っています。「2000年にアフガニスタンで干ばつが起きたとき、私も現地へ飛びいろいろ調査をしました。そして古着を送ることにしました。おかげさまで全国から古着が届き、40フィートのコンテナを100本以上送ることができました。古着1箱500円の寄付を募り、それを送料として現地へ送りました。協力してくれた、みなさんのおかげです」。以来、現在に至るまでこの活動は続けています。残った寄付金でアフガン難民のための学校を25校も作ることができたそうです。

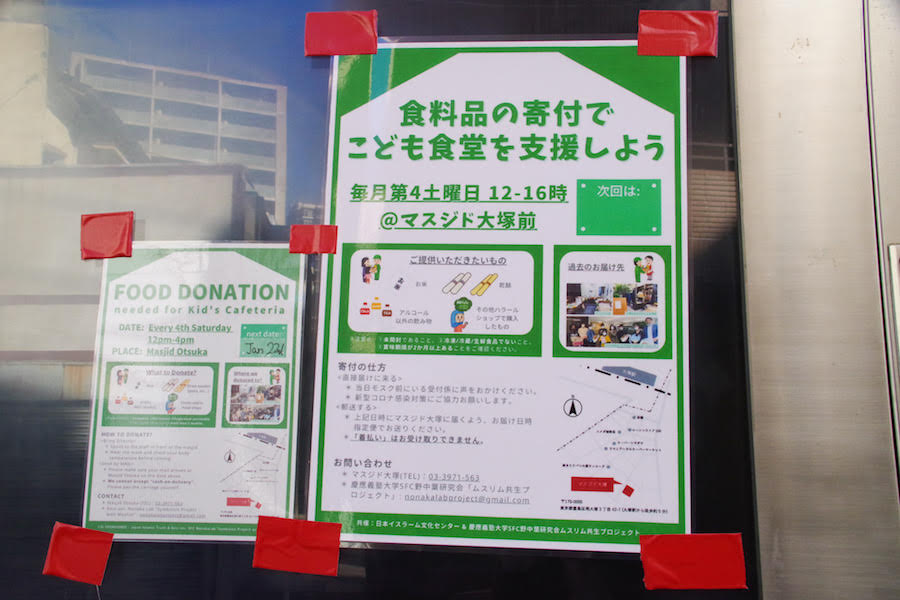

地域での支援活動も積極的に行っています。家庭に眠る食品を子ども食堂に届ける「フードドライブ」と、生活困窮者への炊きだしは毎月1回行っています。「400~500食を準備しています。コロナ前は150人ぐらいだったので十分な量でしたが、今は400人近くが並びます。困っている人が増えていることを実感しています」。さらに、公園にいる生活困窮者には、1日おきに食べ物を届けに行っているそうです。

マスジド大塚では、縁やゆかりのない人も支えようとしています。国や宗教を越えた共助が行われています。「困っている人を助けるのはイスラーム教の教えです。私たちはみんな大家族です。家族が困っていたら助けるのは当たり前です」と、クレイシさんは笑顔で話してくれました。

*本記事は取材時点での情報をもとに作成しています。最新の情報については、団体へ直接お問い合わせください。