クローズアップ

多摩六都科学館 ~科学館が取り組む多文化共生推進プロジェクト~

多摩六都科学館は、東京都の多摩北部の5つの市(小平市、東村山市、清瀬市、東久留米市、西東京市)が共同で設置・運営する科学館です。1994年の開館当時は西東京市がなく、合併前の田無市と保谷市だったので、全部で6つの市でした。子どもから大人まで楽しめる施設としてさまざまな活動を行う科学館では、多言語のパンフレット作成や多文化共生の取り組みにも力を入れています。研究交流グループリーダーの高尾戸美さんと、パブリックリレーションズ グループの蓮田安紀さんにお話をうかがいました。

世界一に認定されたプラネタリウムがある、体験型の科学館

地域に根差した科学館というミッションがある

多摩六都科学館のイベントを紹介している「ロクトニュース」は5市すべての小・中学校に配布され、子どもたちは小学4年生の理科の授業で来館するそうです。身近な場所に科学館があるのは、とてもうらやましい環境です。来館した方が「子どものころにこうした施設があれば、科学を苦手と思わなかったかも」と感想を述べるほど、大人が好奇心を刺激される場所でもあります。「地域の科学館ですので、平日の来館者は幼稚園や保育園、学校単位のご利用が多いです。土日は家族連れで賑わいます」と蓮田さん。近年はインターナショナルスクールの利用も増えたそうです。展示室から中国語や韓国語が聞こえてくることもあります。横田基地が近いので英語圏の人も来館します。科学館のスタッフはみんな、肌感覚で外国人が増えていることを実感していたといいます。しかし、それに対してのサービスが十分ではありませんでした。そこで高尾さんたちは多文化共生推進プロジェクトを立ち上げました。文化庁の助成を受け、さまざまな方たちとともに活動を行っています。「在住外国人が増えていくなら、その方たちにとって使いやすい科学館でなければ、お客さまとして迎えることは難しいです。少しずつ体制を整えたいと思っています」

「やさしい日本語」を含む多言語環境の向上を図る

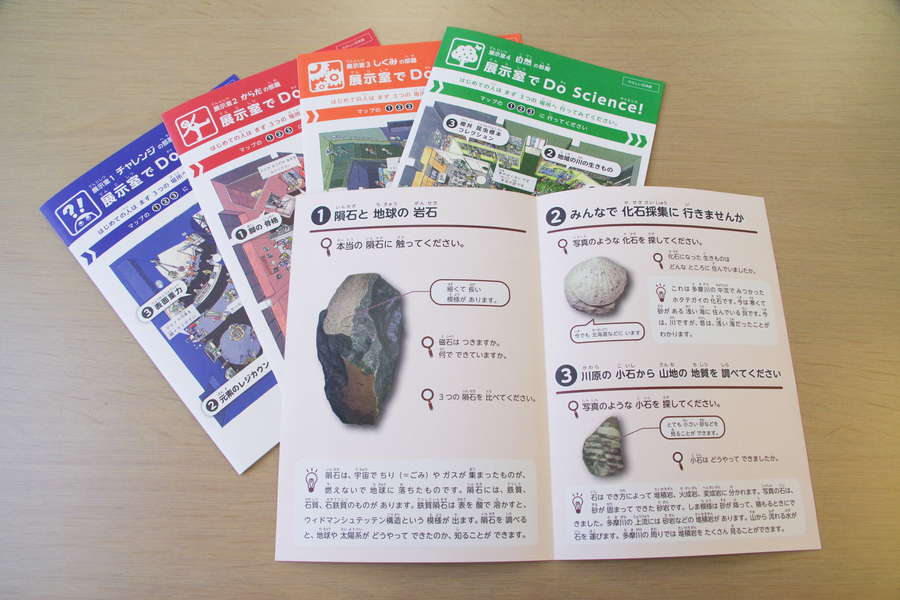

展示の説明には日英併記と日本語のみのものが混在しています。「この地域の在住外国人は中国、韓国、そしてネパールやフィリピンの出身者などが多いです。インバウンド対応であれば英語という選択もありますが、生活者としての外国人を対象とする場合、第二言語を何にするかは慎重に考えなければいけないと思っています」と高尾さんは話します。大都市東京ならではの悩みです。そこで多摩六都科学館として、やさしい日本語のスタッフ研修と多言語セルフガイド(日本語、英語、中国語、韓国語、やさしい日本語)の開発をおこないました。さらに在住外国人向けのプログラムとして、「やさしい日本語で科学館の絵本をつくろう」「やさしい日本語でプラネタリウムを楽しもう」を企画しました。最初は在住外国人の親子を対象としていましたが集客に苦戦。そんなときに国際交流に携わる方から「親子でなければダメですか」と問い合わせがありました。「外国人の親御さんは子どもを連れてくることにハードルが高かったようです。『親子』から『大人と一緒』に変更したところ、たくさんの人が来られるようになりました。信頼を寄せる人から情報を得たり、一緒に行こうと誘われると、外国人の方たちも安心されるようです。私たちは施設として、いろいろな方方たちとのつながりを作っていくことが大切だと思いました」と、蓮田さんにも大きな気づきがありました。

科学を学ぶことで人生が豊かになる

多言語化を進める一方で以前から、「英語でサイエンスカフェ」というイベントを1年に2回ほど行っています。最先端の研究者が英語でダイレクトにレクチャーするというもので、外国人より日本人の大人が多く参加する人気のイベントです。興味が深ければ、英語のレクチャーも壁になりません。子どもから大人までを対象としている多摩六都科学館では、大人向けの企画展もあります。春の特別企画展「47都道府県の石」もそのひとつです。地学の好きな大人をメインに考えた企画ですが、「石ってきれいだ」と思う子どももいます。「やさしい言葉を使い、コミュニケーションをとりながら説明することで、石に興味を持つ子どもが増えるはずです。私たちは大人にも子どもにも、外国人にも、いかに興味を持ってもらうかに取り組んでいるところです。科学に親しむこと、科学を学ぶことで、人生が豊かになります。子どもたちの職業選択の幅を広げることにもつながります。地域の科学館とはそういう場だと思います。各地の科学館や博物館がそういう場になっていけば、みんなの暮らしが変わったり、生活が豊かになるのではないでしょうか」と高尾さん。多文化共生の視点から、スタッフのみなさんとさまざまなことにチャレンジを続けています。

多文化共生推進の輪が、全国に広がることを目指して

多摩六都科学館では、やさしい日本語のスタッフ研修を2年にわたりに実施しました。1年目は基礎編に加え、書き言葉のやさしい日本語研修を行いました。2年目は在住外国人8名に協力してもらい、各持ち場でスタッフが説明を行い外国人から質問に答える、より実践的な研修をしました。参加したみなさんの日本語力はさまざまなので、対応の仕方はひとりひとり違うということを実感したそうです。「外国人だからどうしようから、まずやさしい日本語で話しかけてみよう。という気持ちになれたのは、研修の大きな成果だと思います」と高尾さん。やさしい日本語の研修を受けて、自分たちも大きく変わったといいます。蓮田さんは「地域のNPO団体のメンバーになって、やさしい日本語で情報発信をするお手伝いをしています。これからも継続していきたいです」。今後の目標について高尾さんは「ここが地域の人々と在住外国人の交流の場になり、在住外国人のサードプレイスになること。さらに、科学館として理科学習の支援をしていきたい」といいます。多摩六都科学館の多文化共生推進プロジェクトは、これからも続いていきます。そしてこの活動がきっかけとなって、多文化共生の輪が全国に広がることを願っています。

*本記事は取材時点での情報をもとに作成しています。最新の情報については、団体へ直接お問い合わせください。