クローズアップ

特定非営利活動法人 難民自立支援ネットワーク (REN) ~ビーズアクセサリーを通じて国内外の難民を支援する~

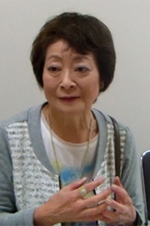

理事長の石谷尚子さん。

*この記事は、東京都国際交流委員会が運営していたウェブサイトに掲載したものです。

6月のクローズアップでは、難民自立支援ネットワーク (REN: Refugee Empowerment Network)をご紹介します。RENは、日本に在住する難民とアフリカの難民を支援しているNPOです。難民、難民認定申請者、庇護希望者、本国帰還難民、第三国定住難民、国内避難民、支援者をネットワークで結び、難民の人間としての尊厳を守ることを目標としながら、彼らの経済的・社会的自立を支援しています。今回は、REN設立の経緯と活動内容、日本へやって来た難民が直面する問題などについて、理事長の石谷尚子さんにお話をうかがいました。

![]() REN設立の経緯を教えてください。

REN設立の経緯を教えてください。

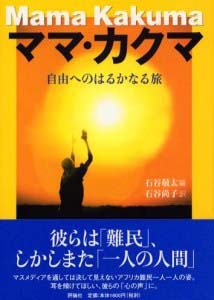

詩集「ママ・カクマ」。

難民たちが一人の人間として綴った47編の詩が収められている。

©REN

難民の支援を始めるきっかけとなったのは、私の息子が大学卒業後にケニア北部のカクマ難民キャンプを訪れたことでした。息子はそこで詩を書くグループと出会い、難民が紡ぐ詩の素晴らしさに感銘を受け、日本で紹介したいという話になったのです。息子が編者として選んだ詩を私が訳し、2002年に『ママ・カクマ』という1冊の詩集にして出版しました。私たちと同じような感性を持っている人たちがさまざまな事情で難民として苦しい生活をしている…。詩集の出版をきっかけにそのことを知り、自分にも何かできることはないかと考えるようになりました。そこでまず本の収益をカクマ・キャンプの詩を書く人々に寄付し、彼らがカクマ・キャンプで発行していた『KANEBU』(Kakuma News Bulletin)という雑誌の翻訳や資金援助といった支援を行うようになったのです。2003~07年までは「カネブ支援グループ」という名称で活動を行っていましたが、支援先の拡大に伴い「難民自立支援ネットワーク(REN)」へと改称、2009年に特定非営利活動法人となりました。

難民の支援を始めるきっかけとなったのは、私の息子が大学卒業後にケニア北部のカクマ難民キャンプを訪れたことでした。息子はそこで詩を書くグループと出会い、難民が紡ぐ詩の素晴らしさに感銘を受け、日本で紹介したいという話になったのです。息子が編者として選んだ詩を私が訳し、2002年に『ママ・カクマ』という1冊の詩集にして出版しました。私たちと同じような感性を持っている人たちがさまざまな事情で難民として苦しい生活をしている…。詩集の出版をきっかけにそのことを知り、自分にも何かできることはないかと考えるようになりました。そこでまず本の収益をカクマ・キャンプの詩を書く人々に寄付し、彼らがカクマ・キャンプで発行していた『KANEBU』(Kakuma News Bulletin)という雑誌の翻訳や資金援助といった支援を行うようになったのです。2003~07年までは「カネブ支援グループ」という名称で活動を行っていましたが、支援先の拡大に伴い「難民自立支援ネットワーク(REN)」へと改称、2009年に特定非営利活動法人となりました。

![]() 現在の主な活動内容についてお聞かせください。

現在の主な活動内容についてお聞かせください。

日本在住の難民と日本人支援者が一緒にビーズのアクセサリーを作って販売し、収益を日本とアフリカの難民支援に利用するビーズプロジェクトは、RENを象徴する活動です。ビーズアクセサリーはもともと私が趣味で手掛けていたもので、最初は友人たちと制作し、身近な人たちに購入してもらっていたのですが、とても好評で制作が追いつかない状態となり、日本で暮らす難民に一緒に作ってもらうという現在のスタイルができました。隔週で開催しているワークショップで作り方を教え、材料を渡してアクセサリーを作ってきてもらいます。販売の収益は、アクセサリーを制作した人たちをはじめとする日本在住の難民の生活支援に充てているほか、日本とケニアの難民への奨学金などに使っており、難民が難民を支援する試みのひとつとなっています。また、カクマ・キャンプの雑誌『KANEBU』に替わって始まった『KANERE』(Kakuma News Reflector)というウェブジャーナルの翻訳や、難民のための日本語教室の開催なども行っています。

日本在住の難民と日本人支援者が一緒にビーズのアクセサリーを作って販売し、収益を日本とアフリカの難民支援に利用するビーズプロジェクトは、RENを象徴する活動です。ビーズアクセサリーはもともと私が趣味で手掛けていたもので、最初は友人たちと制作し、身近な人たちに購入してもらっていたのですが、とても好評で制作が追いつかない状態となり、日本で暮らす難民に一緒に作ってもらうという現在のスタイルができました。隔週で開催しているワークショップで作り方を教え、材料を渡してアクセサリーを作ってきてもらいます。販売の収益は、アクセサリーを制作した人たちをはじめとする日本在住の難民の生活支援に充てているほか、日本とケニアの難民への奨学金などに使っており、難民が難民を支援する試みのひとつとなっています。また、カクマ・キャンプの雑誌『KANEBU』に替わって始まった『KANERE』(Kakuma News Reflector)というウェブジャーナルの翻訳や、難民のための日本語教室の開催なども行っています。

日本在住の難民と日本人支援者で制作しているビーズアクセサリー作品。

バザーやイベントでも販売される。

©REN

![]() ビーズ作りに参加している難民はどのような方たちなのでしょうか。

ビーズ作りに参加している難民はどのような方たちなのでしょうか。

出身地はさまざまで、難民認定をされた人もいれば、まだ認定されていない人もいます。参加しているのは女性だけと思われがちですが、実は現在制作に携わっている難民のうち半分以上が男性で、大きな手をしたアフリカ系の男の人が小さなビーズを扱っていたりするんですよ。必ずしも手先が器用で細かな作業が好きな人ばかりではありませんが、みんな一生懸命です。少しでも生活の足しにしたい、自立の足掛かりにしたいという強い思いがあるのでしょう。中には、このビーズプロジェクトで高度な制作技術を身につけた難民もいて、その人が講師となり、ビーズ編みやビーズ織りを日本人に教えるといった催しも行っています。日本人が一方的に何かをするというのではなく、こうして難民と日本人が互いに文化や知識、能力を分かち合う文化交流にも取り組んでいけたらと考えています。

出身地はさまざまで、難民認定をされた人もいれば、まだ認定されていない人もいます。参加しているのは女性だけと思われがちですが、実は現在制作に携わっている難民のうち半分以上が男性で、大きな手をしたアフリカ系の男の人が小さなビーズを扱っていたりするんですよ。必ずしも手先が器用で細かな作業が好きな人ばかりではありませんが、みんな一生懸命です。少しでも生活の足しにしたい、自立の足掛かりにしたいという強い思いがあるのでしょう。中には、このビーズプロジェクトで高度な制作技術を身につけた難民もいて、その人が講師となり、ビーズ編みやビーズ織りを日本人に教えるといった催しも行っています。日本人が一方的に何かをするというのではなく、こうして難民と日本人が互いに文化や知識、能力を分かち合う文化交流にも取り組んでいけたらと考えています。

![]() 日本へやってきた難民はどのような問題に直面するのでしょうか。

日本へやってきた難民はどのような問題に直面するのでしょうか。

RENのリーフレットとビーズプロジェクトのチラシ

日本にもたくさんの難民が逃れてきますが、実際に難民として認定される人はごくわずかです。(※)しかも審査結果が出るまでには長い時間がかかるので、多くの人たちが宙ぶらりんの状態のまま、収容や強制送還におびえながら日本で暮らさなければなりません。日本で難民認定される人数が少ない一因は、入国管理局が難民認定を行っているというところにあるでしょう。入国管理局は出入国管理を行う機関であり、不法に入ってきた人を見つけて送還するというのが本来の仕事ですから、どうしても「排除する」という観点からの審査になってしまうのです。また、難民認定の申請をして半年経過すると就労許可が下りるという制度ができてから、就労目的で来日し難民申請する人たちも出てきており、それに紛れて本当に庇護を求めている難民が不認定になってしまう可能性も懸念されます。これらの状況を改善するには、人道的な観点から難民認定をする専門機関を設立する必要があるでしょう。難民がどのような状況で日本に逃れてきたのか、少しでも不明な部分があると認定されないという現在のやり方では、難民認定への扉は重いままです。海外の機関とも連携して専門的に調査を行いながら難民認定作業をすすめる組織を作るべきだと思います。

日本にもたくさんの難民が逃れてきますが、実際に難民として認定される人はごくわずかです。(※)しかも審査結果が出るまでには長い時間がかかるので、多くの人たちが宙ぶらりんの状態のまま、収容や強制送還におびえながら日本で暮らさなければなりません。日本で難民認定される人数が少ない一因は、入国管理局が難民認定を行っているというところにあるでしょう。入国管理局は出入国管理を行う機関であり、不法に入ってきた人を見つけて送還するというのが本来の仕事ですから、どうしても「排除する」という観点からの審査になってしまうのです。また、難民認定の申請をして半年経過すると就労許可が下りるという制度ができてから、就労目的で来日し難民申請する人たちも出てきており、それに紛れて本当に庇護を求めている難民が不認定になってしまう可能性も懸念されます。これらの状況を改善するには、人道的な観点から難民認定をする専門機関を設立する必要があるでしょう。難民がどのような状況で日本に逃れてきたのか、少しでも不明な部分があると認定されないという現在のやり方では、難民認定への扉は重いままです。海外の機関とも連携して専門的に調査を行いながら難民認定作業をすすめる組織を作るべきだと思います。

(※2015年の難民申請者数は7,586人、そのうち難民として認定されたのは27人。)

![]() 日本では「難民問題は自分とは無縁のこと」という意識の人が多いようです。

日本では「難民問題は自分とは無縁のこと」という意識の人が多いようです。

日本人には、自分と異なる人たちを受け入れる素養が欠けているように感じます。自分や自分の家族さえよければ、あるいは日本さえよければいい、という狭い考えの人が多いのではないでしょうか。難民と移民の区別がつかない人もいて、「難民を受け入れると日本人の仕事が奪われる」といった誤解もあるようです。移民は自らの意志で日本にやって来る人ですが、難民の多くはたまたまビザが取れたなど、選択の余地なく日本にやって来ます。難民問題は損得ではなく、人道的な立場から考えるべき問題なのです。さまざまな事情で母国で暮らせなくなった人たちを受け入れようとしなければ、いくらお金を出しても、日本は世界から身勝手な国だと思われてしまうでしょう。

日本人には、自分と異なる人たちを受け入れる素養が欠けているように感じます。自分や自分の家族さえよければ、あるいは日本さえよければいい、という狭い考えの人が多いのではないでしょうか。難民と移民の区別がつかない人もいて、「難民を受け入れると日本人の仕事が奪われる」といった誤解もあるようです。移民は自らの意志で日本にやって来る人ですが、難民の多くはたまたまビザが取れたなど、選択の余地なく日本にやって来ます。難民問題は損得ではなく、人道的な立場から考えるべき問題なのです。さまざまな事情で母国で暮らせなくなった人たちを受け入れようとしなければ、いくらお金を出しても、日本は世界から身勝手な国だと思われてしまうでしょう。

![]() 難民の支援を通して感じていることをお聞かせください。

難民の支援を通して感じていることをお聞かせください。

日本にやってくる難民には、高い意識や知識、技術を持っている人が少なくありません。私たちもRENのビーズプロジェクトに参加している人を見て、この人が難民認定されたらきっと日本でも活躍してくれるでしょうね、とスタッフ同士で話をすることがあります。それなのに、日本で自分の能力を発揮する機会が得られないまま、その日食べるもののことを心配しながら生きていかなければならない人たちがいるというのは、あまりに残念なことです。国として難民を受け入れ、彼らがさまざまな分野で活躍できる場を作ってほしいと思います。そうすれば、日本社会の難民に対する意識も変わっていくのではないでしょうか。

日本にやってくる難民には、高い意識や知識、技術を持っている人が少なくありません。私たちもRENのビーズプロジェクトに参加している人を見て、この人が難民認定されたらきっと日本でも活躍してくれるでしょうね、とスタッフ同士で話をすることがあります。それなのに、日本で自分の能力を発揮する機会が得られないまま、その日食べるもののことを心配しながら生きていかなければならない人たちがいるというのは、あまりに残念なことです。国として難民を受け入れ、彼らがさまざまな分野で活躍できる場を作ってほしいと思います。そうすれば、日本社会の難民に対する意識も変わっていくのではないでしょうか。