クローズアップ

特定非営利活動法人 日本語ぐるりっと ~外国につながる子どものための日本語教室~

日本語ぐるりっと代表理事の飯島時子さん(右)

取材に同席してくださった副代表理事の小島美代子さんと。

*この記事は、東京都国際交流委員会が運営していたウェブサイトに掲載したものです。

2月のクローズアップでは、特定非営利活動法人 日本語ぐるりっとをご紹介します。大田区を拠点として活動する日本語ぐるりっとは、日本語の支援を必要とする子どもができるだけ早く学校生活に慣れ、教科学習にも主体的に取り組んでいけるように、日本語学習支援を行っています。目指しているのは、家庭、学校、行政と連携して、子どもたちに自立を促す質の高い支援を行うこと。ぐるりっとの日々の活動内容や外国につながる子どもたちを巡る現状について、代表理事の飯島時子さんにお話を伺いました。

![]() 日本語ぐるりっとを設立された経緯をお聞かせください。

日本語ぐるりっとを設立された経緯をお聞かせください。

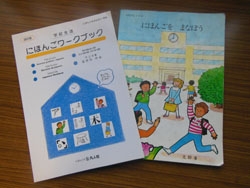

20年ほど前、品川の国際交流団体で知り合ったメンバーの何人かで、日本語を母語としない子どものための日本語教室に関わることになりました。当時はまだ、外国につながる子どもに対する支援のノウハウが不足しており、教材も文部科学省が出していたものがありましたが、それだけでは十分とは言えませんでした。そこで、幅広く子どもたちが使える教材を自分たちで作ろうということになり、日本語ぐるりっとを結成して『学校生活にほんごワークブック』を作成、1999年に書籍として出版しました。そしてその後、メンバーの何人かが大田区在住だったこともあり、大田区で子どものための日本語教室を立ち上げることになりました。2002年からここ大田区立山王会館で教室を開催、作成した教材を基に指導をしています。

20年ほど前、品川の国際交流団体で知り合ったメンバーの何人かで、日本語を母語としない子どものための日本語教室に関わることになりました。当時はまだ、外国につながる子どもに対する支援のノウハウが不足しており、教材も文部科学省が出していたものがありましたが、それだけでは十分とは言えませんでした。そこで、幅広く子どもたちが使える教材を自分たちで作ろうということになり、日本語ぐるりっとを結成して『学校生活にほんごワークブック』を作成、1999年に書籍として出版しました。そしてその後、メンバーの何人かが大田区在住だったこともあり、大田区で子どものための日本語教室を立ち上げることになりました。2002年からここ大田区立山王会館で教室を開催、作成した教材を基に指導をしています。

文部科学省の教材「にほんごをまなぼう」に準拠した「学校生活にほんごワークブック」を作成(左)。

出版時には、新聞にも取り上げられました(右)。

©日本語ぐるりっと

文部科学省の教材「にほんごをまなぼう」に準拠した「学校生活にほんごワークブック」を作成。

©日本語ぐるりっと

出版時には、新聞にも取り上げられました。

©日本語ぐるりっと

![]() スタッフはどのような方で構成されているのでしょうか。

スタッフはどのような方で構成されているのでしょうか。

総勢20数名のメンバーで、そのうち日本語を教える支援者が15人ほどです。日中の時間を使える主婦が中心ですが、趣味でやれる気軽なボランティアという類のものではなく、誰もが責任を伴う大切な役目を担っています。支援者のほとんどは日本語教師の資格保有者です。中には日本語学校での指導経験があり、新しい支援者を養成できるくらいの力を持った者もいます。こうしたメンバーを中心として、ぐるりっとは発足以来着実に経験と実績を重ね、今日までに多くのノウハウを蓄積してきました。私たちは基本的にボランティアですが、専門的な質の高い支援を行っているという自負があります。義務教育にかなり立ち入る支援であり、保護者や学校、教育委員会、行政との連携が必要な活動であることを考えると、本当はどこまでボランティアとしてやっていいのか……。そこは難しいところですね。

総勢20数名のメンバーで、そのうち日本語を教える支援者が15人ほどです。日中の時間を使える主婦が中心ですが、趣味でやれる気軽なボランティアという類のものではなく、誰もが責任を伴う大切な役目を担っています。支援者のほとんどは日本語教師の資格保有者です。中には日本語学校での指導経験があり、新しい支援者を養成できるくらいの力を持った者もいます。こうしたメンバーを中心として、ぐるりっとは発足以来着実に経験と実績を重ね、今日までに多くのノウハウを蓄積してきました。私たちは基本的にボランティアですが、専門的な質の高い支援を行っているという自負があります。義務教育にかなり立ち入る支援であり、保護者や学校、教育委員会、行政との連携が必要な活動であることを考えると、本当はどこまでボランティアとしてやっていいのか……。そこは難しいところですね。

![]() ぐるりっとの活動について教えてください。

ぐるりっとの活動について教えてください。

私たちの活動のメインは子どものための日本語教室で、週に3回開催しています。日本語の指導にはいくつかの段階があって、まずは学校に入学・編入する前に行う「プレ支援」、次が学校に在籍してから教室に通ってくる「取り出し支援」となります。学校に入る前にある程度集中して日本語の基礎を学び、その後も継続して支援を受けた子どもたちは、自信がついて、確実に伸びるんです。さらにここ10年近く、高校に入りたいという子どものために「高校進学支援」も行っています。また、これまでの経験を生かして、外国につながる子どもに関する相談にも個別に対応しています。学校への入学・就学、日本語学習や教科学習はどうしたらいいのか、あるいは子どもの母語をどう保持していくかなど、寄せられる相談の内容はさまざまです。

私たちの活動のメインは子どものための日本語教室で、週に3回開催しています。日本語の指導にはいくつかの段階があって、まずは学校に入学・編入する前に行う「プレ支援」、次が学校に在籍してから教室に通ってくる「取り出し支援」となります。学校に入る前にある程度集中して日本語の基礎を学び、その後も継続して支援を受けた子どもたちは、自信がついて、確実に伸びるんです。さらにここ10年近く、高校に入りたいという子どものために「高校進学支援」も行っています。また、これまでの経験を生かして、外国につながる子どもに関する相談にも個別に対応しています。学校への入学・就学、日本語学習や教科学習はどうしたらいいのか、あるいは子どもの母語をどう保持していくかなど、寄せられる相談の内容はさまざまです。

温かい雰囲気のお教室がぐるりっとの自慢。子ども一人ひとりにあった授業が行われています。

©日本語ぐるりっと

![]() その他の活動についても伺えますか。

その他の活動についても伺えますか。

「子ども同士の交流会」と称し、年に1度、お花見同窓会を開催しています。教室を卒業した子どもたちやその友達、家族なども集まり、大いににぎわう1日です。また、大田区主催の「日本語でスピーチ」というコンテストにも、ぐるりっとの日本語教室に通っている子どもが毎年参加しています。前回のコンテストでは、バングラデシュの女の子が大人の参加者を押さえて1位を獲得したんですよ。日本語の壁があり、学校ではなかなか活躍の場がない子だったのですが、当日は応援に来てくれた担任の先生や同級生の前で堂々とスピーチを披露しました。大きな賞をいただいたことで学校でも一躍時の人となり、本人が自信を持つきっかけにもなったようです。 また、ここしばらく開催していないのですが、今後は勉強会や研究会なども充実させていきたいと考えています。

「子ども同士の交流会」と称し、年に1度、お花見同窓会を開催しています。教室を卒業した子どもたちやその友達、家族なども集まり、大いににぎわう1日です。また、大田区主催の「日本語でスピーチ」というコンテストにも、ぐるりっとの日本語教室に通っている子どもが毎年参加しています。前回のコンテストでは、バングラデシュの女の子が大人の参加者を押さえて1位を獲得したんですよ。日本語の壁があり、学校ではなかなか活躍の場がない子だったのですが、当日は応援に来てくれた担任の先生や同級生の前で堂々とスピーチを披露しました。大きな賞をいただいたことで学校でも一躍時の人となり、本人が自信を持つきっかけにもなったようです。 また、ここしばらく開催していないのですが、今後は勉強会や研究会なども充実させていきたいと考えています。

毎年恒例の「お花見パーティー同窓会」は、卒業した生徒、家族や友達も集まりとても賑やかです。

©日本語ぐるりっと

![]() 外国につながる子どもたちを取り巻く環境にはどのような問題があるのでしょうか。

外国につながる子どもたちを取り巻く環境にはどのような問題があるのでしょうか。

最近浮上してきたと感じるのが、経済的に困窮している家庭の存在ですね。生活保護申請のサポートなどを行う中で、貧困の問題に向き合う機会が増えています。ちゃんと食事を取っているのか心配になる子どもがいれば保護者に連絡をとりますが、家庭の問題にはあまり踏み込めない部分もありますし、歯がゆさを感じますね。

最近浮上してきたと感じるのが、経済的に困窮している家庭の存在ですね。生活保護申請のサポートなどを行う中で、貧困の問題に向き合う機会が増えています。ちゃんと食事を取っているのか心配になる子どもがいれば保護者に連絡をとりますが、家庭の問題にはあまり踏み込めない部分もありますし、歯がゆさを感じますね。

また、外国につながる子どもに対する社会的関心は昔よりも高まりましたが、こうした子どもたちの日本語習得の問題の実態は伝わっていないと感じます。彼らが日本の学校に入ったとき、どんな困難な状況に置かれるかという現実はクローズアップされていないのです。行政が保障する日本語支援の時間は圧倒的に不足していて、自立して教科学習に対応できるまでの日本語能力を身に付けるのは困難です。子どもが日本社会に適応しひとり立ちするための基礎となる日本語を習得するまで、必要な支援を必要なだけしていくことを保障する。そういった制度の確立が今後の課題と言えるでしょう。そしてぜひ、私たちのようにさまざまなケースを扱い経験を積んだ団体とも連携する体制を組んで、支援の中味を充実させていってほしいと思っています。

![]() 外国につながる子どもたちが将来を切り拓いていくためには、どんなことが必要でしょうか。

外国につながる子どもたちが将来を切り拓いていくためには、どんなことが必要でしょうか。

子どもたちが自信を持って学校の勉強についていけるようになるまで、あるいは高校に入学したり就職したりするまで、きちんと見届ける支援をすること、そしてその後もフォローアップできるような体制を作っていくことが必要でしょう。彼らが安心して日本で生活し、教育を受け、仕事ができるようにしていくことが、日本社会にとっても貴重な人材を増やすことになると思います。何より、日本が好き、日本語が好き、日本人が好きという子どもたちが増えてくれることが大切なので、そのためにも手厚い支援をすることは不可欠で、しかも早い段階から始めることが重要です。来日してすぐ集中して手厚い支援を受けた子どもは、それだけ早く成長して、いい結果が出ることが多いんですよ。日本で生活しようと思っている外国の人たちと、その子どもたちの基本的ニーズにきちんと応えられる社会でありたいですね。多文化共生とは、そこから始まっていくのだと思います。

子どもたちが自信を持って学校の勉強についていけるようになるまで、あるいは高校に入学したり就職したりするまで、きちんと見届ける支援をすること、そしてその後もフォローアップできるような体制を作っていくことが必要でしょう。彼らが安心して日本で生活し、教育を受け、仕事ができるようにしていくことが、日本社会にとっても貴重な人材を増やすことになると思います。何より、日本が好き、日本語が好き、日本人が好きという子どもたちが増えてくれることが大切なので、そのためにも手厚い支援をすることは不可欠で、しかも早い段階から始めることが重要です。来日してすぐ集中して手厚い支援を受けた子どもは、それだけ早く成長して、いい結果が出ることが多いんですよ。日本で生活しようと思っている外国の人たちと、その子どもたちの基本的ニーズにきちんと応えられる社会でありたいですね。多文化共生とは、そこから始まっていくのだと思います。

お知らせ

日本語ぐるりっとの教室は、月曜日・水曜日・金曜日の午前10:00-12:00と午後14:00- 16:00に開いています。また日本語ぐるりっとでは、一緒に活動していただけるスタッフ(特に日本語支援者=講師)を募集しています。

詳しくは以下をご覧ください。

教室案内 https://nihongo-gururitto.com/class/

支援者募集 https://nihongo-gururitto.com/staff/