クローズアップ

認定NPO法人 難民支援協会 ~日本に逃れて来た難民が自立した生活を安心して送るために~

難民支援協会

代表理事 石川えりさん

*この記事は、東京都国際交流委員会が運営していたウェブサイトに掲載したものです。

6月のクローズアップでは、認定NPO法人 難民支援協会をご紹介します。

6月20日は「世界難民の日」です。日本人の難民に対する関心は決して高いといえませんが、日本にも昨年は5,000人の難民が世界各国から逃れてきており、その多くは逃れる国を選ぶ余裕もなく、最初にビザを取得できた日本に来たという人たちです。難民支援協会は、そうした難民に対する総合的な支援を目的として1999年に設立され、翌年には国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)の事業実施パートナーとなりました。日本にやって来る難民が直面する問題や厳しい現実に対しどのような支援を行っているのか、代表の石川えりさんにお話を伺いました。

![]() 難民支援協会の活動内容を教えてください。

難民支援協会の活動内容を教えてください。

日本に逃れてきた難民が自立した生活を安心して送れるよう、来日直後の緊急性の高い時期から自立に至るまでの道のりを総合的に支援しています。難民申請のサポート、申請結果を待つ間の食事・住居・医療の確保、自立した生活に向けた就労支援といった直接支援のほか、難民が適切に保護される制度の実現を目指す政策提言、多くの人に難民のことを知ってもらうための広報活動も行っています。日本国内の難民から寄せられる相談の数は年間1万件以上。一人ひとりと向き合い、ニーズに沿った支援に努めています。

日本に逃れてきた難民が自立した生活を安心して送れるよう、来日直後の緊急性の高い時期から自立に至るまでの道のりを総合的に支援しています。難民申請のサポート、申請結果を待つ間の食事・住居・医療の確保、自立した生活に向けた就労支援といった直接支援のほか、難民が適切に保護される制度の実現を目指す政策提言、多くの人に難民のことを知ってもらうための広報活動も行っています。日本国内の難民から寄せられる相談の数は年間1万件以上。一人ひとりと向き合い、ニーズに沿った支援に努めています。

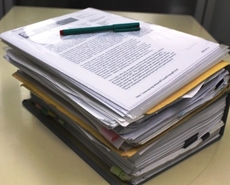

過去に難民認定された方が提出した資料、1人分(左)。複雑で多くの資料の提出が必要な

難民申請の手続きについて、専門的なスタッフがアドバイスを行います(右)。

©難民支援協会

![]() 日本で生活している難民の現状をお聞かせください。

日本で生活している難民の現状をお聞かせください。

新宿区四谷の難民支援協会の事務所。

相談に訪れる難民に多くのスタッフが

対応しています。

昨年、日本では5,000人の難民申請があり、認められたのはわずか11人でした。難民申請の行政手続きには平均3年かかりますが、それだけ待っても認定を受けられる難民はごくわずか。しかもこの間の公的な生活支援は十分になく、生活に困窮する人も少なくありません。来日して半年経つと就労が認められる難民が多いのですが、その前にホームレスになってしまうケースもあります。私達も寄付や助成金を利用してシェルターの提供を行っていますが、圧倒的に数が足りません。外務省が支給する生活支援金(保護費)もありますが、こちらも申請に2~3か月かかるため、特に来日直後はどの難民も厳しい生活を強いられているのが現状です。

![]() 難民申請が認められなかった場合はどうなるのですか。

難民申請が認められなかった場合はどうなるのですか。

日本人の配偶者になった、大学に合格したなど、難民以外の理由で日本に滞在するケースを除けば、裁判をする、母国に戻る、もしくは日本以外の国に行くということになります。裁判となると最終的な決定に至るまでにさらに平均2年かかります。申請している間に母国の状況が変わり帰国できるならばそれが一番ですが、現地の情報収集や飛行機代の工面といった帰国に対する支援が整っているとはいえません。また、今の難民認定制度では、認定されなかった場合何度でも再申請できる仕組みになっており、これによって難民として保護を求める必要のない人が就労目的で日本に留まっているのではないかと問題になっています。しかし、働きたいと思っているからすなわち難民ではないということでは決してありません。官民が協力して実態を把握し、対策を講じていくことが必要だと思います。

日本人の配偶者になった、大学に合格したなど、難民以外の理由で日本に滞在するケースを除けば、裁判をする、母国に戻る、もしくは日本以外の国に行くということになります。裁判となると最終的な決定に至るまでにさらに平均2年かかります。申請している間に母国の状況が変わり帰国できるならばそれが一番ですが、現地の情報収集や飛行機代の工面といった帰国に対する支援が整っているとはいえません。また、今の難民認定制度では、認定されなかった場合何度でも再申請できる仕組みになっており、これによって難民として保護を求める必要のない人が就労目的で日本に留まっているのではないかと問題になっています。しかし、働きたいと思っているからすなわち難民ではないということでは決してありません。官民が協力して実態を把握し、対策を講じていくことが必要だと思います。

|

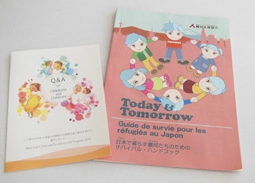

日本で生き抜くために必要な冊子「サバイバル・ハンドブック」(右) |

![]() 日本の難民認定の審査は非常に厳しいイメージがあります。

日本の難民認定の審査は非常に厳しいイメージがあります。

難民とは「人種、宗教、国籍、政治的意見や特定の社会集団に属するなどの理由で、自国にいると迫害を受けるかあるいは迫害を受けるおそれがあるために他国に逃れた」人々を指しますが、現在は政治的な迫害のほか、武力紛争や深刻な人権侵害などを逃れてきた人も個々の背景を丁寧にとらえた上で難民と認定されるようになっています。しかし日本では紛争や内戦から逃れてきた人は難民条約の定義に当てはまらないとしており、難民条約の解釈がとても狭いのです。また、母国でどんな迫害を受けたか、あるいは受けるおそれがあったのかという事実の認定も厳しいため、難民認定される人が極端に少なくなってしまうのです。内戦が続き難民が流出するシリアからもこれまでに60人以上が日本で難民申請をしていますが、認定を得られたのはわずか3人。申請の9割が難民認定されているアメリカ、イギリスなどの欧米諸国と比べると、非常に厳しい受入状況となっています。

難民とは「人種、宗教、国籍、政治的意見や特定の社会集団に属するなどの理由で、自国にいると迫害を受けるかあるいは迫害を受けるおそれがあるために他国に逃れた」人々を指しますが、現在は政治的な迫害のほか、武力紛争や深刻な人権侵害などを逃れてきた人も個々の背景を丁寧にとらえた上で難民と認定されるようになっています。しかし日本では紛争や内戦から逃れてきた人は難民条約の定義に当てはまらないとしており、難民条約の解釈がとても狭いのです。また、母国でどんな迫害を受けたか、あるいは受けるおそれがあったのかという事実の認定も厳しいため、難民認定される人が極端に少なくなってしまうのです。内戦が続き難民が流出するシリアからもこれまでに60人以上が日本で難民申請をしていますが、認定を得られたのはわずか3人。申請の9割が難民認定されているアメリカ、イギリスなどの欧米諸国と比べると、非常に厳しい受入状況となっています。

![]() 難民に対して関心を持ってもらうため、どんなことをされていますか。

難民に対して関心を持ってもらうため、どんなことをされていますか。

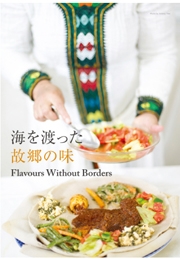

空気や水のように安全と安心を得られる日本では、難民に対して「明日はわが身」と共感することは難しいですよね。ですからただ「難民を知ってください」と繰り返すだけでなく、共感を呼ぶ具体的なアプローチが必要です。一例としては、クルド人女性が作った繊細で美しいレース編みのアクセサリーの展示をしたり、日本に住む難民の人たちの故郷のレシピを集めた本を出版したり、文化や食を入口として難民と接点を持ってもらえるような取組みを行っています。

空気や水のように安全と安心を得られる日本では、難民に対して「明日はわが身」と共感することは難しいですよね。ですからただ「難民を知ってください」と繰り返すだけでなく、共感を呼ぶ具体的なアプローチが必要です。一例としては、クルド人女性が作った繊細で美しいレース編みのアクセサリーの展示をしたり、日本に住む難民の人たちの故郷のレシピを集めた本を出版したり、文化や食を入口として難民と接点を持ってもらえるような取組みを行っています。

レシピ本「海を渡った故郷の味」(左)。

このレシピを使ったメニューを学食で提供するプロジェクト「Meal for Refugees」が

6/20の世界難民の日に向けて開催されています(右)。

©難民支援協会

![]() 日本で難民が「当たり前の生活」を送るために必要なことは何でしょうか。

日本で難民が「当たり前の生活」を送るために必要なことは何でしょうか。

「母国から逃れてきた人が

日本でホームレスになると

いうことはなくしていきたい」

と語る石川さん。

まずは最低限のセーフティネットを作り、より適正な難民認定手続きをすることです。そして難民の人達の力を生かすための取組みを考えていくことも必要でしょう。外国に通じる難民を雇用したことで、海外に販路を広げ売り上げが伸びた、国内で日本人だけでやってきた社員の心に変化を起こせたという会社もあります。難民の人は故郷を離れ慣れない日本で頑張っているから受け入れてください、ということ以上に、難民の人たちを受け入れることが日本社会にもたらすメリットも伝えていきたいですね。学校や職場、あるいは地域の中で、難民と呼ばれる人たちと出会う機会が増え、人としての関わりを持つようになれば、私たち一人ひとりが難民を自分ゴトと感じられるようになるのではないでしょうか。

まずは最低限のセーフティネットを作り、より適正な難民認定手続きをすることです。そして難民の人達の力を生かすための取組みを考えていくことも必要でしょう。外国に通じる難民を雇用したことで、海外に販路を広げ売り上げが伸びた、国内で日本人だけでやってきた社員の心に変化を起こせたという会社もあります。難民の人は故郷を離れ慣れない日本で頑張っているから受け入れてください、ということ以上に、難民の人たちを受け入れることが日本社会にもたらすメリットも伝えていきたいですね。学校や職場、あるいは地域の中で、難民と呼ばれる人たちと出会う機会が増え、人としての関わりを持つようになれば、私たち一人ひとりが難民を自分ゴトと感じられるようになるのではないでしょうか。