【研修レポート】多文化共生フィールドワーク in 川口市

8月初めに参加したJICA東京主催 多文化共生フィールドワークについてご報告します!

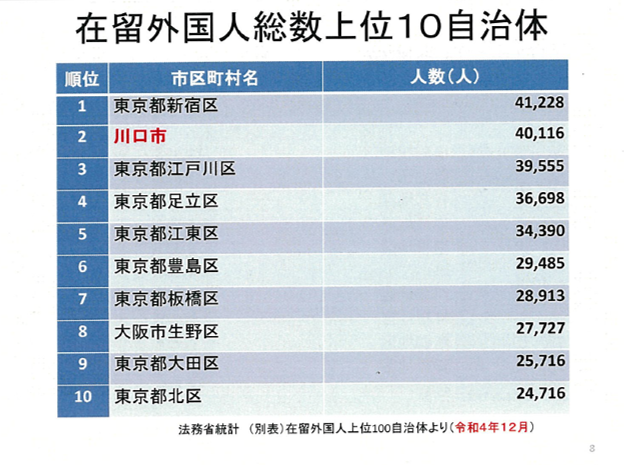

在住外国人数が全国2位と、その数を新宿区と争う埼玉県川口市でどのような多文化共生が進められているのか、日本の将来の縮図と言われる芝園団地やクルド人難民支援に携わるクルド文化教室の活動を事例に、当事者の方の声を聞きながら参加者の皆さんと考えました。

芝園団地概要

多文化共生の取り組みで知られている芝園団地。新幹線などの電車車両を作っていた工場跡地に1978年に竣工しました。JR京浜東北線 蕨駅から徒歩10分、15階建て総戸数2454戸のUR(都市再生機構)賃貸住宅で、当時都心に近い最先端の居住地として注目を集めました。

しかし90年代には転居者に対して新規入居者が大幅に減少し、保証人不要で外国人が契約しやすいURの物件は主にIT企業に勤める中国人社員向けの寮としての借り上げなどが増えていき、2015年ごろにはついに外国人住民の数が日本人住民を超えました。ベランダからゴミが落ちてきたり、あちこちで立小便がされたり、騒音などの問題も増え、それまで平穏な暮らしをしていた住民との対立が深刻化し、更にはヘイトスピーチの対象となったり中傷ビラが撒かれたりし、「チャイナ団地」と揶揄されていました。

現在の芝園団地は、そんなかつての状況をイメージして行くと驚かれるかもしれません。駅からの道のりをそろそろ着くかなと思いながら歩いていると、突然白い大きな壁のような建物群が現れます。今の都心の住まいにはないちょっとしたデザインや、広々としたな空間の使われ方が印象的です。

団地内見学

「芝園かけはしプロジェクト」(*)代表の圓山王国さんが団地の概要と芝園かけはしプロジェクトの説明の後、団地内を案内してくださいました。

*2014年に自治会役員を務めていた岡﨑広樹氏が、団地で開催される商店会主催の国際交流イベント「芝園にぎわいフェスタ」の準備が商店会や自治会などの地域関係者だけで立ち行かないと考え、イベントやゼミで声をかけた団地の外の大学生が、その後も地域活性化活動を継続しようと2015年に立ち上げた学生主体の団体。

大変環境が良く、団地の中心にある「たまご広場」は車道から離れた緑豊かな空間で、日陰のベンチで涼む高齢者、遊ぶ子供とそれを見守る母親のいるのんびりとした時間が流れていました。問題だったゴミ捨て場も、日英中3言語の分別案内が設置され、臭いもなく整然としています。

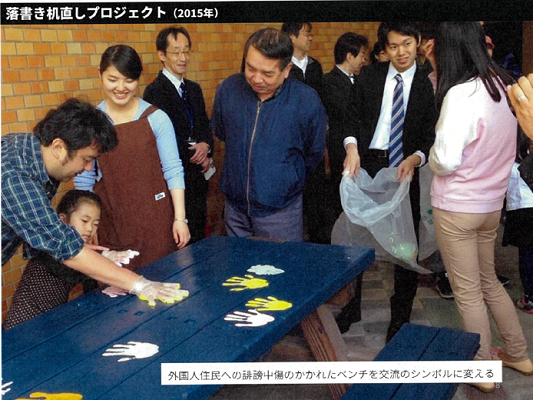

建物内に入ると、掲示板にも中国語を交えたお知らせが掲載されています。2015年に自治会や商店会、URの協力を得て行った「落書き机直しプロジェクト(*)」のベンチも団地の風景に溶け込んでいました。

*「落書き机直しプロジェクト」‥中国人への誹謗中傷の落書きがされたテーブルとベンチを、かけはしの学生たちの案で、国籍問わず住人らの手形を押して交流のシンボルとした。

内科の病院や保育園、薬局、スーパーや、レストラン(半数は外国人が経営)も20件ほどあり、団地内でほぼ生活が完結してしまいます。中国系のスーパーである「新都アジア物産」に入ると、アジア旅行を思い出す匂いがしました。

【ワークショップ】在住外国人との共生を考える~芝園団地での取り組み~

「新都アジア物産」で思い思いの買い物を済ませて、場所を移動、JICAさんからのオリエンテーションの後、芝園団地自治会で6月まで事務局長をしていらした岡﨑広樹さんのワークショップが始まりました。

岡﨑さんが約10年間住んで地道に住民をつなぐ活動をして最終的に感じた事はどのようなことだったのでしょうか。ワークショップはこれまでのプロセスが細かく言語化され、多文化共生について改めて考える機会となりました。皆さんも是非、岡﨑さんからの三つのワークを考えてみてください。

- WS① 多文化共生の難しさ:ご自分と異なる背景を持つ人たちとかかわったとき、その人たちに対して嫌な気持ちを抱いたことがありますか。

- WS② 隣近所とのつながりがありますか?:ご自宅の周りであなたがあいさつできる関係の人を挙げられるだけ挙げてください。

- WS③ 「共存」か「共生」か:ご自宅の周りに外国籍の住民が増えたとき、その人たちと共存するか、共生するか、どちらが望ましいと思いますか。いずれかを選んでその理由も記入してください。

2010年頃、日本人住民の不満が頂点に達しており、「共存」するには程遠い状態でした。2011年には、UR、市役所、自治会と住民が集まった三者協議が開催されました。

ピークを脱した2014年頃に引っ越されてきた岡﨑さんが、ある夜20時ごろ、子供たちが遊ぶテレビの音も聞こえないほどの騒音に「もう少し静かにした方がいいのでは」と話しに行ったところ、夕食後に夕涼みがてら家族で外に出る習慣のある中国の方々は、きょとんとしてなぜ注意されているのかわからない様子だったそうです。自国での普段の何気ない行動も異国では人の気分を害してしまうことがあります。迷惑な隣人は外国人に限った事ではないですが、ルールを知る機会がない外国人住民は悪気のない迷惑な隣人になりやすいのです。

ボタンの掛け違いのようなことから起こる住民の間の溝を埋めようと、岡﨑さんは地道に住民に話しかけたり、「得体の知れない隣人」から「顔の見える関係づくり」を目指して奔走されてきました。それに大きく貢献したのが、「芝園かけはしプロジェクト」です。「かけはし」の学生たちは団地の高齢者にとっては孫、外国人住民にとっては友達のような、外国人住民と日本人住民の間で潤滑油のような存在となっています。コロナ禍でもオンラインなどで細々と活動していましたが、コロナ前の活動を知るメンバーがいなくなってしまった中、コロナ前の活動を知る2代目代表の圓山さんが大学院生となって再び活動に関わることになりました。新たなチャレンジとして集会所の近くの白い壁を使って屋外映画上映会を行ったり、子ども食堂などの他団体とコラボレーションしてイベントを行うなど、活気が戻ってきています。

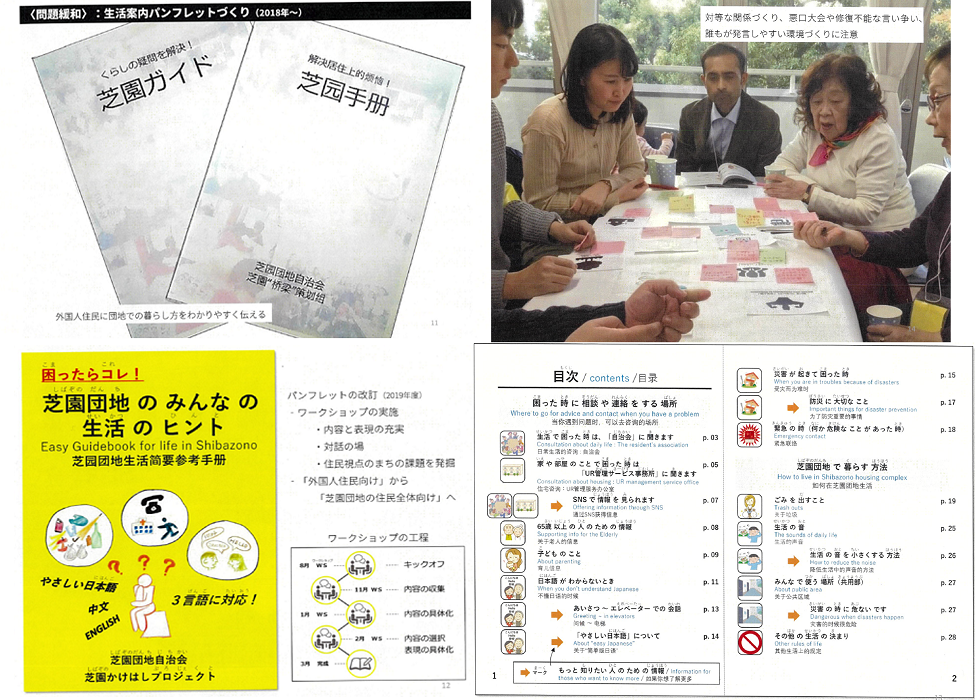

様々な活動の中で、かけはしプロジェクトが外国人、日本人双方の住民と話し合いながらまとめた「芝園ガイド」はその代表的な取り組みと言えると思います。

芝園ガイド2018年版(上)改訂版(下)。伝えることよりも伝わることを重視し、外国人住民が理解し、記憶に定着させて行動に移してもらう工夫をしなければならないと思い、かけはしの学生の提案で住民と生活ガイドを作成した。喧々諤々の議論の末、完成。入居時カギと一緒に渡される。 (フィールドワーク資料より)

都心部での住民のつながり~「共存」か「共生」か~

芝園団地の外国人住民の大半はIT企業に勤めるエリートと呼ばれる中国人の若者で、子育てに関心があり、特に生活に困っているわけでもない、日本の若者と変わりない人たちです。仕事の都合や、長期出張が終わったなどの理由に加え、教育熱心な彼らはより良い教育を求めて2,3年で転居する傾向があります。そのような人たちと高齢者の日本人住民とつなげようとするとき、なぜ交流しなければならないのか、何を話せばよいかという状況になります。

「顔の見える関係づくり」を目指し始めた活動でしたが、やっと関係が作れたと思った外国人住民が引っ越してしまうという頻繁な住民の入れ替わりに悩まされました。この問題は芝園団地に限ったことではありません。転居の多い都心部は、地縁のない様々な背景の人が集まっており、つながるきっかけがなく、自然と人間関係ができるということは難しい状況にあるといえます。

問題なく平穏に暮らすことができる状態が『共存』、住民がコミュニケーションをとりながら協力することを『共生』とするならば、『共存』は最低限築かなければならない社会の土台です。多文化共生の実現のためには当然、『共生』の関係を築かなければならないが、このような都心部では実は『共存』のみを求める人も多いのではないでしょうか。『つながる』ことを強制できない中、どちらが望ましいかという問題なのでしょうか。岡﨑さんは、異なる背景を持つ人々がつながるには、共存と共生の間に、まずはつながりたい人だけがつながる「ゆるやかな共生」が有効ではないか、その実現のためには意図的に「つなぐ場」を作る必要があると考えます。

芝園団地では2017年時点で1名だった外国出身の自治会役員が今では5名になりました。頻繁な住民の入れ替わりや、交流を望まない人も多くいる中で、それでもつながりたいと思う人に焦点を当て、丁寧につなぐ活動を続けたことが変化につながるのかなと思いました。団地を見学して「共存」の状態は十分に感じられました。地道に行ってきた「ゆるやかな共生」の取り組みにより平穏な共存状態が築かれ、それには「芝園かけはしプロジェクト」というかわいい「よそ者」たちの存在が大きく貢献していると思いました。

岡﨑さんは最後に、「近頃はマンションで挨拶禁止のルールができたり、閑静な住宅街での保育園建設が住民の反対で否認されるなどのニュースを耳にします。このことは私たちが見知らぬ隣人に対する関心が薄くなってきていることを意味しているのではないか、それが外国人住民の存在によって浮き彫りになったというだけの話で、そもそも私たち日本人同士は共生できているのでしょうか」と問いかけました。

~川口市周辺に住むクルド人~

クルドの方々の手作りの美味しいケバブランチをいただき、参加者同士の交流もさらに深まったところで、クルド人文化教室を主宰する中島直美さんに、クルド人コミュニティとの共生の取り組みと、活動に関わった背景と川口のクルド人コミュニティの概要についてお話いただきました。

クルド人はトルコ、シリア、イラク、イランにまたがって暮らす民族で独自の国家を持たないため、「国家を持たない世界最大の民族」と呼ばれています。川口市をはじめ、埼玉県南部には約2~3,000人のクルド系住民が暮らしています。クルドの方たちにとって日本はビザの関係で入国しやすく、弾圧や抑圧を逃れ、家族、村、親族集団単位で生きやすさを求めて来日します。親戚や友人を頼って来日し、近くに住むため、国内のクルド人コミュニティはほぼ川口市周辺にしかないと言っていいそうです。

中島さんは、帰宅途中の娘さんが、コンビニの前でたむろする外国人からおかえり!などと声を掛けられびっくりしたという話を聞いて、彼らは何者なのだろうと興味を持ち、公民館で開催されていたクルド料理教室に参加しました。そこで料理を教えていたとてもパワフルな女性たちに魅力を感じ、何回か通ううちに教室の運営を手伝うことになりました。コロナ禍で活動が停滞し、公民館も使えなくなってしまったのをきっかけに、かねてからご自宅で料理教室をしたいと考えていた中島さんは開催を決断し、「ROJI NO KOUBOU」を立ち上げました。そのような中、出版社からクルド料理のレシピ本を作るの話がもちあがり、「クルドの食卓」が出版されました。携わったクルド人のボランティア講師たちは、自分たちの手で自分たちのことを知ってもらえる機会を得たことを大変喜んでいたそうです。

クルドの人々を主人公に、または隣近所との助け合いの感覚(共生協働)でクルドの人々と向き合いたいと考え、主に近隣住民とのトラブル、クルドの子どもたちの教育問題の解決に向け、日本クルド文化協会(クルド民族の文化を日本の皆さんに知っていただく為に設立した団体)を通じて地域のクルド人コミュニティへの情報発信をしたり、「川口こどもの未来アソシエイツ」を立ち上げ、子どもたちへビザ、教育、就職などの進路についての情報発信を行ったりしています。さらに川口市と協力してクルド人だけではなく、様々な国のルーツの子どもを対象に進路相談会も開催しています。

現在、難民として認定されたクルド人は一人もおらず(厳密には1名、訴訟によって認定されている)、特定活動や仮滞在という在留資格を持つか、人によってはその資格を得られず仮放免というさらに厳しい状況で生活しています。高校生になると一人で入管(出入国在留管理庁)に出頭せねばならず、担当者に「頑張っても無駄だよ」と言われ続けたそうです。必死に勉強しても状況は変わらず、小学校からの夢をあきらめ、大学に通いながら、理不尽な状況に答えを求め続けて前に進もうとする学生さんの話は聞いていてやるせない気持ちになりました。

暗いニュースばかり報道されていて、すべてのクルド人が困難な状況にあるように思われがちですが、一方で幼い頃から日本に住み、自然と日本語を学び、日本の友達と漫画やゲームをして楽しく生活していたり、外国に興味をもっていて、将来は留学してみたいと思っている子がいたりと、私たちと何ら変わりなく日常生活を送っている方も多くいらっしゃることを知りました。

中島さんもそれをみなさんに感じてほしかったと話されていました。

川口市の取り組み

最後に川口市市民生活部協働推進課より川口市の取り組みについてお話しいただきました。

川口市は東京都に隣接していて交通の便もよい上に、都内に比べて家賃が安くて住みやすく、同胞が多いので地域情報が手に入りやすいなどの理由で外国人住民が増え続けているそうです。

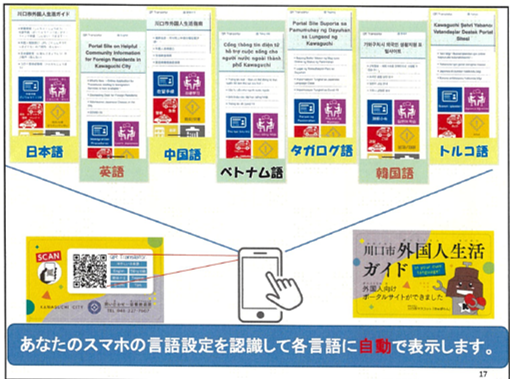

それに比例して様々な取り組みの中で相談窓口への問い合わせ、特に子育て、教育や年金など、他課から外国人相談がほぼすべて転送されるなど、課題も多くなり、本庁舎などへの出張相談を行うなどの対応もしています。また、最近はスマートフォンから日本語サイトを通さずに、やさしい日本語含む7言語でアクセスできる「外国人向けポータルサイト(川口市外国人生活ガイド)」に力を入れており、転入者向けにチラシを配るなど、アクセス数を増やす努力をしています。ターゲットを絞ってページ作成をし、外国人相談窓口に多い相談内容を素早くアップデートするよう心がけています。また、庁内各課に加え、学校や町会・自治会から依頼される通訳、翻訳業務も行っています。次のステップは外国人住民の意見を反映したポータルサイト作りだそうです。

今後やさしい日本語を含めた多言語によるさらなる情報発信を進め、日本人・外国人住民双方の意見を反映させ、外国人住民が他の外国人住民を支える仕組みを作り、外国人の視点や多様性を生かした地域の活性化によって共存から共生の実現を目指すことを課題として事業を続けるとのことでした。

多文化共生活動とは得体の知れない隣人のことを知るきっかけづくり、人と人をつないで顔見知りを増やす活動であると改めて感じました。

この研修は元々教師向けであったこともあり、普段多文化共生に接する機会の少ない学校の先生の視点からの質問や感想は新鮮なものでした。また、このように初めて多文化共生に接する方向けの研修は、普及啓発に大変有効であると感じました。

そしてやはり現場の声を直接見聞きすることほど説得力のあるものはないということを痛感した刺激のある研修でした。

by I.F