地域日本語教室

vol.7 にほんごしえん(狛江市)

第7弾は、狛江市で活動されている「にほんごしえん」のご紹介です!

「にほんごしえん」について

狛江市は、2023年4月1日現在の人口が、82,723人。そのうち外国人は1,412人です(狛江市調べ)。今回は、そんな狛江市で2021年8月から活動している団体である「にほんごしえん」を取材しました。「にほんごしえん」では、平日の放課後の「にほんご・ほうかごしえん」と土曜日の午後の「にほんごサロン」の2つの活動をされています。今回は土曜日に行われている「にほんごサロン」にお邪魔してきました。

「にほんごサロン」は、毎月第1・2・3土曜日の14:30~16:00に狛江市中央公民館で行われており、前半は、日本文化などを通して日本語でコミュニケーションをとり、後半は、ほぼマンツーマンで日本語を学ぶような取り組みをされています。

4月からは活動場所が変わったということで新しく広い会場での活動を取材しました!

取材した日は少し雨が降っていましたが、23名(※入れ替えあり)の方が参加されていました。前半部分で行われていたのは、「たからさがし」というゲームです。

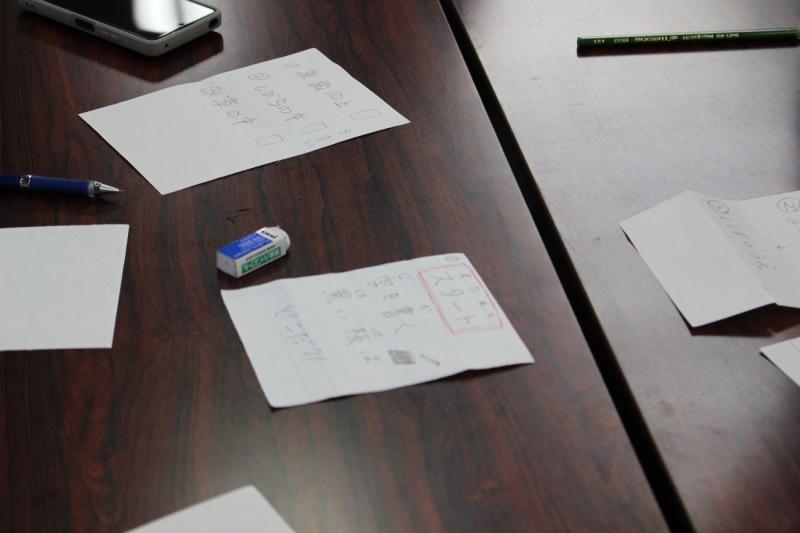

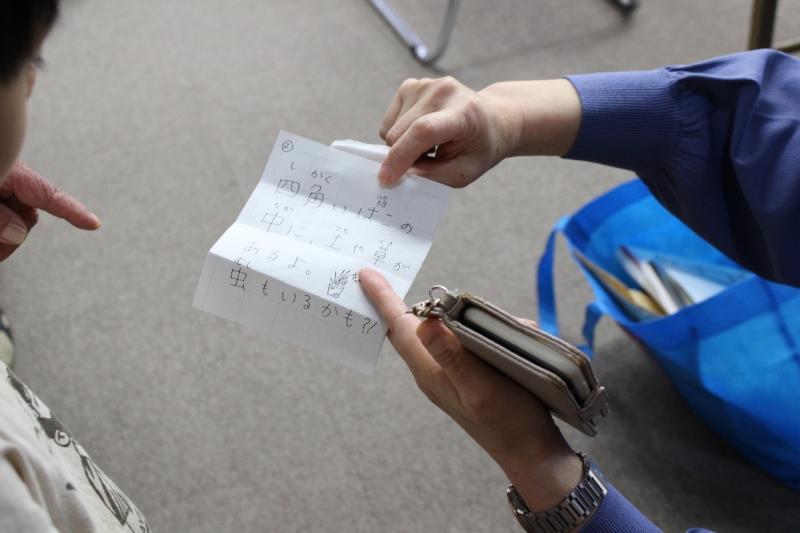

最初に渡される紙には、ある場所が書かれています。書いてある文章を読み上げて、その場所がどこか推測して見つけ出します。そこに行ってみると新たな指示の書かれた紙を発見。見つけた紙に書かれた指示をまた読み上げて、次の場所を探していく……というような形で、みんなで協力しながら最終的にたからものを見つけます。予行演習の後に、2つのグループに分かれて指示の書いた紙を作成していきました。

最初に渡される紙には、ある場所が書かれています。書いてある文章を読み上げて、その場所がどこか推測して見つけ出します。そこに行ってみると新たな指示の書かれた紙を発見。見つけた紙に書かれた指示をまた読み上げて、次の場所を探していく……というような形で、みんなで協力しながら最終的にたからものを見つけます。予行演習の後に、2つのグループに分かれて指示の書いた紙を作成していきました。

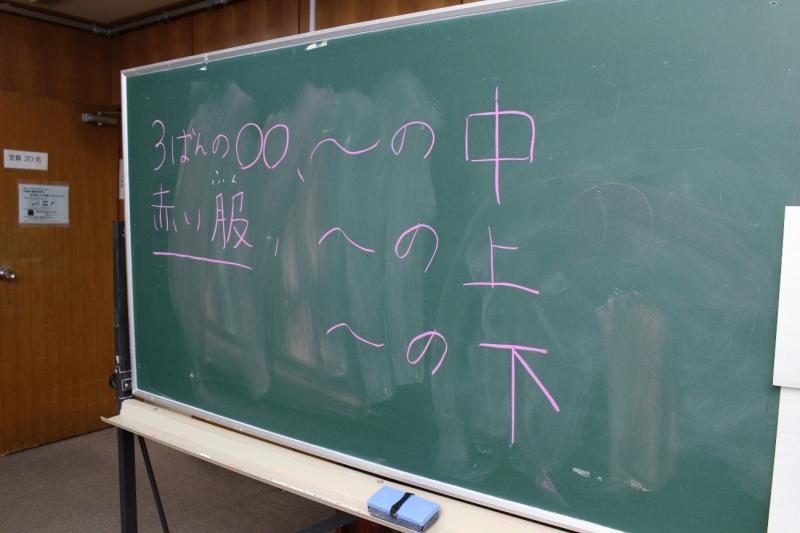

黒板にはどういった書き方で指示をするかが例示されており、それに従って、たからものを巡る順番(探す場所)をどうするかをみんなで話し合っていきます。

黒板にはどういった書き方で指示をするかが例示されており、それに従って、たからものを巡る順番(探す場所)をどうするかをみんなで話し合っていきます。

指示を書いた紙を隠している間は相手チームに目を閉じてもらいます。お互いのチームが隠し終え、最初の指示書が相手チームに渡されたら、ゲームのスタートです。書かれた日本語をみんなで読み上げ、書かれている場所だと思う場所をみんなで探していきます。

黒板の上や扉を開けた先、中庭にある花壇のそばなどを探して、たからものを見つけ出します。一緒に「どこにあるかな」と言いながら、一つずつ探していくのは楽しい時間でした。

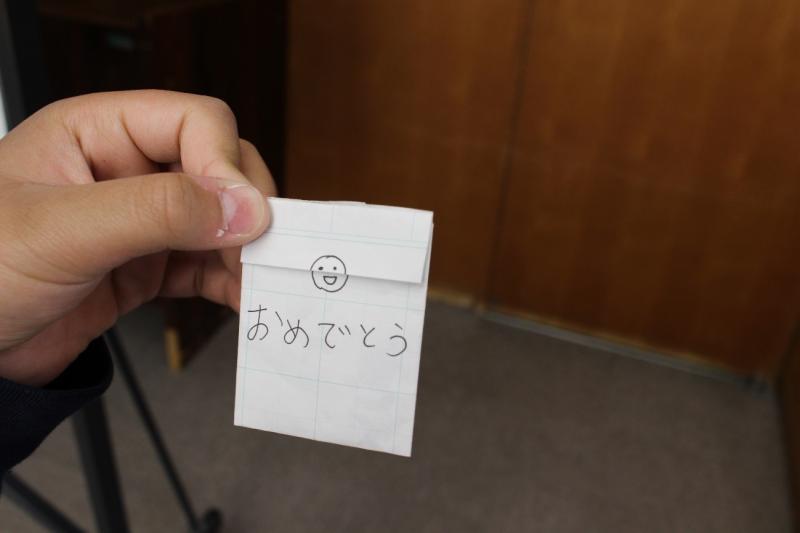

たからものを発見!

たからものを探し終えて、みんなが戻ってきた後に、参加者それぞれが「私のたからものは、○○です」と、自分のたからものの発表を行いました。スキーでの思い出や、自分で描いた絵、子供たちなど、参加者一人一人の大切なたからものが存在していました。

後半は、ほぼマンツーマンで日本語を学んでいきます。それぞれが勉強したいものを持ってきて、学習を進めていきます。

レベルに合わせて交流や学習を行っており、まだこうした活動に参加するのが難しい小さな子どもたちは、絵が描かれたかるたを使って勉強をしていました。

皆さんとても勉強熱心です。終了時間の16:00ギリギリまで、たくさん質問をして勉強を進めていました。

支援者の方への取材を通して

にほんごサロンが終わったあとに、支援者の4名の方にお話を伺うことができました。皆さんもともとボランティアをしたいという気持ちがあったところに、市のHPや「にほんごしえん」のチラシ、「こまえくぼ(狛江市市民活動支援センター)」のポスターを見る機会があり、参加することになったとのことでした。取材でお話を聞いた方の中には、活動を開始されたばかりで今回が2回目の方もいらっしゃいましたが、「雰囲気が良い」ので今回も参加したとお話してくださいました。

<文化を学び、コミュニケーションする>

文化を学ぶという前半部分ですが、支援者のうちのお一人が他の団体の方のものも参考にしつつ発案しているとのことでした。参加者は子どもが多く、また幼稚園や保育園の小さい子どももいることから、勉強だけでない形にしているとのお話でした。毎回発案していくことや想定どおりに進めていくことの難しさもあるとのことでしたが、実際に参加させていただき、自然と参加者同士が話をすることができる手段の一つだと感じました。今回は「たからさがし」でしたが、前回は「自分の国の地図をつくろう」というテーマだったとのこと。テーマに沿った活動の中で、お互いに教え合うことができたり、一緒に作業し考えることができたりするという点が魅力的だと感じました。

<学ぶ楽しさ>

活動のきっかけや続けられている理由・モチベーションをお伺いしていく中で、支援をされている方々から「楽しい」という言葉を多く聞いたことがとても印象的でした。

『日本語の勉強を堅苦しくない(雰囲気の)中で行っていけるのが楽しい』

『こどもにとっても大人にとっても、「楽しいことが一番」だと思っている』

『楽しいものや興味のあるものを盛り込んで学んでいくことが大事。なるべく通ってもらえるようにしたいと思っている』

今回の取材の中で伺うことができたこうした言葉や実際の学習の場の雰囲気を通して、「楽しさ」を感じながら長く通っていくことで得られる学びがあるのだと思いました。教わる側も教える側も子供も大人も一緒になって楽しむことができるような工夫がされていることで、単なる学習の場というだけでなく、参加する方たちが互いに刺激を受けながら心地よく過ごすことができる場として存在しているように感じました。

「にほんごしえん」の活動に興味のある方はぜひ団体のFacebookをご覧ください!

https://www.facebook.com/profile.php?id=100087640876286

by MI